РЕЗЮМЕ

В обзорной статье проанализированы универсальные механизмы действия рефлексотерапии. В физиологических и биохимических экспериментах на целом организме,изолированных сердцах и полосках резистивных артерий животных показано, что стимуляция точек акупунктуры разными физическими факторами увеличивает активность опиоидной, антиоксидантной и других стресс-лимитирующих систем, снижает выброс в кровь кортикостерона при стрессе, формирует цито- и кардио-протекторный эффекты, предупреждает или ограничивает функциональные и структурные гиперадреналовые повреждения. В клинических исследованиях продемонстрированы значимый гипотензивный, противоишемический и антиаритмический эффекты рефлексотерапии, эффект повышения резистентности организма здоровых и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями людей к физическим и эмоциональным нагрузкам.

Ключевые слова: рефлексотерапия, стресс, адаптация, кардио-протекторный эффект, цито-протекторный эффект.

Проблема изучения механизмов действия рефлексотерапии (РТ) является практически неисчерпаемой областью научного и практического освоения и совершенствования методологии и технологий этого нашедшего актуальное современное воплощение и широкое применение классического направления традиционной медицины. Как свидетельствуют многочисленные исследования [1, 6, 9, 28, 29, 33 и др.], эффект применения методов РТ обеспечивается формированием как специфических реакций организма, определяемых особенностями используемых технологий, их модальностью, локализацией, интенсивностью, длительностью воздействий на точки акупунктуры (ТА) и т.д., которые, как правило, детально изучаются при разработке того или иного метода РТ, так и комплекса неспецифических универсальных реакций, которые в большей или меньшей степени формируются при применении самых разных вариантов РТ, зачастую ускользают от внимания исследователей и не всегда учитываются при практическом применении разрабатываемых методов.

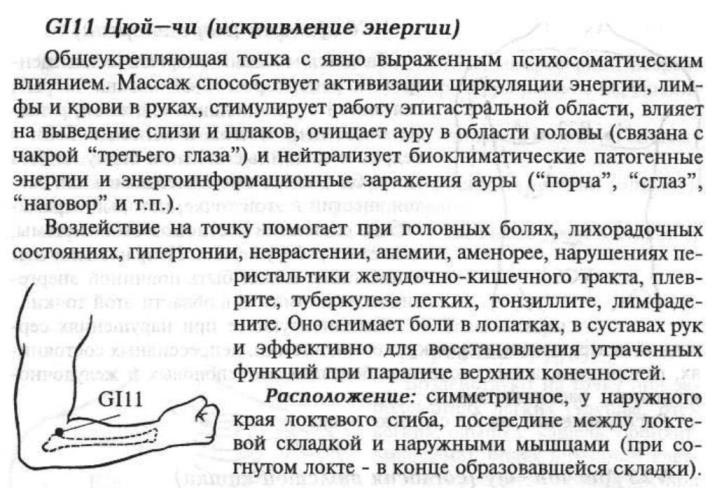

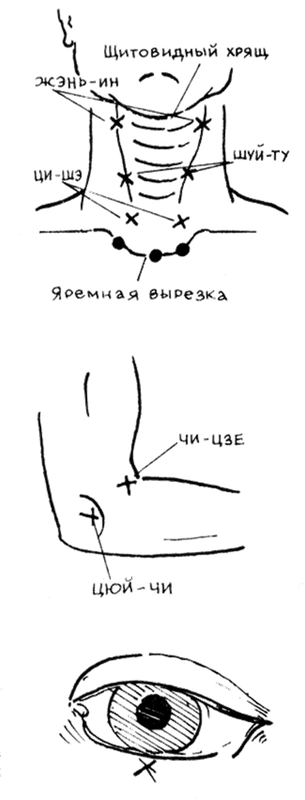

Традиционные восточные концепции механизмов действия методов Чжень-цзю терапии,в современной литературе чаще обозначаемых как методы рефлексотерапии, базируются на представлениях о существовании неизвестной ранее европейской медицине системы регуляции деятельности организма, в основе которой лежит циркуляция по так называемым «каналам», или «меридианам», некой жизненной энергии. Ее гармоничная циркуляция, осуществляющаяся в соответствии со строгими, сложными закономерностями, обеспечивает согласованное функционирование органов и систем организма. Точки акупунктуры (ТА)в соответствии с этими представлениями являются зонами наиболее активного энергообмена между организмом человека и окружающей средой, а воздействия на них по определенным методикам иглами или различными физическими факторами позволяет корригировать возникающие при развитии заболеваний нарушения гармоничной циркуляции энергии,что и является одним из основных универсальных пусковых механизмов формирования специфических и неспецифических саногенетических реакций в организме [1, 9, 14, 34].

Система этих представлений при всей ее сложности весьма стройна, диалектична, рассматривает организм человека в его неразрывной связи и взаимодействии с окружающей средой, однако существование ее основных структурных и функциональных составляющих до настоящего времени еще нуждается в корректной доказательной объективизации.

В то же время, на основании результатов многочисленных исследований, опирающихся на данные современных клинико-физиологических, нейрофизиологических, нейрохимических, морфологических, биофизических и многих других исследований, в настоящее время сформировалась достаточно цельная система взглядов на фундаментальные механизмы формирования саногенетических реакций организма, возникающих при лечебно-профилактическом применении различных модификаций РТ.

В соответствии с этими представлениями при всем многообразии специфических реакций на использование различных вариантов и методических подходов РТ, повторное курсовое применение ее процедур сопровождается возникновением и постепенным углублением комплекса универсальных регуляторных и функционально-структурных изменений, направленных на мобилизацию эндогенных механизмов защиты структур организма от воздействия неблагоприятных факторов, совершенствование регуляции его функциональных систем, в том числе и сердечно-сосудистой системы,и восстановление нарушенного и поддержание в оптимальном состоянии гомеостаза в целом.

Структурно-функциональной основой формирования такого рода механизмов по данным ряда исследований является возникновение в ответ на проводимую в области ТА стимуляцию физическими факторами разной модальности цепи сложных последовательных рефлекторных реакций – местной реакции,аксон-рефлекса, сегментарной реакции и общей генерализованной реакции, возникающих в результате распространения потока афферентных импульсов от стимулированных периферических рецепторных зон, соответствующих тем или иным ТА, в регулирующие структуры, расположенные в различных сегментах спинного мозга, в стволе мозга, центрах вегетативной регуляции, подкорковых и корковых отделах ЦНС [1, 5–7, 9, 14, 34].

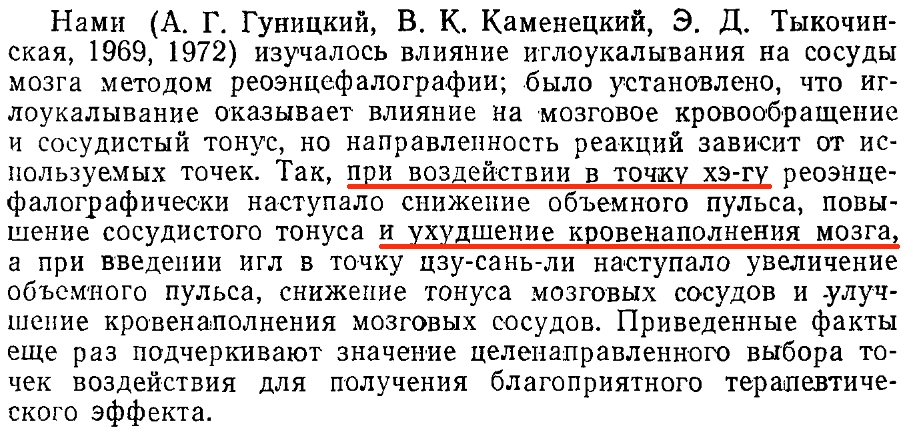

Одним из ключевых механизмов формирования такой целостной реакции, как было

установлено в ряде экспериментальных и клинических исследований, является увеличение в ответ на стимуляцию ТА мощности центральных и локальных стресс-лимитирующих систем организма и коррекция активности нейрогуморальной, гормональной и нейромедиаторной систем регуляции. Было показано, в частности, что такого рода стимуляция оказывает активирующее влияние на опиоид-, серотонин, дофамин-, ГАМК-эргические стресс-лимитирующие системы и модулирующее влияние на активность гипофизарно-надпочечниковой, адрен- и холинэргической систем регуляции функций организма в целом и сердечно-сосудистой системы в частности [2, 4–7, 9, 19–21, 24, 28, 32]. Так, в серии экспериментальных исследований [24, 25, 28] было установлено, что проведение курса электроакупунктуры (ЭАП) достоверно увеличивает содержание бета-эндорфина в крови животных и метэнкефалинов в сердце и надпочечниках при одновременном уменьшении со-держания в надпочечниках адреналина. При этом оказалось, что увеличение выработки опиоидных пептидов достоверно ограничивает реакцию организма на экспериментальный стресс, определявшуюся по выбросу в кровь стресс-гормона кортикостерона, достоверно уменьшая у животных стрессиндуцированные нарушения когнитивных функций и структурные повреждения органов [2, 10, 23]. Показано, что курс акупунктурной стимуляции, независимо от ее модальности (электроакупунктура, электропунктура или акупунктура без электростимуляции) достоверно уменьшает наблюдаемое при стрессе падение электрического порога фибрилляции сердца и урежает частоту возникновения сердечных аритмий при стрессе, острой ишемии и постишемической реперфузии сердца [16, 25, 30, 31], предупреждает нарушение параметров расслабления и сократительной функции сердца в целом и увеличивает его резистентность к нагрузкам при экспериментальном инфаркте миокарда[2], а также ограничивает величину зоны некротических повреждений при инфаркте [25].

По данным [25, 32], проведение курсовой стимуляции ТА предупреждает стрессорное истощение запасов гликогена в сердце, нарушение процессов энергообразования, ответственных за осуществление ионного транспорта и, в частности, удаления ионов кальция из клеток миокарда и сосудов, необходимого для осуществления процесса их расслабления, уменьшает его избыточное накопление в кардиомиоцитах и ограничивает возникновение стресс-вызванных контрактур и аритмий сердца.

Было показано также, что проведение курса стимуляции ТА вызывает стойкие изменения реактивности и в резистивных артериях, что выражалось в снижении их вазоконстрикторных реакций на норадреналин и в значительном увеличении как эндотелийзависимой вазодилятации, вызванной ацетилхолином, так и вазодилятации, вызванной бета-агонистом изопротеренолом [17, 22, 32, 33].

Как показали исследования [20, 25, 33], важным результатом акупунктурной стимуляции является и формирование выраженных не только регуляторно обусловленных, но и собственно органо- и цитопротекторного эффектов. Свидетельством реализации такого рода влияния курсовой стимуляции ТА является то, что эти эффекты были выявлены не только в экспериментах на целом организме, где их возникновение хорошо объясняется мобилизацией центральных стресс-лимитирующих систем и ограничением через этот механизм повреждающих гиперадреналовых реакций, но и на изолированных, т.е. лишенных центральных регулирующих влияний органах и тканях – изолированном сердце и изолированных полосках резистивных артерий [17, 20,25, 30,33]. По результатам этих исследований,предварительное проведение курса акупунктуры у животных увеличивало резистентность изолированных сердец и полосок резистивных артерий к гиперкальциевым нагрузкам, прямому повреждающему действию токсических концентраций адреналина, ограничивало степень их контрактурных нарушений и предотвращало полностью развитие гиперадреналовых тахикардий и фибрилляций желудочков сердца, наблюдавшихся в 90 % экспериментов в сердцах животных, не получавших акупунктурную стимуляцию, а также уменьшало выход в перфузат фермента креатинкиназы, по которому принято определять степень прямых структурных повреждений, развивающихся в органах и тканях.

Важным свидетельством реализации цитопротекторного и кардиопротекторного эффекта стимуляции ТА является и выявленный в исследованиях как на целом организме [30], так и на изолированных сердцах крыс [20] феномен предупреждения возникновения «реперфузионного парадокса», суть которого состоит в возникновении аритмий и контрактур в период восстановления кровоснабжения миокарда после длительного периода его ишемии. Известно, что возникновение комплекса реперфузионных повреждений сердца в решающей степени предопределяется освобождением из адренэргических структур сердца при реперфузии больших количеств катехоламинов,активацией перекисного окисления липидов,накоплением их недоокисленных продуктов и возникающими в результате этого повреждениями липидного слоя мембран кардиомиоцитов и, как следствие, массивным вхождением в клетки ионов кальция, избыток которых играет важную роль в развитии контрактур и аритмий [15]. Оказалось [20], что в изолированных сердцах животных, получавших ЭАП,при их реперфузии после 20-минутной тотальной ишемии полностью предупреждалось возникновение обычно развивающихся в этих условиях эпизодов желудочковой тахикардии, уменьшалось в 3 раза количество экстрасистол, в 2,4 раза ограничивалась степень структурных повреждений миокарда, оценивавшихся по выходу в перфузат креатинкиназы.

В специальной серии исследований, посвященных изучению влияния АП на состояние антиоксидантной системы и её антигипоксического эффекта [18], было установлено, что проведение курса АП приводит к мобилизации механизмов антиоксидантной защиты, предупреждению возникающего после воздействия тяжелым стрессом или острой гипоксической гипоксией снижения на 65–70 % активности антиоксидантных ферментов каталазы и супероксидисмутазы, и достоверному уменьшению степени накопления продуктов перекисного окисления липидов в сердце, мозге, печени,легких и мышцах. При этом устойчивость экспериментальных животных к повреждающему действию острой гипоксии повышалась после курса АП примерно в 1,5 раза.

В литературе имеются также данные о том,что после АП происходит активация интенсивности синтеза в лимфоцитах [11] и в клетках миокарда человека [37] стресс-белков, выполняющих репаративные функции в генетическом аппарате клеток при его повреждении различными патогенными факторами.

Таким образом, представленные в этом разделе данные свидетельствуют, что достижение защитного эффекта АП в значительной степени связано с мобилизацией локальных механизмов клеточной, генной и органной защиты от повреждающих воздействий.

В целом, результаты этих серий экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что проведение курса стимуляции ТА сопровождается формированием механизмов действия, обеспечивающих активацию и увеличение мощности комплекса центральных и локальных стресс-лимитирующих систем и ограничение как избыточных, повреждающих гиперадреналовых воздействий на клеточные структуры и органы в целом, так и повышение резистентности этих структур к стрессорным, гипоксическим, токсическим и другим повреждениям.

Изложенные механизмы действия РТ являются универсальными, неспецифическими и реализуются в большей или меньшей степени при использовании стимуляции ТА физическими факторами разной модальности и интенсивности, применении методологий, опирающихся на современные и традиционные представления о механизмах действия РТ [5, 7,22, 11, 23, 30, 34, 36]. Как показали сравнительные исследования [18–20, 24–28, 32], неспецифические механизмы действия методов РТ являются по своему существу к адаптивными и воспроизводят, основные механизмы адаптации организма к повторным воздействиям мягкого кратковременного стресса, хорошо изученные в современной физиологии [15].

Данные клинико-функциональных исследований свидетельствуют о том, что выявленные экспериментально универсальные механизмы действия реализуются и при использовании методов РТ в клинической практике.

Так, было показано, что применение различных технологий РТ позволяет достигать у здоровых людей и больных гипертонической болезнью (ГБ), ишемической болезнью сердца (ИБС), больных с нарушениями ритма сердца (НРС) достоверного улучшения психо-эмоционального состояния, увеличения по данным ЭЭГ степени синхронизации биоэлектрической активности мозга при снижении уровня неспецифической активации коры головного мозга, ограничения степени эмоционального реагирования на стресс, повышения энергетической эффективности функционирования сердечно-сосудистой системы и резистентности больных к предъявляемым им дозированным психоэмоциональным и физическим нагрузкам [8, 22, 23, 26, 27, 35, 36]. Биохимическими исследованиями было установлено, что проведение РТ больным различными психосоматическими заболеваниями сопровождается нормализацией сниженного до лечения содержания в крови серотонина и эндорфинов и восстановительной коррекцией функции гипофизарно-надпочечниковой и симпатоадреналовой систем. Так, в крови этих пациентов после РТ снижалась исходно повышенная концентрация кортизола, АКТГ и альдостерона, а также достоверно уменьшалась выраженность реакции на стрессорные ситуации, оцениваемой по уровню экскреции с мочой адреналина и норадреналина [22, 23, 26, 27, 36].

Реализация стресс-лимитирующего эффекта РТ, улучшение вегетативного обеспечения функции сердечно-сосудистой системы сопровождались выраженным улучшением клинического состояния больных – восстановлением нарушенного соотношения параметров центральной и периферической гемодинамики, восстановлением нарушенной функции барорефлекторной регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы, нормализацией артериального давления, уменьшением степени гиперфункции сердца в покое и при психоэмоциональных и физических нагрузках, достоверным уменьшением массы гипертрофированного миокарда у больных ГБ [12, 21, 26,27, 35]. Важным результатом такого лечения является выявленное по данным поликардиографических, эхокардиографических и реовазографических исследований улучшение у больных заболеваниями сердечно-сосудистой системы параметров расслабления и сокращения миокарда и периферических сосудов.

В сочетании с нормализацией артериального давления и улучшением энергетической эффективности работы сердца это приводило к восстановлению его полноценной насосной функции, снижению удельного периферического сопротивления сосудов, улучшению показателей артериального кровотока и венозного оттока в дистальных участках конечностей.

Исполнители этих исследований связывают достижение этих результатов с ограничением под влиянием РТ избыточных гиперадреналовых воздействий на сердечно-сосудистую систему, восстановлением нарушенных процессов ионного транспорта в клетках миокарда и гладкомышечных клетках сосудистой сети,регрессией кальциевых контрактур и аритмий и структурных «кальциевых» повреждений в сердце [12, 21, 22, 23, 26, 27, 32, 33].

В исследованиях [13] было показано, что проведение курса РТ для лечения метаболического синдрома у больных с ГБ и инсулиннезависимым сахарным диабетом уменьшало через снижение симпатических влияний на щитовидную железу степень дистиреоза, что выражалось в снижении секреции тиреоидных гормонов и замедлении превращенияТ4 в Т3 и приводило, таким образом, к относительному уменьшению активности одного из важных факторов контринсулярного действия, участвующих в регуляции углеводного и липидного обмена. При этом проведение РТ оказывало двоякое действие на эндокринную функцию поджелудочной железы – стимулирующее на В-клетки и угнетающее на А-клетки, что приводило к восстановлению нарушенного баланса инсулин/глюкагон и к нормализации уровня гликемии. Одновременно у этих больных происходило и достоверное уменьшение содержания в крови холестерина,в-липопротеидов и триглицеридов. Таким образом, было показано, что восстановительная коррекция вегетативного статуса и нормализация эндокринного статуса и показателей углеводного и липидного обмена является еще одним из важных механизмов реализации положительного эффекта РТ.

Таким образом, анализ имеющихся в литературе данных экспериментальных и клинических исследований, посвященных изучению механизмов саногенетического действия методов РТ при сердечно-сосудистой патологии, позволяет выделить следующую последовательность реакций, закономерно развивающихся при повторном, курсовом применении стимуляции ТА факторами различной модальности.

Возникновение локальной реакции в области стимулируемых ТА сопровождается активацией целого комплекса биологически активных веществ, вызывающих вазоактивные,иммунореактивные реакции, возникновение потока афферентных импульсов к вышележащим регулирующим структурам, что в совокупности является важной составной частью и пусковым механизмом формирования общей генерализованной адаптивной по своему существу реакции организма, обеспечивающей мобилизацию центральных и локальных стресс-лимитирующих систем, восстановительную коррекцию нарушений гормональной регуляции вегетативных функций, нарушений углеводного и липидного обмена и улучшение тканевого метаболизма, повышение энергетической эффективности сердечно-сосудистой и других функциональных систем и увеличение на этой основе их резистентности к действию стрессорных повреждающих факторов и увеличения функциональных резервов организма в целом.

Учитывая известный феномен так называемой «перекрестной адаптации» [15], закономерным представляется формирование при проведении курсовой РТ уже упоминавшегося выше увеличения резистентности организма и сердечно-сосудистой системы в частности не только к психоэмоциональным и физическим нагрузкам, но и к воздействию целого ряда неблагоприятных или повреждающих факторов окружающей среды – острой гипоксии,токсическим воздействиям и др. [16–20, 24,26, 27, 32]. Реализация этих универсальных адаптивных механизмов действия наряду со специфическими реакциями, связанными с

особенностями применения разных модификаций РТ, в значительной степени определяет хорошие результаты, широкие возможности и перспективы применения методов РТ не только в целях профилактики и лечения широкого спектра стресс обусловленных сердечно-сосудистых заболеваний и функциональных нарушений, но и в широкой практике реализации реабилитационных, оздоровительных программ, в курортной, спортивной медицине,медицине экстремальных состояний.

ЛИТЕРАТУРА

1 Агасаров Л.Г. Руководство по рефлексотерапии. –М., 2001 – С. 31–43.

2 Белкина Л.М., Буданова О.П., Корчажкина Н.Б., Радзиевский С.А., Меерсон Ф.З. Курс трансаурикулярной электростимуляции предупреждает нарушения сократительной функции сердца, вызванные инфарктом миокарда у крыс // Бюлл. экспер. биол. – 1995 – №12. – С. 568–571.

3 Брагин Е.О. Нейрогуморальное обеспечение рефлекторной аналгезии. // «Итоги науки и техники». –Изд. ВИНИТИ, 1985 – Т.29. – С. 104–166.

4 Бобровницкий И.П., Лебедева О.Д., Яковлев М.Ю.Оценка функциональных резервов организма и выявление лиц групп риска распространенных заболеваний.//Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. – 2011 – №6. – С. – 40–43.

5 Василенко А.М. Элементы современной теории рефлексотерапии // Рефлексотерапия. – №3(3)2002. – С. 28–37.

6 Василенко А.М. Концепция интегрального регуляторного континуума как основа современной теории рефлексотерапии // Рефлексология. – 2007 – №2(20). – С. 5–8.

7 Вогралик В.Г., Вогралик М.В., Смирнов А.В. Практические возможности чжэнь-цзю в превентивной терапии болезней старости. – Н.-Новгород, 1991 – С. 87–98.

8 Дмитриев В.К., Фисенко Л.А., Радзиевский С.А.Церебрально-вегетативные соотношения у больных гипертонической болезнью ранних стадий в процессе рефлексотерапии // Кардиология. – 1990 – №4. – С. 35–38.

9 Дуринян Р.А. Методологические проблемы рефлексотерапии // «Итоги науки и техники». – Изд. ВИНИТИ,1985 –Т.29.–С. 27–32.

10 Ефименко А.Ю., Лачинова Д.Р., Радзиевский С.А.,Малышев И.Ю., и др. Влияние трансаурикулярной ЭАП на стрессиндуцированные изменения когнитивных функций и эрозии слизистой оболочки желудка крыс // Бюлл.экспер.биол. и мед. – 2005 – Т.139. – №2. – С. 143–146.

11 Исламов Б.И., Ладилов Ю.В., Акоев В.Р., и др.Увеличение синтеза стресс-белков клетками организма непатогенным методом воздействия // Доклады АН СССР. – 1994 – Т.336. – №3. – С. 421–424.

12 Лебедева О.Д. Оптимизация восстановительной коррекции методами рефлексотерапии и физиобальнентерапии структурно-функциональных кардиальных нарушений у больных гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца. //Автореф. дисс. докт. – 2004 – 44 с.13

Ли Мин, Гончарова А.Г. Лечение метаболического синдрома у больных инсулиннезависимым сахарным диабетом методом иглорефлексотерапии // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 1999 – №6. – С. 39–40.

14 Лувсан Г. Традиционные и современные аспекты восточной медицины. –М., 2000 – С. 5–25.

15 Меерсон Ф.З. Патогенез и предупреждение стрессорных и ишемических повреждений сердца. –М.: Медицина, 1984 – С. 11–80, 199–253.

16 Меерсон Ф.З., Белошицкий П.В., Радзиевский С.А., и др. Влияние трансаурикулярной электроакупунктуры на ишемические и реперфузионные аритмии в условиях среднегорья // Доклады АН СССР. – 1989 –Т. 304 – №5. – С. 563–566.

17 Меерсон Ф.З., Машина С.Ю., Манухина Е.Б.,Воронцова Е.Я., Радзиевский С.А. Влияние адаптации к курсу стрессиндуцирующей электростимуляции на реактивность изолированной резистивной артерии //Бюлл. экспер. биол. и мед. – 1993 – №11. – С. 455–457.

18 Меерсон Ф.З., Пожаров В.П., Меняйленко Т.Д.,Воронцова Е.Я., Радзиевский С.А. Сопоставление антигипоксического эффекта адаптации к стрессу и курсу электростимуляции // Бюлл. экспер. биол. и мед. –1993 – №4. – С. 339–342.

19 Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г., Кузнецова Б.А.,Радзиевский С.А., и др. Развитие адаптации к стрессу в результате курса транскраниальной электростимуляции // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 1994 – №1. –С.31–33.

20 Меерсон Ф.З., Радзиевский С.А., Вовк В.И., Воронцова Е.Я. Возникновение феномена адаптационной стабилизации структур миокарда под влиянием электроакупунктуры и защита сердца // Кардиология. –1991 – №10. – С. 72–76.

21 Мурашко В.В., Радзиевский С.А., Алексеев В.В.,и др. Влияние рефлексотерапии на состояние барорефлекторной функции у больных с нейроциркуляторной дистонией и начальными стадиями гипертонической болезни // Кардиология. – 1988 – №1. – С. 31–34.

22 Орехова Э.М., Солодовникова Т.С., Радзиевский С.А., и др. Применение низкочастотной трансаурикулярной электропунктуры при артериальной гипертонии // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. – 2010 – С. 16-18.

23 Орехова Э.М., Солодовникова Т.С., Радзиевский С.А., и др. Низкочастотная трансаурикулярная электропунктура как метод коррекции течения и вторичной профилактики // Медицинский вестник Башкортостана. – 2011 – Т.6. - №5. – С. 104–107.

24 Попкова Е.В., Белкина Л.М., Корчажкина Н.Б.,Радзиевский С.А., и др. Влияние предварительной адаптации к трансаурикулярной электроакупунктуре на содержание катехоламинов и мет-энкефалинов в сердце и надпочечниках при стрессе и остром инфаркте миокарда у крыс // Бюлл. экспер. биол. и мед. –1997 – №10. – С. 388–391.

25 Радзиевский С.А. Кардиопротекторный эффект рефлексотерапии при стрессорных и ишемических повреждениях. Автореф. дисс.докт. – М., 1991 – 43 с.

26 Радзиевский С.А. Рефлексотерапия при стрессорных повреждениях сердечно-сосудистой системы // Российский медицинский журнал. – 1999 – №4. – С. 44–46.

27 Радзиевский С.А. Методы акупунктуры как вариант стресс-лимитирующей терапии заболеваний сердечно-сосудистой системы // Bull. Europ. Centre ofAcupunct. – Chisinau, Moldova, 1999 – С. 48–53.

28 Радзиевский С.А. Адаптивные механизмы саногенетического действия рефлексотерапии. // В кн.«Здоровье здорового человека. Научные основы восстановительной медицины». – М., 2007 – С. 448–453.

29 Радзиевский С.А. Рефлексотерапия // Учебник по восстановительной медицине. – М.: «Восстановительная медицина», 2009 – С. 213–216.

30 Радзиевский С.А., Воронцова Е.Я. Влияние электроакупунктуры и акупунктуры на ишемические и реперфузионные аритмии сердца // Бюлл. экспер. биол.и мед. – 1989 – №1. – С. 7–9.

31 Радзиевский С.А., Воронцова Е.Я., Чувильская Л.М., и др. Предупреждение стрессорного падения порога фибрилляции сердца с помощью трансаурикулярной электроакупунктуры // Бюлл. экспер. биол.и мед.– 1987 – №8. – С. 151–153.

32 Радзиевский С.А., Солодовникова Т.С. Саногенетические механизмы кардио и сосудопротекторного действия рефлексотерапии // Рефлексотерапевт. –2011 – №1. – С. 28–34.

33 Солодовникова Т.С. Применение низкочастотной трансаурикулярной электропунктуры для повышения стрессрезистентности организма и восстановительной коррекции нарушенных функций при артериальной гипертонии // Автореф. дисс. канд. – 2004 – М., 24 с.

34 Табеева Д.М. Практическое руководство по рефлексотерапии. – М.: «Медпресс», 2001 – С. 9–34.

35 Фисенко Л.А. Влияние рефлексотерапии на центральную гемодинамику, сократительную функцию и массу миокарда у больных гипертонической болезнью //Автореф. дисс. канд. –1987. – 25с.

36 Peng L., Feug yen S., Zang A.Z. The effect of acupuncture on blood pressure: The interrelation of sjmpathetic activiti and endogenous opioid peptides // Acupunctureelectrother. Res. – 1983 –V.8. – №.1. – Р. 45–56.

37 Radzievskj S., Shnider N., Afanasiev S. et al.Hemodynamiс effects of vagal activation // J. Coron.

Artheri Dis. – 1997 №8. – Р. 551–553.

Адрес автора

Д.м.н., профессор Агасаров Л.Г., заведующий отделением рефлексотерапии и традиционной медицины ФГБУ «РНЦ медицинской реабилитации и курортологии» МЗиСР РФ

(г. Москва).

asto4ka@mail.ru