Доктор А.Залманов о второй реке жизни.

Несколько замечаний по анатомии и патофизиологии лимфы, лимфатических сосудов и узлов

Лимфа омывает все клетки, заполняет все щели и промежутки в органах. Поток свободной лимфы, вне стенок и преград, без видимой ориентации представляет собой, тем не менее, источник строго заданных лимфатических потоков в сплетении лимфатических сосудов с определенной ориентацией.

Дополняя кровеносную циркуляцию, лимфатическая циркуляция играет незаменимую роль в питании тканей и элиминации вредных метаболитов. Если длина кровеносных капилляров равняется 100 ООО км в oрганизме человека, то длина лимфатических капилляров должна быть по меньшей мере удвоена. Это вторая река жизни. Уже Гиппократ говорил о белой крови.

Бартельс (Barltels, 1909) различает три раздела лимфатической системы:

1)лимфатические сосуды разного калибра: лимфатические капилляры, с одной стороны, и лимфатические щели — с другой;

2)лимфатические органы: лимфоидные островки, миндалины, селезенка, зобная (или вилочковая) железа — тимус, костный мозг;

3) полости перикарда, брюшины, плевры, находящиеся в постоянном контакте с лимфой, как и полости нервной системы: субдуральная полость, желудочки мозга. Центральный канал костного мозга, слезные камеры глаз, ушные лабиринты, спинномозговая жидкость.

Лимфатические сосуды обладают свойством расширяться больше, чем кровеносные сосуды; эта эластичность позволяет им лучше обеспечить дренаж метаболитов. У человека большие лимфатические сосуды обладают гладкой, хорошо развитой мускулатурой. Число лимфатических сосудов, выходящих из какого-либо органа, больше, чем соответствующее число вен. В лимфатическом коллекторе руки человека насчитывается 60 клапанов, в коллекторе ноги — 80—100 клапанов. Каждое препятствие на пути лимфатического или кровеносного потока провоцирует локальное расстройство или общее заболевание. Когда при расширении лимфатических сосудов клапаны не смыкаются, мы присутствуем при рождении лимфатических варикозных расширений.

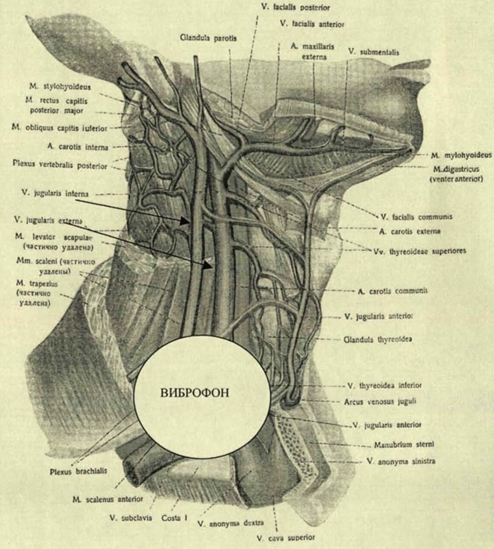

Все ткани и органы, орошенные кровеносными сосудами, снабжены также и лимфатическими сосудами; единственный орган — плацента — составляет исключение. В виду отсутствия лимфатических сосудов в плаценте элиминация метаболитов из плода создает значительную перегрузку венозной системы матери. Это является одной из причин развития флебитов у женщин во время беременности. Хрящ, хрусталик, роговая оболочка лишены кровеносных и лимфатических сосудов. В норме поток лимфы движется в одну сторону. Когда же лимфатические железы поражены туберкулезом, раком, лимфогранулематозом, при коклюше и лейкемии, препятствия, возникающие по ходу лимфы, заставляют её двигаться в обратном направлении (ретроградная циркуляция). Известно ретроградное размножение раковых клеток. Все лимфатические сосуды выливают свое содержимое у основания шеи в подключичные вены.

Лимфатические железы расположены на пути лимфатических стволов. Их размер может превысить размер вишневой косточки, ореха, но может быть и с булавочную головку. Железы головы и шеи распределяются на 9 основных групп: затылочные, сосцевидные, околоушные, подчелюстные, лицевые, подбородочные, подъязычные, заднеглоточные, шейные. Первые пять групп образуют настоящий ошейник вокруг шеи.

Химический состав лимфы очень изменчив в зависимости от ее местонахождения в организме. Она очень бедна коллоидами, процент протеинов не превышает 0,3—0,6, процент липидов весьма изменчив. Концентрация мочевины соответствует ее концентрации в сыворотке крови. Процент глюкозы в лимфе превышает таковой в сыворотке. Осмотическое давление лимфы выше, чем сыворотки крови. Если предположить, что в лимфе присутствуют метаболиты, перешедшие в нее из крови, тогда каждый застой, каждая задержка большого лимфатического потока, вызванная увеличением соответствующих узлов, завершается скоплением вредных метаболитов в крови и нарушением питания паренхиматозных клеток. Различная концентрация лимфы, оттекающей от разных органов, показывает, что эндотелиальные клетки лимфатических капилляров не пассивные мембраны, подчиненные физико-химическим законам, а наделены чудесной способностью активно управлять отбором веществ, которые необходимо удалить из крови. Они не только «по своему усмотрению» осуществляют прохождение различных субстанций в лимфатические капилляры, но, больше того, они прекрасно адаптируются к нуждам некоторых органов, увеличивая или уменьшая элиминацию циркулирующих в крови веществ, а также из внеклеточных жидкостей, омывающих паренхиматозные клетки и органы.

Лимфа, кроме других важных функций, является постоянным резервом плазмы, всегда готовым задержать наступление противника, восстановить количественный и качественный дефицит плазмы.

Каждое уменьшение объема тканей, особенно железистых клеток и мышечных волокон с их динамическим метаболизмом, увеличивает осмотическое давление в кровеносных капиллярах с последующим выходом плазмы крови и увеличением объема лимфы. Мышечная работа, ускоренный приток кислорода, все, что увеличивает клеточный метаболизм, является главным фактором лимфогенеза. После мышечной усталости лимфа содержит эритроциты, что указывает на рост проницаемости капилляров. Инсулин замедляет течение лимфы.

Диуретики увеличивают количество лимфы, она становится богаче минеральными и органическими веществами; лимфогонное действие диуретиков предшествует их диуретическому действию. Это наблюдение представляет большой интерес для физиологии диуреза. Оно указывает на главную роль внеклеточных жидкостей и изменения состава лимфы в восстановлении нарушенного диуреза. Это наблюдение подчеркивает также ненадежность экспериментов на изолированных органах.

Для нормальной функции почек необходимо обогащение лимфы органическими и минеральными субстанциями, необходимо также изменение химического состава внеклеточных жидкостей и проницаемости стенок кровеносных капилляров и т.д. и т.п. Каждый перерыв корреляционной цепи внутреннего взаимодействия провоцирует болезненные расстройства. Как вредна иллюзия организации исследований на изолированных органах! Сколько стерильных заключений экспериментальной медицины отравляют остатки мысли честных искателей, прозябающих в мире фантасмагорий!

Лимфатические узлы. Количество лимфатических узлов у собаки равно 600, у свиньи —190, у коровы — 300, у человека — 400, у лошади — 3000. У животных, с самого рождения выращенных в абсолютно стерильных условиях, лимфатические железы не развиваются. Увеличение метаболизма, нормальная агломерация метаболитов и вредных субстанций вызывают необходимость увеличения количества лимфатических узлов, которые фиксируют, разлагают большие молекулы, организуют беспрерывное очищение крови, лимфы и внеклеточных жидкостей. Поток лимфы замедляется в лимфатических узлах, которые включены в трассу средних лимфатических сосудов. Таким образом осуществляется обмен метаболитами между лимфой и лимфоидиой тканью. Лимфатические синусы расширяются у основания каждого узла лимфатического потока и являются гарантией надежности обмена — крошечные озерца, похожие на кровяные озерца в печени, селезенке и венозных синусах мозговых оболочек.

Лимфатические узлы-барьеры регулируют лимфатические потоки. Они задерживают и вбирают в себя лимфу, когда ее объем становится чрезмерным. Нормальное течение лимфы из грудного протока в венозную систему происходит в том случае, если давление лимфы выше увеличения венозного давления у основания шеи, спровоцированного изменениями сердечных клапанов. Исследования Мак-Мастера (McMaster, 1947) показали, что при болезнях почек лимфатическая циркуляция усилена, у сердечных больных она замедленна, иногда даже вплоть до остановки.

Лимфатическая система легких. В межреберной плевре поверхность лимфатических сосудов в полтора раза больше, чем поверхность кровеносных сосудов. Лимфатическая система лёгких обеспечивает дренаж конечных продуктов обмена из бронхиол и альвеол. Активность лимфооттока обеспечивается дыхательными движениями грудной клетки и экскурсиями диафрагмы. Повышение температуры тела увеличивает быстроту лимфоотгока.

Лимфа, образующаяся в легких, распространяется по трем направлениям: одна ее часть испаряется и способствует увлажнению выдыхаемого воздуха; другая часть достигает бронхиол и увлажняет их поверхность, создавая жидкую среду, в которой вибрируют мерцательные реснички, кроме того, она входит в состав бронхиальных выделений; третья часть переходит в лимфатические сосуды легких и затем соединяется с венозной кровью (Поликар).

Лимфатические сосуды сердца. Существует подэндокардичсское сплетение, расположенное в межжелудочковой перегородке; подперикардичсское сплетение сплошь покрывает поверхность желудочков сердца. Левая часть перикардического сплетения распространяется на весь левый желудочек, а также на часть правого желудочка, соседствующую с передним желобком и левой коронарной артерией. Три лимфатических разветвления дренируют лимфу этой территории к главному левому лимфатическому коллектору. Сосуды правой стороны перикардического сплетения покрывают весь правый желудочек и пропускают лимфу в начальную часть правого лимфатического коллектора. Эти перикардические сосуды расположены на всем пути вдоль коронарных артерий. Лимфатические сосуды предсердий малочисленны.

Сопоставляя богатую лимфатическую ирригацию желудочков с бедной ирригацией предсердий, можно сделать интересный вывод. Миокард со своим мышечным богатством, со своими динамическими сокращениями, с активным метаболическим ритмом с каждой систолой выбрасывает массу метаболитов, которые не могут быть элиминированы одной венозной системой. Чтобы гарантировать нормальную деятельность миокарда, нужна дополнительная система дренажа метаболитов, скопление которых в коронарной сети может нанести ущерб нормальному питанию фибрилл миокарда. Это делают лимфатические сосуды, осуществляя дренаж, очищение плазмы крови, питающей, орошающей фибриллы миокарда.

Удивительно, что кардиология даже не поставила перед собой вопроса о лимфатической циркуляции.

Лимфатические сосуды диафрагмы. В диафрагме расположены два лимфатических канала: подбрюшинный — на всей поверхности диафрагмальной брюшины, состоящий из нескольких рядов, наслаивающихся друг на друга; главный канал, наддиафрагмальный, состоящий из поверхностного плеврального и глубокого подплеврального каналов. Поверхностный канал расположен в самой толще диафрагмальной плевры, подплевральный канал состоит из соединенных мелких каналов, окружающих мышечные фибриллы диафрагмы.

Подплевральный и подбрюшинный каналы плотно соединены друг с другом многочисленными сосудами. Непосредственная лимфатическая связь между подбрюшинным и плевральным каналами объясняет случаи проникновения инфекции из брюшины в плевру, и наоборот.Лимфатические сосуды диафрагмы связаны также с лимфатическими сосудами печени. Часть лимфы печени оттекает в те же коллекторы, в которые стекает лимфа брюшины и плевры. Лимфатические сосуды диафрагмы находятся также в контакте с сальной сумкой почки и с надпочечниками. Какая великолепная синергия между всеми органами брюшной и грудной клетки! И как бедны и стерильны заключения специалистов по болезням печени,почек,надпочечников, если они не осведомлены ни о роли диафрагмы, ни о капиллярах, ни о лимфатических путях!

Лимфатические сосуды из задней части подплеврального канала диафрагмы пересекают ее и заканчиваются во внутрибрюшных ганглиях. Пересекая узлы, расположенные на выпуклости диафрагмы, они направляются к группе желез, расположенных позади перикарда, вокруг пищевода и аорты. Эти узлы расположены у брюшного отдела пищевода и частично над брюшной аортой. Закупорка этих желез может спровоцировать икоту и повышение давления крови в поддиафрагмальном отделе брюшной аорты вследствие задержки неэлиминированных метаболитов в ее брюшной стенке.

Мы часто наблюдаем, особенно у женщин после беременности, значительное сужение брюшной аорты, иногда эта часть аорты сильно кальцинирована, почти хрящевидна. Эти наблюдения подчеркивают опасность закупорки околоаортальных лимфатических желез, нормальная функция которых обеспечивает полноценную элиминацию метаболитов,

«Сосуществование» асцита и двусторонней плевральной патологии с присоединением почечной недостаточности, сердечной декомпенсации при циррозе печени легко объяснимо соприкосновением лимфатических коллекторов, расположенных над и под диафрагмой.

Но как можно объяснить отсутствие гнойных скоплений в брюшине при гнойном плеврите? Пути лимфатических сосудов остаются теми же в обоих случаях. При гнойном плеврите лимфатические сосуды грудной клетки могут быть сжаты, отток в брюшную полость грудной лимфы, содержащей лейкоциты и микробные тела, более чем вероятен, и тем не менее никогда не наблюдается скоплений гноя в брюшине при гнойном плеврите.

И вот объяснение: в брюшной полости число лимфатических узлов во много раз больше, чем число лимфатических узлов в грудной клетке. Это они, брюшные железы, фиксируют, задерживают, подвергают распаду, превращая в безвредные молекулы микроорганизмы, частички гноя, остатки белковых токсинов.

Лимфатические пути нервной системы. Масканьи (Mascagni) констатировал присутствие лимфатических сосудов в мягкой мозговой оболочке. Твердая мозговая оболочка также покрыта системой лимфатических отверстий и сетью лимфатических капилляров. Рувиер (Reuviere, 1929) первым увидел и описал лимфатические сосуды, охватывающие симпатические узлы (ганглии). Он обнаружил богатую лимфатическую циркуляцию в шейных ганглиях.

Лимфа, омывающая нервные элементы мозга, протекает в периваскулярных или адвентициальных оболочках. Последние окружают все кровеносные сосуды — артерии и вены; они более развиты вокруг артерий, чем вокруг вен. Лимфа находится между мышечной оболочкой артерий и адвентицием. Здесь расположены так называемые трабекулы, заменяющие лимфатические клапаны. Каждое пульсирующее сокращение артерий продвигает лимфатический поток, трабекулы же препятствуют обратному ходу лимфы.

Кроме того, в центральной нервной системе существуют настоящие лимфатические сосуды. Лимфа нервных центров в субарахноидальном пространстве соединяется со спинномозговой жидкостью.

Спинномозговая жидкость.Она частично возникает в нервных центрах: плазма крови в капиллярах, окружающих клетки мозговых центров, может просачиваться под адвентициальные оболочки. Кроме того, спинномозговая жидкость образуется в сосудистых сплетениях желудочков головного мозга.

Спинномозговая жидкость (ликвор) заполняет субархноидальные пространства, желудочки мозга, стекает в спинной мозг. Жидкость, орошающая головной и спинкой мозг, увлажняет нервные стволы на пути их распространения; она изменяется не только локально, но является важным фактором в возникновении патологических явлений в центральной нервной системе.

Каждое изменение работы печени, селезенки, почек,каждая вариация состава вне и внутриклеточных жидкостей, каждое сокращение объема кислорода, отпускаемого легкими мозгу, отзывается на составе, вязкости, скорости протекания ликвора и спинномозговой жидкости. Все это могло бы объяснить некоторые болезненные проявления, возникающие в головном и спинном мозгу.

Объем спинномозговой жидкости колеблется от 120 до 155 мл, предельные цифры — 60 и 300 мл у стариков. Давление равняется 125 мм ртутного столба в положении лежа и 410 мм в сидячем положении. Если при лежачем положении давление ликвора и спинномозговой жидкости снижается до минимума, можно предположить, что это значительное снижение может явиться фактором, облегчающим погружение в сон — засыпание.

Из субарахноидальных пространств головного мозга ликвор проходит в периваскулярные оболочки, оттуда он стекает в лимфатическую систему и вместе с лимфой попадает в вену. Таким образом, рядом с кровотоком и лимфотоком существует замкнутая и свободная (вспомните кровяные озера в печени, селезенке и в венозном синусе) циркуляция ликвора и спинномозговой жидкости.

Понятно, что благодаря беспрерывному смешиванию крови и лимфы спинномозговая жидкость с помощью каких-то механизмов и неизвестных химико-физических реакций, можно сказать таинственных, строго сохраняет свою структуру. Все бесчисленные функции мозга зависят от состава крови, лимфы и спинномозговой жидкости (ликвора).

Лимфатическая система почки. В сальной капсуле почки,охватывающей также и надпочечник,находится внутри жировой ткани очень важная лимфатическая сеть ,с помощью анастомозов контактирующая с другой почкой. Анастомозы имеются также между почечным сплетением и лимфатической сетью брюшины, печени, диафрагмы, аппендикса, ободочной кишки, а иногда и яичников или тестикул. Благодаря этим связям, постоянной «бдительности и солидарности» всех перечисленных сплетений болезни почек очень редко провоцируют болезненные изменения во внутренних органах, хотя все сплетения этих органов полны микробами и токсинами. Роль лимфатической системы как огромного фактора зашиты абсолютно не изучена, неизвестна и пренебрегается иммунологами.

Сисганов (Sisganoff) в 1940 году, измеряя количество лимфы, вытекающей из каждой почки, обнаружил, что в течение минуты из одной почки выделяется 0.5 мл лимфы, т.е. 1.5 л за сутки из обеих почек — количество, равное суточному объему мочи.

Шуман (Schuman) и его сотрудники обнаружили в почечной лимфе от 0.44 до 4.2 г альбумина. Можно бы предположить, что изолированная альбуминурия, без цилиндров, эритроцитов, без почечных клеток, появляется в результате перегрузки или закупорки почечных лимфатических путей, чрезмерно заполненных метаболитами.

Кайзерлинг и Суутмайер (Kaiserling, Sootmayer, 1939), сжимая лигатурой лимфатические сосуды почки, обнаружили, что при этом объем почки увеличивается в 2 раза. Происходит лимфатический стаз в почечной ткани. Кайзерлинг, констатируя через несколько дней после лимфостаза гистологические изменения в почечных канальцах,предложил термин «лимфогенный нефроз».

Перевязав лимфатические пути почки лигатурой, Ромуалди и Монначи (Romualdi, Monnaci) в 1947 году спровоцировали альбуминурию и цилиндрурию (лимфогенный нефроз). В случаях закупорки мочеточника камнем или обильным песком моча поглощается лимфатическими сосудами. Закупорка лимфатических сосудов играет доминирующую роль в развитии гидронефроза.

Андерсон и Мак-Дональд (Anderson, McDonald, 1946) констатировали наличие микроскопических камней в здоровых почках. Минеральные частицы всегда элиминируются лимфатическими сосудами почки, как частички угля, пыли дренируются лимфатическими сосудами легких. Когда в лимфатических сосудах повышается осмотическое давление в связи с загруженностью лимфы метаболитами, минеральные частицы заполняют промежуточные ткани почки и проникают в канальцы.

Мы уже давно обратили внимание на синдром скрытого почечного камня. Если с помощью пальпации брюшной полости вы найдете спазмированные или напряженные мочеточники и если одновременно в моче появляются эритроциты, а кальция и фосфатов выделяется недостаточное количество, нужно думать о скрытом почечном камне.

Функциональна» недостаточность лимфатических сосудов

Каждое увеличение давления в кровеносных капиллярах, каждое уменьшение белковых молекул в плазме крови, каждое увеличение молекул хлористого натрия вызывает перегрузку лимфатических сосудов, сопровождающуюся прекращением способности абсорбции лимфатическими путями. В этих случаях имеет место механическая недостаточность лимфатических сосудов. Она может быть также спровоцирована сужением лимфатических сосудов и удалением лимфатических стволов и узлов при хирургическом

В результате недостаточности лимфатической системы, как правило, наблюдается появление кожных отеков, а также скопление и застой воды в полости брюшины, в грудной полости,отёк нижних конечностей, отёк мозга.

Эта недостаточность всегда вторичное явление, так как увеличение фильтрации плазмы крови через капиллярные стенки не компенсируется поглощением воды лимфатическими сосудами. Лимфатическому оттоку от нижних конечностей способствует ходьба. Увы, увеличение количества автомашин, прогрессивная «моторизация» человечества способствует развитию слоновости, т.е. вызывает расширение вен и лимфатических сосудов и как следствие — лимфостаз. Через 20—30 лет половина цивилизованного человечества будет иметь огромные распухшие ноги. Восстановление анатомической целостности легочной ткани после болезненных агрессий зависит от функции неповрежденной лимфатической системы. Каждая лимфатическая недостаточность сопровождается загромождением, засорением легочной ткани молекулами альбумина. Последние, поглощая воду (как губки), провоцируют отек легких с последующим новообразованием соединительной ткани, т.е. фиброзом или склерозом легких. Таким образом, стаз в лимфатических сосудах легких играет доминирующую роль при образовании легочного отёка.

Жители городов и промышленных центров при каждом вдохе вместе с воздухом вводят в легкие нерастворимые частицы пыли, угля, бензина; в равнинах Восточной Европы, на участках азиатских, африканских и ближневосточных пустынь население ежегодно в течение четырех месяцев вдыхает частички песка. Предположим, что в течение дня человек, живущий в этих районах, вдыхает 3—5 г тяжелых нерастворимых частичек, сделайте не большое умножение: в течение месяца эти 3—5 г превратятся в 100—150 г. В течение года количество вдыхаемых частичек составит 1200—1300 г, за 60 лет это число достигнет 72—100 кг.

Жизнь оказалась бы задушенной под тяжестью вредных частиц за какие-нибудь несколько месяцев, если бы механическому, химическому и микробному травматизму организм не противопоставил бы беспрерывный, непрекращающийся фагоцитоз и действие лимфы, которая дренирует, расщепляет, уносит опасные частицы. Уже в 1902 году Тенделоо (Tendloo) продемонстрировал присутствие в лимфе частичек пыли. Их находят и внутри фагоцитов.

Антракоз и силикоз поражают и разрушают огромные участки легочной ткани, если сокращается фагоцитарная способность клеток и если дренаж, совершаемый лимфатическим потоком, становится недостаточным.Проницаемость капиллярной стенки может быть нарушена гипоксемией, избытком микробных токсинов, увеличением нормальных метаболитов (мочевина, мочевая кислота, хлористый натрий и пр.), которые загромождают капилляры и вызывают загустение плазмы крови путем закупорки, обструкции лимфатических узлов, расположенных в верхнем течении лимфы, и замедляют или полностью задерживают ее поток.

Когда проницаемость мембраны кровеносных капилляров чрезвычайно увеличивается, когда появляется гиперпория, превосходящая определенный уровень, увеличивается объем фильтруемой жидкости, которая, не находя себе места в переполненных лимфатических сосудах, заполняет альвеолы и бронхиолы. Развивается отек легкого с разрывом многочисленных кровеносных капилляров, поэтому лимфа может превратиться в геморрагическую.

Вблизи воротной вены, несущей кровь в печень из всех отделов желудочно-кишечного тракта, проходит мощный лимфатический сосуд. Поток лимфы, направляющийся в печень, очень изменчив: сразу после поступления пищи в желудок объем лимфы увеличивается на 80%. Так называемое серозное воспаление печени может быть спровоцировано закупоркой лимфатического протока. Если кровеносный и лимфатический потоки, а также промежуточные жидкости находятся в состоянии застоя, не исключено развитие цирроза печени.

Давно известны вирусные гепатиты; когда обнаруживается болезненный синдром и одновременно микроб или вирус, последних обычно склонны принимать за причину заболевания. Нельзя ли допустить, что появлению вируса предшествовала массивная деструкция печеночных клеток из-за изменения состава крови, уменьшения притока кислорода? Почему не предположить, что роль вирусов и микробов является, скорее, действием могильщика, а не чрезвычайного агента болезненных изменений. Микробиологи и клиницисты забывают об одном эпидемиологическом феномене, многократно на наблюдавшемся во время каждой эпидемии оспы, холеры, чумы— болела только одна треть населения, не больше.

Не имеем ли мы права предположить, что врожденный иммунитет в два раза более действен, чем самая опасная инфекция.! Анализ происхождения гепатита показывает, что каждая декомпозиция молекул, даже продукты распада белковых молекул, так же токсичны, как токсины самых вредоносных микробов и вирусов