https://dzen.ru/b/aB4eMtl4Dm7UG7nw

-знай наших...

жаль что не получается у меня картинки вставить.

раньше как то было проще.

так то С Праздником Победы всех кто этому празднику рад.

с наступившим Днем Победы.

Флудилка-5

Сообщений 541 страница 570 из 774

Поделиться54110.05.2025 09:00

Поделиться54210.05.2025 15:11

так то С Праздником Победы всех кто этому празднику рад.

с наступившим Днем Победы.

достойно. вчера и сегодня - отмечаем. всё прилично, это память, и солидарность людей.

---------------------------------------------

всё прилично -

высокое качество работы людей, и ...высокое качество мыслей. всё проходит очень прилично.

Поделиться54310.05.2025 15:34

высокое качество работы людей, и ...высокое качество мыслей.

.. -давайте тихо и спокойно задумаемся -"на пять минут о своих мыслях", позитивно, и искренне, пожелаем Всем - Благополучия.

пять благополучных минут, чуть, немного, но придёт осмысление.

наивно, но можно.

Отредактировано on (10.05.2025 15:46)

Поделиться54410.05.2025 16:09

...высокое качество мыслей.

у нас есть дедули ветераны -для них война -на два часа, схожие. они лётчики - их подстрелил немецкий ас. остались живы, счастливый случай-помогли местные жители. мысли поменялись. пережившие -не многословные. н, в беседе мы с ними разговариваем. впечатление - ужасное если переложить на себя, ну .. в сумасшедший дом, а они выдержаны как-то -нормальные.

Поделиться54510.05.2025 16:21

-на два часа, схожие. они лётчики - их подстрелил н

представите ужас подводников - когда из забрасывают глубинными бомбами - и смотрят на всплывшие пятна солярки ...

ужас на ужас людей - когда подводная лодка торпедирует транспортные корабль успешно - в северном море, под тысячу людей пытаются спастись - на 15 минут. ужас.

Поделиться54612.05.2025 09:42

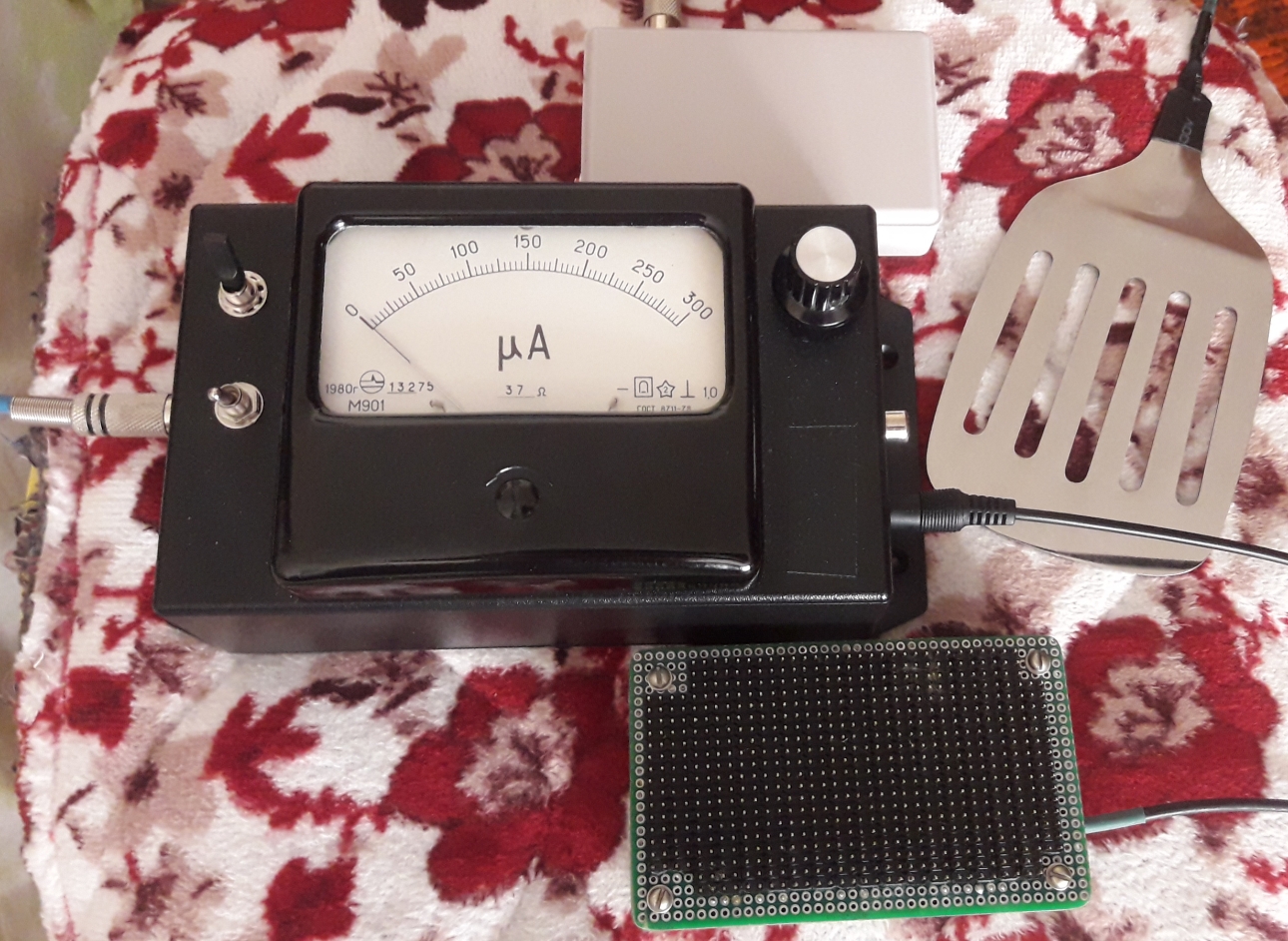

Диагностика Плюсом Прибором Эледия

Плохо, что перспективная тема заглохла.

Простым щупом попасть конечно тяжело, а вот можно попробовать мокрым от Накатани.

Сначала Все как обычно по Ледневу. ДЛЯ примера : болит левый бок обострение хр.колита.

Токи в нашем организме примерно до 25 мка у Табеевой ; отсюда- выбираем золотую серединку примерно ткз=15 мка, а рабочий ток будет 10-11мка.

Находим точку толстый кишечник ; пробиваем ; ч-з 3-4 сек делаем по Ледневу предварительную диагностику, нажимая на кнопку переполюсации.

В данном примере стрелка остановилась сразу на +14 мкА .

ТО ЕСТЬ уже на предварительной диагностике показало излишек энергии толст кишки.

Пробиваем на максимуме и потом выставляет ток для тестирования или сразу на токе тестирования ждать пробоя ?

Токи в нашем организме примерно до 25 мка у Табеевой ; отсюда- выбираем золотую серединку примерно ткз=15 мка, а рабочий ток будет 10-11мка.

Находим точку толстый кишечник ; пробиваем ; ч-з 3-4 сек делаем по Ледневу предварительную диагностику, нажимая на кнопку переполюсации.

В данном примере стрелка остановилась сразу на +14 мкА .

ТО ЕСТЬ уже на предварительной диагностике показало излишек энергии толст кишки.

Так почему напряжение как в Эледиа 9 вольт, а не на уровне 0,5-0,8 вольт как на самой БАТ ???

Почему это актуально было написано в одном патенте.

Способ оценки состояния канально-меридиональной системы

Авторы патента:

Ван Вай-Чен

Козий И.В.

Сидорова Л.Е.

Бронникова Е.В.

Ван Л.В.

Лим В.Г.

Холопов А.Г.

Недостатком метода является то, что диагностическими являются точки управления каналов, расположенные на кистях рук и стопах, а у пациентов с лабильной вегетативной неравной системой имеется повышенная влажность как раз этих частей тела, что приводит кожу к увеличению электропроводности и к извращению результатов исследования. А также все эти точки находятся вблизи сухожильно-связочных и костных образований, имеющих низкое сопротивление, которые накладывают свой отпечаток на показатели ЭКС биологически активных точек.

Задача настоящего изобретения состоит в повышении точности электропунктурной диагностики функционального состояния всех органов. Поставленная задача достигается тем, что измерение электрокожного сопротивления проводят в точках ШУ-пунктах и при значениях 20.0-40.0 МкА считают энергетическое состояние канально-меридианальной системы (КМС) в норме, при значении 2.0-19.0 МкА оценивают как состояние энергетического дисбаланса в КМС с недостаточностью, а при значениях 41.0-80.0 МкА оценивают как состояние энергетического дисбаланса в КМС с избыточностью.

Новизна способа заключается в том, что: 1. Измерение электрокожного сопротивления проводится в точках ШУ-пунктах, которые, во-первых, связаны с сегментарными структурами вегетативной нервной системы, в частности с симпатическими и парасимпатическими центрами боковых рогов спинного мозга, узлами пограничного симпатического ствола и за счет этих связей участвуют в контроле жизнедеятельности висцеральных органов и систем, поэтому ШУ-пункты являются зонами их представительства на коже; во-вторых, имеют однородную структуру подлежащих тканей (мышечный слой), что позволяет избежать наложений и искажений, обусловленных тканями с более низкой электропроводностью (костей, сухожильно-связочного аппарата).

В нашем случае МО точки так как на себе ШУ точки на спине проблематично измерять.

По теме диагностика и лечение №7 определение больных точек "Водопроводчиком" по сути совпадает.:

больная точка БАТ не дает сокращения времени в (+) потенциале.

По КГГ БАТ ближе к диоду.

На + нет пробоя, на – максимальный.

Чем больше разница между плюсом и минусом тем лучше, здоровее.

Везде всё по разному и где правильно пойди разбери, у всех убедительно.

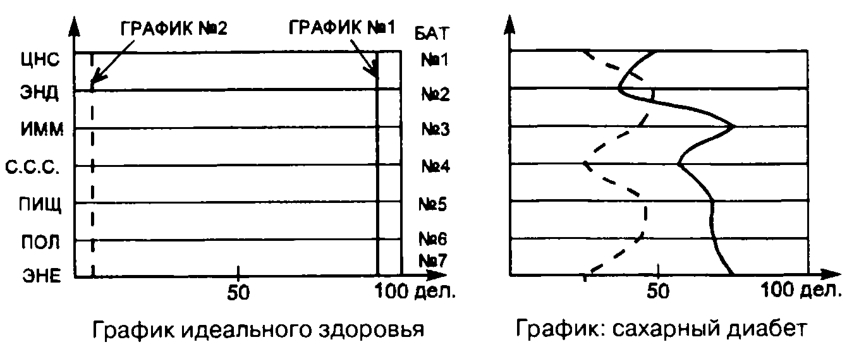

Помните такую картинку.

По току соответственно наоборот.

На основании проведенных исследований установлено, что каждому диагнозу соответствуют свои графики состояния систем организма.

Данная работа начиналась в 1990 году. За это время по описанной выше методике было обследовано 1500 пациентов.

Так про какое тут равенство при разной полярности норма.

Как всё запущено, кто во что.

Отредактировано Олег Викторович (12.05.2025 11:51)

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться54712.05.2025 10:31

У вас у всех проблемы, а ответы то уже давно есть.

https://bio-test.forum2x2.ru/t3-topic

Лук очищает и омолаживает клетки головного мозга

Ученые из Японии и Франции изучили полезные свойства репчатого лука. Оказалось, что этот овощ не только спасает организм от болезнетворных микробов и вирусов, но и помогает очищать и омолаживать клетки головного мозга.

Воздействие на мозг оказывается за счет активных серных соединений, содержащихся в луке. Попадая вместе с кровью в клетки мозга, данные вещества очищают их, благодаря чему и возникает омолаживающий эффект. Ученые полагают, что это благотворно влияет на интеллектуальные возможности человека, в том числе на память. Улучшается и эмоциональная сфера.

А как его применять, в каком виде?

Я могу только жарить с картошкой.

Видать там сок или ещё иное приготовление.

Нашёл в ЗОЖ, там от кашля был рецепт в банку накрошить 2 луковицы средних размеров и засыпать 2 ст. ложками сахара.

Стал применять и помогло.

Отредактировано Олег Викторович (12.05.2025 10:32)

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться54812.05.2025 14:35

Перечитываю ГУФ КГГ

"Индикатор состояния" это только диапазон С где ток 1 мкА. и при помощи этого прибора можно строить только графики заболеваний и по ним судить о том что является ведущим

заболеванием на момент обследования-это первое, а второе подбирать лечащие средства как и например в приборе Фолля т.е. это так называемая упращенка диагностики (себя минутное состояние как во всех методах диагностики типа фолля, вега тест и т.п.)

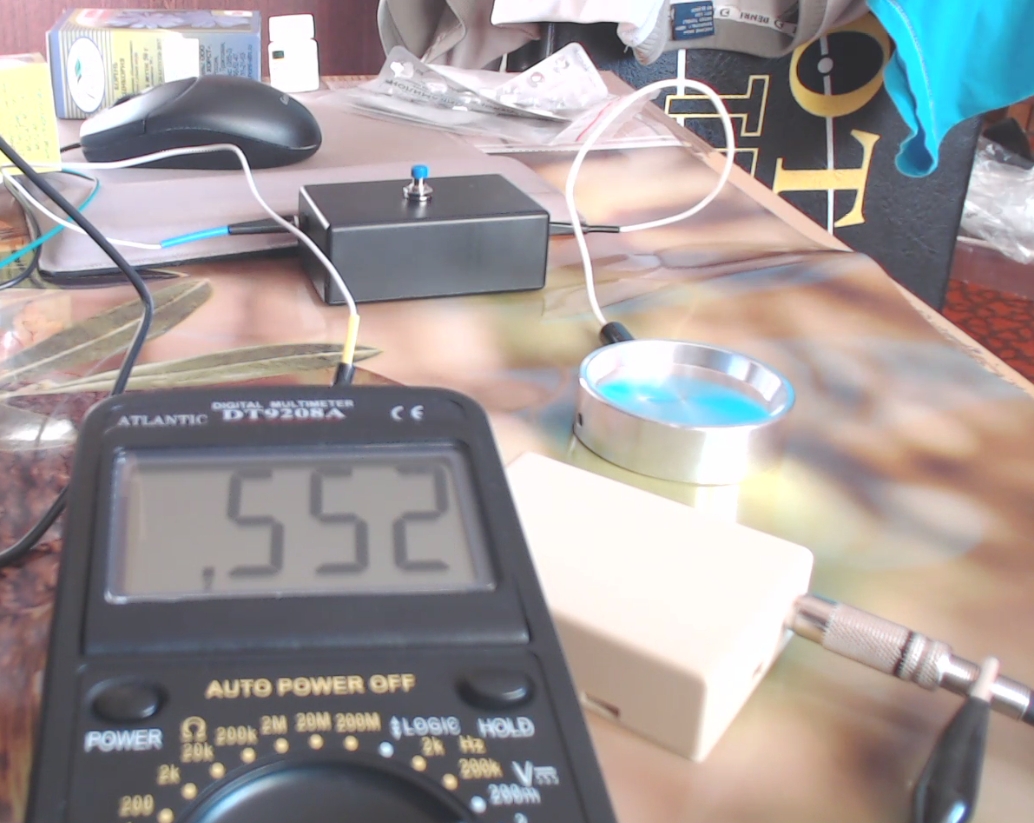

Проблема в том, что если измерять одну и туже БАТ просто так без лекарств несколько раз подряд, каждое измерение разное даже с учётом вычисления % негатива.

Если на холостую каждое измерение % негатива разное, то о каком тут подборе лекарств может идти речь.

По измерению 7 БАТ несколько раз подряд, то тоже самое общий % негатива будет разный.

Всё не так как он описывал.

Даже если бы была минимальная погрешность то ещё применимо, но получается существенная разница.

Нет повторяемости % при измерение несколько раз подряд.

Вчера потратил много времени всё это проделывая.

У кого как с повторяемостью измерений несколько раз подряд по % негатива ?

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться54912.05.2025 16:17

ГУФ КГГ

какой у вас мультиметр (важно его входное сопротивление) - желательно что бы оно было равно 1 Мом.

Если же у него 10 Мом, то плавание естественно может быть значительным, что не желательно.

Т.е. нужен мультиметр типа 830.

По тех.параметрам там входное 1М.

https://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3928156

Как узнать внутреннее сопротивление цифрового тестера?

ОК, я конечно изначально знал, что получится белиберда (поскольку на щупах мультиметра в режиме измерения сопротивления присутствует постоянное напряжение), но всё же ради чистоты эксперимента взял два мультиметра: M890G и DT-832. Предел измерения сопротивления на обоих установил 2 МОм.

Результат показаний: 297 кОм, на обоих приборах (при паспортных ≥ 1 МОм).

Вот блин.

Мультиметр стоит параллельно БАТ, мне казалось, что чем выше входное тем лучше и ставил мультиметры с входным сопротивлением 10М.

Сейчас замерил 1М на DT700C, всё нормально.

Отредактировано Олег Викторович (12.05.2025 16:23)

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться55013.05.2025 13:32

1Форум «Технологии долголетия» состоится в Москве с 12 по 14 мая. Это масштабная профессиональная платформа под эгидой Минздрава России, Пироговского университета и Российской ассоциации геронтологов и гериатров.

Участники обсудят современное состояние геронтологии в России, роль гериатра в системе здравоохранения, влияние пандемии на пожилых пациентов, ключевые направления геронтопсихиатрии и нейрогериатрии, а также практические рекомендации по активному долголетию и преодолению возрастных стереотипов.

В преддверии этого ключевого события «Медицинская газета» публикует интервью с директором Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И.Пирогова, президентом Российской ассоциации геронтологов и гериатров, членом--корреспондентом РАН, главным специалистом гериатром Минздрава России Ольгой ТКАЧЁВОЙ.

Качество жизни для пожилых

– Ольга Николаевна, как бы вы охарактеризовали развитие геронтологии в России сегодня?

– Геронтология в нашей стране – это активно развивающееся многопрофильное научно¬практическое направление. Можно сказать, что это уникальный пример быстрой и комплексной трансформации, особенно на фоне стран с многолетней историей развития гериатрии, таких как Франция (около 100 лет) и Израиль (более 50 лет). Россия смогла не только создать полноценную гериатрическую службу, но и сформировать методическую базу, выстроить инфраструктуру и обеспечить подготовку кадров, хотя системная работа началась только в 2016 г. Например, за 7 лет количество гериатрических коек увеличилось в 4 раза (до 8407), а число специализированных кабинетов – в 6,7 раз (до 1484). Подготовлено более 1,7 тыс. гериатров, а 45 тыс. специалистов других профилей прошли обучение базовым принципам работы с пожилыми пациентами.

Геронтология в России развивается на междисциплинарном и межведомственном уровнях, охватывая не только медицинские, но и биологические, социальные, экономические и этические аспекты. Появились такие направления, как долговременный уход, патронажная служба, программа профилактики падений и переломов, борьбы с деменцией, а также внедрены новые клинические рекомендации и образовательные модули по старческой астении, остеопорозу, когнитивным расстройствам.

Важно, что соблюдается трансляционный подход в биомедицинских исследованиях. Это означает, что научные открытия из фундаментальной геронтологии всё активнее внедряются в клиническую практику. Развиваются направления «медицины здорового долголетия», активно ведутся исследования по геропротекции, биомаркёрам старения и технологиям замедления возрастных процессов.

Геронтология стала системным элементом государственной политики. В этом году запущены национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья», которые ставят амбициозные цели: увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 г. и 81 года к 2036-му. Именно увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, которое мы сегодня наблюдаем (2019 г. – 60,3 года, в 2023 г. – 61,37 года) является первоочередной задачей.

Наконец развитие геронтологии тесно связано с трансформацией социального ландшафта. Пожилые люди важны для экономики страны: почти пятую часть рабочих мест занимают россияне старше 55 лет, а средний возраст работников достиг 42,5 лет. Это требует адаптации государственной трудовой политики, программ против возрастной дискриминации и вовлечения старшего поколения в наставничество. Старение населения перестаёт быть вызовом – оно становится драйвером для устойчивого развития общества, где опыт и знания обретают новую ценность.

– В чём главная роль гериатра в современном здравоохранении?

– Мы видим, что значительная часть пациентов в системе здравоохранения – это люди пожилого возраста. По оценкам, до 50% обращений в поликлиники и стационары приходится именно на эту возрастную категорию. При этом большинство из них страдают полиморбидностью – то есть у них сразу несколько хронических заболеваний, которые нередко сочетаются с возрастными изменениями и гериатрическими синдромами. Среди последних – старческая астения, когнитивные нарушения, риск падений, недержание, снижение слуха и зрения, саркопения, алиментарные дефициты и другие.

Такой пациент становится типичным для любой медицинской организации – он может обратиться как к терапевту, так и к кардиологу, неврологу, хирургу или эндокринологу. И здесь очень важно, чтобы у всех врачей были хотя бы базовые навыки ведения пожилых пациентов. Однако именно гериатр играет ключевую роль, потому что он обладает необходимыми знаниями для оценки общего функционального состояния и формирования персонализированной стратегии лечения.

Специалист работает с самыми сложными пациентами – с тяжёлой старческой астенией, функциональными и когнитивными дефицитами, рисками полипрагмазии. Он координирует лечение в составе мультидисциплинарной команды, в которую входят врачи разных специальностей, клинические фармакологи, реабилитологи, психологи. Такая командная работа позволяет не только лечить болезни, но и предотвращать функциональное снижение, поддерживать самостоятельность пациента и улучшать качество его жизни.

Наша специальность становится неотъемлемой частью современной модели здравоохранения, а без гериатра уже невозможно представить эффективную и безопасную помощь пациентам пожилого возраста.

– Какие инициативы Минздрава России по активному долголетию вы считаете наиболее важными?

– Прежде всего, наиболее значимым вкладом является обеспечение возможности системного развития гериатрической службы в стране. Министерство здравоохранения РФ не только сформировало нормативную базу, но и активно наращивает инфраструктуру, что обеспечивает доступность специализированной медицинской помощи для пожилых людей по всей стране.

Второе ключевое направление – развитие профилактической медицины. К концу 2024 г. почти 25 млн граждан старше трудоспособного возраста прошли диспансеризацию и профилактические осмотры, 19,2 млн человек находятся под наблюдением. Разработана и внедрена специальная анкета с учётом возрастных рисков, которая используется в рамках профилактического консультирования, что повышает эффективность выявления заболеваний на ранней стадии. Важно, что профилактика носит не только клинический, но и поведенческий характер – Минздрав России активно продвигает идеи активного долголетия, формирования здоровых привычек, физической активности и отказа от вредных факторов среди пожилого населения.

Третьим важным блоком является стандартизация и научно-¬методическое сопровождение гериатрии. С этого года клинические рекомендации, разработанные специалистами нашего центра, стали обязательными для практического применения. Они охватывают ключевые гериатрические синдромы: старческую астению, когнитивные нарушения, недержание мочи, хроническую боль и другие состояния. Кроме того, опубликованы 2 издания национального руководства, в которых систематизированы методы комплексной оценки и современные подходы к ведению пациентов пожилого возраста.

Особо значимыми считаю целевые программы, такие как «Комплекс мер по профилактике падений и переломов». Благодаря им в регионах страны внедрён ряд мероприятий, направленных на профилактику. Это самостоятельное и приоритетное направление медицинской помощи, охватывающее все этапы: от оценки рисков и раннего выявления до лечения и предотвращения повторных травм. Такая системная работа позволяет существенно ускорить восстановление подвижности, снизить вероятность инвалидизации и летальных исходов, напрямую влияя на продолжительность и качество жизни пожилых пациентов. В результате реализации комплекса число хирургических вмешательств при подобных переломах увеличилось на 118%, а количество случаев эндопротезирования выросло на 129%.

Ещё одной из значимых инициатив в сфере охраны когнитивного здоровья пожилых стало поэтапное внедрение антидементного плана – программы, направленной на профилактику, раннюю диагностику и лечение когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста. Он основан на анализе как отечественного, так и международного опыта, и уже демонстрирует высокий потенциал эффективности при условии его полноценного внедрения в систему здравоохранения. Для дальнейшего развития этого направления необходимо проведение дополнительных исследований, а также уточнение показателей результативности и целевых ориентиров программы.

Все эти инициативы – от развития инфраструктуры до методического сопровождения и информационной работы с населением – формируют устойчивую систему поддержки пожилого поколения, соответствующую современным демографическим вызовам. Они позволяют не только продлить продолжительность жизни, но и значительно улучшить её качество, обеспечивая пожилым людям здоровье, уважение и достойную старость.

– Как пандемия COVID-19 изменила подход к защите здоровья пожилых людей?

– Пандемия стала настоящим вызовом для системы здравоохранения по всему миру, и особенно тяжело её пережили пожилые люди. Наш центр был одним из первых, кто открыл ковидный госпиталь. В первой волне мы начали работать в условиях, когда ещё никто точно не понимал, с чем имеем дело и что за патология нас ожидает. Это был невероятно сложный и опасный период, как мне кажется, абсолютно все медики, работавшие в это время, заслуживают награды. Каждый из нас вложил максимум усилий в борьбу с незнакомым вирусом.

Однако пандемия оставила после себя целый спектр социальных, психологических и медицинских последствий. Пожилые люди оказались в изоляции, лишённые привычных социальных контактов, что привело к росту тревожности, депрессии, ухудшению когнитивных функций и общего состояния здоровья. Затем перед нами встала новая задача – реабилитация не только физического, но и психоэмоционального состояния наших пациентов.

Мы начали глубже изучать, как COVID-19 влияет на процессы старения. И оказалось, что он является своего рода моделью ускоренного старения. Вирус запускает механизмы, схожие с теми, что происходят в организме с возрастом: усиливается воспаление, нарушается работа иммунной системы, увеличивается риск хронических заболеваний. И в нашем центре такие исследования также активно проводились. Полученные данные легли в основу специальных методик реабилитации, разработанных именно для пожилых людей, перенёсших COVID-19. Эти программы включают физическую, когнитивную и нутритивную поддержку, восстановление дыхательной функции и адаптацию к новым условиям жизни. Более того, эти методики не только были внедрены, но и до сих пор успешно реализуются в практике центра.

Одним из ключевых изменений стал акцент на профилактике и усилении иммунной защиты. Пандемия напомнила всему миру, насколько важна своевременная иммунизация. Мы усилили внимание к вакцинации в целом. Сегодня, например, активно обсуждается необходимость прививок против пневмококковой инфекции – не только как защита от пневмонии, но и как возможный способ профилактики осложнений сердечно-¬сосудистых заболеваний, которые часто сопровождают инфекционные процессы в этой возрастной группе.

– Почему геронтопсихиатрия и нейрогериатрия становятся ключевыми направлениями?

– Прежде всего речь идёт о глобальном старении населения. Доля пожилых людей в структуре общества неуклонно растёт, а вместе с этим и распространённость возраст-ассоциированных когнитивных и психических нарушений. Уже сейчас в России насчитывается около 2 млн таких человек, и, по прогнозам, к 2030-му их количество может удвоиться. Однако следует учитывать не только самих пациентов, но и их семьи, на которых лежит основная нагрузка по уходу. Таким образом, проблема затрагивает гораздо большее число людей, чем это видно по официальной статистике.

Одним из центральных вызовов становится деменция – устойчивое когнитивное снижение, которое развивается преимущественно в пожилом возрасте. На сегодняшний день медицина пока не располагает эффективными методами лечения на поздних стадиях. Поэтому особую важность приобретает ранняя диагностика и выявление факторов риска. Современные программы диспансеризации включают оценку, например, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений сна, депрессии, – поскольку именно они могут предрасполагать к развитию деменции в будущем. В сфере профилактики у нас есть реальные возможности эффективно вмешиваться и замедлять прогрессирование когнитивных нарушений.

В ответ на эти вызовы геронтопсихиатрия развивается как интегративное направление, охватывающее работу с тремя ключевыми синдромами пожилого возраста, так называемой концепцией 3D:

делирий – острое спутанное состояние сознания, часто возникающее у пожилых пациентов на фоне соматических, психических и неврологических заболеваний, особенно в условиях госпитализации;

деменция – хроническое прогрессирующее когнитивное расстройство, которое не только само по себе снижает качество жизни, но и повышает риск развития делирия;

депрессия – одно и з самых распространённых расстройств у пожилых людей, особенно у тех, кто сталкивается с утратой близких, социальной изоляцией и снижением физической активности. В старшем возрасте депрессия может проявляться атипично и часто приводит к тяжёлым последствиям, включая завершённые суициды.

Эти 3 состояния тесно связаны между собой и часто сосуществуют у одного пациента, что требует мультидисциплинарного и комплексного подхода в диагностике и лечении. Именно это и делает геронтопсихиатрию ключевым звеном в системе помощи пожилым людям.

Отдельного внимания заслуживает геронтосомнология – направление, изучающее и лечащее расстройства сна. Нарушение этого важнейшего биоритмического процесса напрямую влияет на когнитивные функции, психоэмоциональное состояние и соматическое здоровье.

Таким образом, геронтопсихиатрия и нейрогериатрия сегодня находятся на переднем крае медицины не только потому, что число пожилых пациентов стремительно растёт, но и именно эти направления обеспечивают связующее звено между соматической, неврологической и психиатрической помощью, формируя целостную модель заботы о пожилом человеке.

Достижения в помощь

– Какие технологии уже реально улучшили жизнь пожилых (телемедицина, гаджеты и т.д.)?

– Одним из ключевых достижений стало развитие телемедицины. С 2022 г. в нашем центре действует целая система консультаций, которая позволяет врачам из любых регионов страны оперативно связываться с профильными специалистами в сложных клинических случаях. Дистанционные технологии особенно важны для отдалённых территорий с дефицитом специалистов. Это даёт возможность быстро получить экспертное мнение, уточнить диагноз, скорректировать лечение или принять решение о госпитализации пациента – без необходимости транспортировки его в крупный центр. Таким образом, даже без очного участия пожилого пациента его лечение становится более точным и своевременным.

Существенную роль играют и носимые медицинские гаджеты, позволяющие в режиме реального времени измерять артериальное давление, уровень глюкозы, пульс и другие параметры. Эти данные могут автоматически передаваться врачу, что облегчает диспансерное наблюдение и позволяет своевременно реагировать на отклонения.

Не менее важны технологии, обеспечивающие безопасность. Умные браслеты с тревожной кнопкой и датчиком падения позволяют пожилому человеку быстро связаться с родственниками или экстренными службами. Существуют модели, которые не требуют подзарядки, устойчивы к влаге и позволяют считать информацию о владельце: данные о здоровье и контакты для экстренной связи. Система «безопасный быт» может включать видеонаблюдение с детекторами падений. При инциденте она автоматически вызывает скорую помощь и уведомляет родственников. При этом видеоархив можно использовать при постановке диагноза – например, чтобы понять, стало ли падение следствием потери сознания или наоборот.

Даже голосовые помощники – важный элемент повседневной жизни пожилых людей. Они не только напоминают о приёме лекарств, но и могут стать элементом психологической поддержки. С ними можно поговорить, попросить включить музыку или подсказать, какое сегодня число – и всё это без необходимости вникать в интерфейс или искать очки.

Сегодня такие технологии, как портативные ЭКГ, роботы-помощники, датчики движения и интеллектуальные системы мониторинга, уже интегрированы в медицинскую и социальную практику. Они помогают обеспечить пожилым людям не просто выживание, а активную, безопасную и полноценную жизнь.

От теории к практике

– Над какими проектами вы работаете сейчас? Что вас мотивирует?

– Сейчас наша команда работает сразу над несколькими масштабными и значимыми нап¬равлениями, каждое из которых отвечает на реальные вызовы стареющего общества.

Один из приоритетов – развитие и масштабирование гериатрических технологий. В центре отрабатываются современные протоколы профилактики гериатрических синдромов: недостаточности питания, риска падений, делирия, остеопороза и других. Мы оттачиваем методы оказания медпомощи как в амбулаторном сегменте, так и в стационаре для последующей их реализации в регионах России. Кроме того, проводим клинические исследования, оценивая эффективность как медикаментозных, так и немедикаментозных тактик ведения пациентов пожилого возраста. Особенно важно, что мы работаем с возрастной группой 75+, для которой долгое время не существовало достаточной доказательной базы, поскольку таких пациентов просто исключали из протоколов клинических исследований.

Второе важное направление – это разработка и внедрение программ профилактики и лечения когнитивных нарушений у пожилых людей. Мы создали междисциплинарную команду, куда входят психиатры, неврологи, терапевты и гериатры. Совместно мы разработали антидементный план действий, в котором особое внимание уделяется раннему выявлению когнитивных расстройств, комплексной терапии и поддержке семей пациентов. Это не теоретическая работа – мы уже начали внедрение этих подходов в клиническую практику. В рамках работы Экспертного центра болезни Альцгеймера мы консультируем пациентов с нарушениями памяти, применяя современные методы диагностики. Благодаря этому наши специалисты могут поставить диагноз на самых ранних стадиях развития заболевания. В ближайшее время мы рассчитываем начать использовать новые лекарственные препараты, которые воздействуют на сам механизм развития заболевания и позволяют замедлить его прогрессирование.

Особую роль играет Институт изучения старения, созданный на базе центра. Это уникальная научная структура, которая занимается исследованием механизмов старения, разработкой биомаркёров, «биологических часов», калькуляторов старения и геропротективных технологий. Это, пожалуй, одно из самых перспективных направлений современной медицины. Главная задача института – перенести достижения фундаментальной геронтологии в практическое здравоохранение, чтобы не просто продлить жизнь, а сохранить её качество.

Что касается моей личной мотивации – она повсюду. Во-первых, я очень остро чувствую, насколько наша работа нужна. Стареющее общество – это не проблема, это реальность, к которой мы должны быть готовы. Ищем практические, научно обоснованные ответы на эти вызовы. Понимание того, что от нас ждут реальных прорывов – государство, система здравоохранения, сами пациенты, – это сильнейший стимул и одновременно огромная ответственность.

Во¬вторых, я испытываю искренний интерес к самой науке. Геронтология – это одно из самых быстроразвивающихся направлений медицины, и быть внутри этого процесса – невероятно захватывает.

И наконец, вдохновляет команда. В РГНКЦ Пироговского университета собрались настоящие профессионалы: врачи, учёные, исследователи – люди, которые не просто компетентны, они горят своим делом. Это энергичная, креативная среда, где хочется работать, двигаться дальше и создавать новое.

– Какой международный опыт в геронтологии стоит перенять России и чем наш интересен миру?

– Когда Россия начала системную работу по развитию гериатрической службы в 2016 г., мы опирались на успешные международные практики. Переняли ключевые подходы других стран, но адаптировали их с учётом наших демографических условий, инфраструктуры медицинской и социальной помощи и культурных особенностей.

Однако стоит отметить, что все страны сталкиваются с общими вызовами. Например, достижения в фундаментальных исследованиях старения, включая геропротективные технологии и молекулярные механизмы долголетия, пока не в полной мере применяются в клинической практике. Это создаёт глобальную задачу – трансформировать теоретические знания в практическую медицину. Россия активно вовлечена в эту работу, в том числе через исследования, направленные на то, чтобы наука о старении становилась прикладной и доступной людям.

При этом и российский опыт становится всё более интересен миру. За короткий срок мы смогли выстроить целостную национальную систему гериатрической помощи: с едиными стандартами, клиническими рекомендациями, развитой образовательной платформой и широкой сетью кабинетов и отделений. Важным отличием является межведомственный подход – в процесс вовлечены здравоохранение, социальная защита, просветительские структуры и региональные власти. Это позволяет обеспечить комплексную и устойчивую поддержку пожилого населения. Такая модель вызывает интерес у коллег из других государств, особенно там, где системы социальной поддержки только формируются.

В 2024 г. наш центр стал Сотрудничающим центром Всемирной организации здравоохранения, что открыло новые возможности для продвижения геронтологии и гериатрии в международном контексте. В рамках нашего форума «Технологии долголетия» пройдёт стратегическая сессия ВОЗ по вопросам старения, с участием специалистов из разных стран. Мы будем делиться наработанным опытом и обсуждать пути совместного движения к главной цели – активному долголетию и высокому качеству жизни людей пожилого возраста во всём мире.

– Что бы вы посоветовали молодым специалистам?

– Мой самый главный совет – выбрать гериатрию, потому что это самая захватывающая область и самая перспективная – это медицина будущего. Моя мечта – чтобы конкурс на эту специальность становился всё больше и больше.

Молодым специалистам необходимо осознавать важность знаний о процессах старения. Сегодня почти половина пациентов в поликлиниках и больницах – люди пожилого возраста, и каждый врач так или иначе сталкивается с этой темой. Знание основ гериатрии необходимо всем, а глубже эту тему изучают уже гериатры.

Важно отметить, что система образования и подготовки специалистов в области гериатрии развивается. Уже сейчас в стране функционируют более 40 кафедр.

Работа в этой области требует не только профессиональных знаний, но и эмпатии. Это особенная профессия, где важно не только лечить, но и сопереживать пациенту, быть готовым помогать людям, находящимся на последнем этапе жизни. С одной стороны, гериатрия, требует от врача высокой эмоциональной устойчивости и способности отстраняться, чтобы принимать продуманные решения, с другой стороны – важно не утрачивать человечность и сопереживать.

– Какие темы на предстоящем геронтологическом форуме вы назвали бы ключевыми?

– Безусловно, предстоящий форум станет важнейшей вехой в развитии геронтологии и медицины пожилого возраста в России.

Одним из ключевых событий станет IX Всероссийская конференция геронтологов и гериатров, а также VI Съезд Российской ассоциации геронтологов и гериатров, где будут обсуждаться самые актуальные проблемы медицины пожилого возраста: широкий спектр гериатрических синдромов и возраст-ассоциированных заболеваний.

Особое внимание стоит обратить на IV Конгресс «Управление старением», где учёные и практики сосредоточатся на вопросах биологического возраста, механизмов старения и геропротективных технологий. Обсуждение будет направлено на то, как новейшие открытия в области старения могут быть переведены в практику и применены для продления периода здоровой жизни.

Важнейшим событием является саммит Союза госпиталей ветеранов войн, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это крайне важное и знаковое событие. Такие пациенты – «золотой фонд» страны, люди очень продвинутого возраста, и наша задача – обеспечить им достойное качество жизни.

Впервые в этом году пройдёт I Образовательный форум «Эффективные технологии подготовки медицинских кадров», где соберутся преподаватели, практики и эксперты, чтобы обсудить внедрение гериатрического подхода в образовательные программы и клиническую практику. Это ключевой шаг к формированию кадрового ресурса, способного эффективно решать задачи, связанные со старением населения.

Молодые специалисты – ещё один важный фокус форума. В рамках I Конференции «Гериатрия молодая» прозвучат научные работы начинающих учёных, состоится III Всероссийская олимпиада по гериатрии и геронтологии, а также Школа молодых исследователей проблем старения и обучающий научный standup. Это отличная возможность для молодых профессионалов заявить о себе и внести вклад в развитие науки о старении.

Форум станет уникальной площадкой для общения, обмена знаниями и выработки новых стратегий в интересах старшего поколения.

Дмитрий ГРУЗДЕВ.

Викторович написал(а):

Я не критикую, ибо критиковать полное зеро невозможно.

И ничего никому не предлагаю, ибо достали.

Могли бы предложить НАСА решить проблему микрогравитации .

И наоборот, количество транскриптов генов механоуправляемых каналов падает всего лишь через 7 дней моделируемой невесомости (микрогравитации). Это приводит к уменьшению синтеза белков ионных каналов. Каналов становится мало, и мы регистрируем уменьшение суммарного тока, проходящего через них. Токи не возникают, если в этом случае растягивать кардиомиоциты. Значит, в клетку не поступают в должном объёме ионы. Она пытается защитить себя уменьшением своего объёма, происходит её атрофия. И теперь мы понимаем, почему космонавтов – после длительного нахождения в состоянии невесомости – выносят на руках из спускаемых аппаратов и отправляют на длительную реабилитацию.

Кстати, аналогичные микрогравитации процессы происходят у больных, длительное время прикованных к кровати.

…О дне сегодняшнем достаточно сказать, что работы Института физиологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова по гипергравитации и микрогравитации выложили на сайт американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA)

Год назад в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н.И.Пирогова была образована новая структурная единица – Институт физиологии. С его директором, профессором Андреем КАМКИНЫМ встретился обозреватель «МГ» Альберт Хисамов и попросил рассказать о главных направлениях работы учреждения, значимых открытиях.

Первые открытия

– Андрей Глебович, одним из главных научных направлений работы возглавляемой вами кафедры физиологии, а затем Института физиологии стало изучение механоэлектрической обратной связи в сердце и её механизмов на клеточном уровне. Как возникли истоки этих исследований?

– В 1978-1979 гг., будучи студентом 5-го и 6-го курса отделения биофизики медико--биологического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, я приступил в рамках дипломной работы к выполнению экспериментов по изучению межклеточного взаимодействия пар нейронов. Мне быстро надоело вводить, как это было принято, в каждую из двух клеток по 2 микроэлектрода – 1 стимулирующий и 1 регистрирующий изменения потенциалов. В этом случае редко какие эксперименты удавались. Тогда мне пришла идея использовать для раздражения клетки и отведения потенциалов один микроэлектрод. Это было возможно только при фиксации тока во всей измерительной схеме, включая клетку, а для этого надо было в измерительную цепь включить резистор, обладающий сопротивлением порядка 5 гигаом, а входное сопротивление усилителя должно быть минимум на 3 порядка больше. Теоретически всё было правильно, а вот практически… При таких высоких величинах сопротивлений в цепи измерений ток мог течь и по изоляции проводов, сопротивление которой было существенно ниже, то есть внешний слой становился проводником, и измерительная схема не работала. Однако мне удалось решить этот вопрос чисто технологически, подобрав и заказав специальные материалы для изоляции радиоэлектронных элементов и проводов.

В результате я создал схему, которая позднее получила название Current Clamp. Теперь фиксация тока в цепи измерений и позволяла с высокой степенью точности стимулировать и отводить потенциалы при помощи только 1го микроэлектрода, что ранее было невозможно. Я выполнил макет прибора, который от 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова экспонировался на ВДНХ СССР и завоевал лидирующую позицию, а затем был отправлен на выставку в Чехословакию. Слухи о его создании каким-то образом дошли до Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике. Оттуда приехал человек, попросил у меня техническую документацию и полученные к тому времени патенты. Под нашим контролем было запущено производство на одном из оборонных предприятий. Таким образом, был создан измерительный прибор мирового уровня, который успешно продавали в ведущие зарубежные научные центры. Через много лет я обнаружил его активно работающим в лабораториях Берлина, Лондона и Оксфорда…

После этой истории обо мне услышали, как о молодом профессиональном электрофизиологе и пригласили на закрытое совещание, где среди присутствовавших находился вице-президент Академии наук СССР, академик Юрий Овчинников. Рассматривались вопросы защиты населения и наших военных от всевозможных поражений ударной волной и в том числе защиты лётчиков от действия гипергравитации (перегрузок) при маневрировании. В этой связи обсуждалась целесообразность дальнейшего исследования влияния модных в те времена нейропептидов как неспецифических регуляторов различных функций организма и их потенциальное применение для предотвращения действия на организм физических факторов. Я высказался, что не совсем правильно искать неспецифические регуляторы, а необходимо попробовать найти специфические клетки или их структуры, реагирующие на механическое действие, в чём бы оно ни выражалось. Все с недоумением переглянулись, но после обсуждения было принято решение, что данное суждение не лишено логики. Мне, тогда уже аспиранту, предложили начать работу в этом направлении вместе с заведующей курсом физиологии медико-биологического факультета профессором Ириной Киселёвой под общим контролем академика Ю.Овчинникова.

Для работы мы выбрали сердце, в котором присутствуют процессы и сокращения и растяжения клеток, и уже через 2 года,

в 1983 г., нашли специфические клетки, работающие как механо-электрические преобразователи в миокарде – фибробласты сердца. Также мы выяснили, что кардиомиоциты эффективно реагируют на растяжение ткани, и такая реакция приводит к возникновению экстрасистол. На основании экспериментальных данных предположили, что существуют ионные каналы, реагирующие на механическое воздействие.

В те времена эта точка зрения считалась даже не спорной, а парадоксальной. Наши ведущие физиологи отнеслись к ней весьма скептически, посчитав, что мы занимаемся чем-то несуразным.

– Тем не менее после этого вас направили в длительную зарубежную командировку…

– После прохождения стажировки в Институте биологической физики АН СССР в Пущино я поехал в Университет Гиссена в ФРГ. В ходе одной из конференций познакомился с руководителем лаборатории Лондонского университета Максом Лабом, который ещё в 1963 г. предположил наличие в сердце механоэлектрической обратной связи. Он наблюдал за фазами сокращения и расслабления миокарда, и это механическое напряжение воздействовало на электрическую систему сердца, формирование потенциала действия и потенциала покоя. Эту идею сразу посчитали сомнительной, и на учёного свалилась масса неприятностей. Но он не отступал.

Макс родился в Южной Африке, в Йоханнесбурге и переехал в Лондон в 1968 г., став стипендиатом Британского совета (British Council). На момент нашего знакомства ему было 47 лет, но почти 20-летняя разница в возрасте не помешала нам стать друзьями.

На протяжении многих лет Макс использовал в своих исследованиях старую рутинную методику, при которой применялись электроды с присосками, а сердце изнутри раздувалось баллончиками. Несмотря на сомнительные данные, его статьи публиковали. Я предложил ему тогда перейти на микроэлектродную схему исследований, но он был слишком консервативен и продолжал проводить опыты по технологиям 1960-х гг. Впрочем, именно тогда мы с Максом окончательно поняли, что наши действия не лишены смысла.

Примерно в это время, в 1984 г., американский профессор Фредерик Сакс из Университета Буффало обнаружил в культуре ткани скелетной мышцы эмбриона цыплёнка ионные каналы, которые он идентифицировал как механоуправляемые. К его работе также поначалу отнеслись скептически. Однако позднее стало очевидным, что все клетки организмов имеют механоуправляемые каналы. Я продолжал эксперименты, и к 1990 гг. стало ясно, что мы вышли на механизм механоэлектрической обратной связи.

После этого сформировалось международное творческое партнёрство: к нам с Ф.Саксом и профессором М.Лабом, возглавившим кафедру фундаментальных наук Лондонского университета, присоединился Эрик Оноре из Французского института здравоохранения и медицинских исследований, чуть позже – окончивший МГУ Сергей Сухарев из Мэрилендского университета и австралиец Борис Мартинак из Кардиологического научно-исследовательского института Виктора Чанга в Новом Южном Уэльсе. Договорились о разделе «сфер влияния». Мы с коллегами стали заниматься потенциалами и суммарными токами механо-управляемых каналов, Фред – изучением канальной активности непосредственно на одиночных каналах, Сергей и Борис – молекулярной организацией каналов, а Эрик исследовал одну из групп ионных каналов и впервые показал, что именно она относится к механоуправляемым и, главное, они формируют потенциал покоя клеток. Так был решён парадокс Ходжкина-Хаксли-Каца, над разгадкой которого учёные бились в течение 50 лет…

Кардиомиоциты и фибробласты

– Чем завершились ваши поиски в этом направлении?

– Сначала мы показали, что фибробласты сердца принимают участие в его работе не только в качестве структурного скелета, как некоторые полагают до сих пор, но и, являясь механоэлектрическими преобразователями, представляют собой важный фактор внутрисердечного регуляторного механизма. В ходе экспериментов выяснилось, что в мембранах клеток находятся специфические структуры, чувствующие механическое раздражение как полноценный для себя физиологический сигнал – механоуправляемые ионные каналы. Они имеются и у фибробластов, и у кардиомиоцитов.

Как известно, в проводах электрический ток представляет собой направленное движение свободных электронов, а в электролитах, которыми является внешняя и внутренняя среды клеток, носителем электрического тока являются ионы, движение которых осуществляется через ионные каналы. Величина тока через один канал ограничена величиной потока ионов. Именно изучением токов через механоуправляемые каналы мы начали заниматься с середины 1990-х гг. используя самую современную на том этапе технологию Patch Clamp или фиксацию потенциала в цепи измерений. Токи через механоуправляемые каналы у кардиомиоцитов и фибробластов на фоне растяжения этих клеток были нами подробно изучены. Кстати, эффективную технологию растяжения клеток придумали именно мы, и это привело к другим открытиям.

Оказалось, что при гипертрофии миокарда в клетках возникает интенсивная экспрессия белков механоуправляемых каналов. Увеличение их количества приводит к тому, что при растяжении клетки суммарный электрический ток через механоуправляемые каналы резко возрастает по сравнению с клетками от здоровых сердец. Если мы растягиваем кардиомиоциты гипертрофированного сердца только на 2 микрона, через механоуправляемые каналы этих клеток возникает ток, примерно в 10 раз превышающий ток, регистрируемый в клетках от здорового сердца. Это вызывает изменение потенциала покоя и потенциалов действия, что и приводит к патологическим ритмам сердца при небольших изменениях внутрикамерного давления.

Кардиомиоциты нельзя впрямую отнести к механоэлектрическим преобразователям. Они сами генерируют потенциалы действия, обладают собственной функцией, но оказалось, что при растяжении миокарда или отдельных клеток кардиомиоциты деполяризуются. В результате возникают изменения в форме потенциалов действия, которые приводят к экстрапотенциалам действия, а затем – к варианту развития пароксизмальной тахикардии, хотя к клеточному уровню это не очень применительно. Кардиомиоцит «бьётся» в экстрасистолии, что кончается фибрилляцией сердца. Таким образом, можно объяснить некоторое количество смертей у пациентов после инфаркта миокарда, когда они после лечения резко поднимаются с кровати, что меняет, даже незначительно, внутрикамерное давление.

Но почему в клиниках не наблюдается большое количество летальных исходов? Оказалось, этому противодействует высокая гиперполяризация фибробластов. Эти клетки генерируют механоиндуцированный потенциал, возникающий в ритмах сокращений. Итак, кардиомиоциты деполяризуются, а фибробласты – гиперполяризуются, а за счёт находящихся между ними белковых структур, называемых коннексонами, происходит выравнивание потенциала. И сердце продолжает работать в исходном режиме. Это было показано нами к 1998 г.

В 2000-х гг. мы предложили новую схему работы сердца, новые принципы его регуляции. Она коренным образом изменила наши представления о работе сердца, была воспринята позитивно научным сообществом и вошла в учебники физиологии и кардиологии во всём мире.

Далее, занимаясь вопросами регуляции механоуправляемых каналов, мы пришли к вопросам изучения влияния перегрузок, невесомости и ударной волны низкой интенсивности на организм человека на клеточном и молекулярном уровнях.

– То есть вы снова вернулись к проблеме, поставленной на государственном уровне в начале 1980-х годов?

– Совершенно верно. Сегодня эта тема актуальна как никогда. Идут боевые действия, и необходимо понять, как, например, воздействует в течение длительного времени ударная волна низкой или слабой интенсивности на артиллеристов, миномётчиков, танкистов, сапёров, взрывников в рудодобывающей отрасли. Поставлена задача выяснить, как в таких условиях меняются параметры механоуправляемых каналов.

Три года назад мы подали заявку в Российскую академию наук на выполнение обширной программы по этой проблеме. Она успешно прошла несколько комиссий, но пока мы проводим исследования за счёт внутренних резервов.

Что удалось сделать? Мы рассчитали и смоделировали создание гипергравитации (перегрузок), для чего под руководством нашего доцента Вадима Митрохина создали центрифугу для мелких лабораторных животных, которую одно из оборонных предприятий воплотило в металле. Оказалось, что параллельно с нами эти работы проводились в Южной Корее, где подобная центрифуга появилась на полгода раньше нашей. Мы были вторыми в этом заочном соревновании. С помощью центрифуги стало понятно, что происходит с механоуправляемыми каналами клеток крыс при гипергравитации.

Оказалось, что при кратковременных перегрузках 4g в течение 7 дней происходит существенное увеличение количества транскриптов генов механоуправляемых каналов. Это приводит к увеличению синтеза белков каналов с последующим увеличением суммарного тока через механоуправляемые каналы (просто за счёт увеличения их количества). Пилоты летают не 7 дней, а долгие годы, и у части из них возникают проблемы с работой сердца. Наша задача – устранить чрезмерные токи через механоуправляемые каналы, возникающие при растяжении кардиомиоцитов.

И наоборот, количество транскриптов генов механоуправляемых каналов падает всего лишь через 7 дней моделируемой невесомости (микрогравитации). Это приводит к уменьшению синтеза белков ионных каналов. Каналов становится мало, и мы регистрируем уменьшение суммарного тока, проходящего через них. Токи не возникают, если в этом случае растягивать кардиомиоциты. Значит, в клетку не поступают в должном объёме ионы. Она пытается защитить себя уменьшением своего объёма, происходит её атрофия. И теперь мы понимаем, почему космонавтов – после длительного нахождения в состоянии невесомости – выносят на руках из спускаемых аппаратов и отправляют на длительную реабилитацию.

Кстати, аналогичные микрогравитации процессы происходят у больных, длительное время прикованных к кровати.

Мы находимся сейчас на пути создания линейки фармацевтических соединений, активирующих работу механоуправляемых каналов – для деятельности в невесомости или ингибирующих работу этих каналов при длительной гипергравитации.

Что касается исследований с ударной волной низкой интенсивности, то на сегодняшний день у нас есть предварительные эксперименты, связанные с изменением давления, приложенного к мембране кардиомиоцитов. Исследование одиночных каналов показало, что они очень быстро активируются.

С учётом предварительных данных мы сочли целесообразным разработать прибор, который по определённой компьютерной программе моделирует взрывную волну низкой интенсивности разной силы, в различных временных участках и временной последовательности. Этот прибор мы условно назвали «Пушка», и сейчас одно из предприятий военно-промышленного комплекса будет воплощать его в металле. Он создаёт не модель, а реальную ударную волну. Разница между моделью и ударной волной заключается в крутизне так называемого переднего фронта. У реальной волны крутизна переднего фронта практически перпендикулярна, а у модели имеет сильный наклон. Мы смогли решить этот вопрос, благодаря тому, что применили клапаны, которые открываются в течение 2 миллисекунд и так же быстро закрываются, осуществляя подачу воздуха под определённым давлением к крысам. При такой скорости работы воздушных клапанов создаётся перпендикулярный фронт давления ударной волны – как от боеприпаса.

За рубежом ударную волну в эксперименте создают следующим образом: в накопитель закачивают воздух, а внешнюю трубку закрывают резиновой заглушкой. Воздух из накопителя вырывается при разрыве резинки. Это очень приблизительная модель ударной волны, предназначенная только для одного эксперимента и не обеспечивающая серии «взрывов» в течение длительного времени. Наша «Пушка» получилась достаточно дорогой, но если проект профинансируют, то уже к осени этого года изобретение будет полностью готово.

На сегодняшний день у нас есть все методы оценки таких состояний, возникающих при гипергравитации, микрогравитации и ударной волне низкой интенсивности. В частности, это генетические методы оценки количества транскриптов каналов, методы оценки количества синтезируемого канального белка для одиночных каналов, электрофизиологические методы регистрации потенциалов и методы оценки суммарной активности механоуправляемых каналов. Мы можем также регистрировать ток, текущий через одиночный канал на фоне растяжения клетки.

Прототип найден

– На протяжении ряда лет вы работали одним из главных редакторов международного концерна Springer и шеф-редактором ежегодной книжной серии Mechanosensitivity, стали автором одного из самых известных учебников по физиологии. Как вы можете оценить состояние мировых разработок в области механоэлектрической обратной связи и место на этом поприще возглавляемого вами института?

– В научном мире принято обсуждать только опубликованные разработки. По моим данным, десятки лабораторий крупнейших зарубежных медицинских центров занимаются проблемой механоэлектрической обратной связи, в основе которой лежат механоуправляемые каналы клеток. На сегодняшний день достаточно изучены молекулярная организация для большинства каналов, их проводимость, ряд других параметров.

Что касается нашего места в мировых разработках этого направления, то хочется отметить, что доказательство механоэлектрической обратной связи, её клеточные, канальные и молекулярные механизмы принадлежит нам и детально опубликовано в мировых изданиях ещё в 1998-2003 гг. Именно после наших работ начался мировой «бум» в этом направлении как самом перспективном на том этапе. О дне сегодняшнем достаточно сказать, что работы Института физиологии РНИМУ им. Н.И.Пирогова по гипергравитации и микрогравитации выложили на сайт американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Замечу, что наши исследования не финансировались этой влиятельной организацией. Впрочем, они также не финансировались сходной и не менее влиятельной организацией в нашей стране.

Мы стали первыми, кому пришла идея связать действие гравитации на организм человека непосредственно со всем пулом механоуправляемых каналов, реагирующих не только на гравитацию. В этих исследованиях мы заметно ушли вперёд на мировом уровне, а при должном финансировании продвинемся ещё дальше. Это как раз именно то необходимое опережающее научно-техническое развитие, которое обеспечит конкурентоспособность страны и о котором сегодня все говорят.

В последние десятилетия заметно шагнула вперёд аритмологическая хирургия. Сейчас специалисты высочайшего уровня находят в сердце мельчайшие очаги на уровне 1-2-3 клеток и с помощью лазерного или иного воздействия уничтожают их, устраняя патологическую активность. В нашем случае речь идёт о процессах, затрагивающих одновременно все кардиомиоциты и фибробласты сердца, и от которых невозможно избавиться хирургически.

В далёкой перспективе регулировать эти процессы можно с помощью генной инженерии, снизив или увеличив экспрессию генов определённых каналов. В близкой перспективе – создать лекарственные препараты, которые устраняют негативные электрофизиологические проявления в сердце за счёт селективного блокирования или, наоборот, активации механоуправляемых каналов.

Мы изучили работу этих каналов, их регуляцию и нашли мишень, на которую могут действовать те или иные соединения. Таким образом, можно выходить на создание прототипа веществ, которые при перегрузках будут блокировать повышенную активность каналов, предотвращая возникновение аритмии, или активировать сниженную активность каналов при невесомости.

Многие учёные во всём мире потратили десятилетия на поиски таких соединений, а повезло нам. Мы нашли прототип будущего препарата – оксид азота.

Регуляция каналов идёт в двух направлениях. Первое – через специфический фермент, который активирует в клетке работу вторичных мессенджеров (посредников), это фермент – растворимая гуанилатциклаза. Через неё оксид азота (NO) активирует внутриклеточные пути, а продукты этих путей регулируют механо-управляемые каналы. Второе – мы показали, что оксид азота может напрямую регулировать работу механоуправляемых каналов за счёт нитрозилирования белков канала. Это открывает большие перспективы в подавлении или активации механоуправляемых каналов.

Думаю, что в недалёком будущем мы совместно с фармхимиками сможем синтезировать препараты, которые, в частности, будут предотвращать отстранение лётчиков от полётов в связи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, и при применении которых вернувшиеся на Землю космонавты не будут испытывать последствий невесомости.

‹ Самое лучшее – для победителей. Краснодарский госпиталь для ветеранов войн динамично развивается в преддверии 80-летия ПобедыВверх

Отредактировано mikhvlad (13.05.2025 15:37)

Поделиться55126.07.2025 11:04

Ну что, братцы кролики, допрыгались.

Копали копали, да не в том направление.

Многие ждали умного дядю типа нашего ГУФ Викторовича, который укажет правильное направление.

Он конечно показал и большое ему спасибо, но не единым его методом обеспечено к сожалению здоровье и радость в жизни.

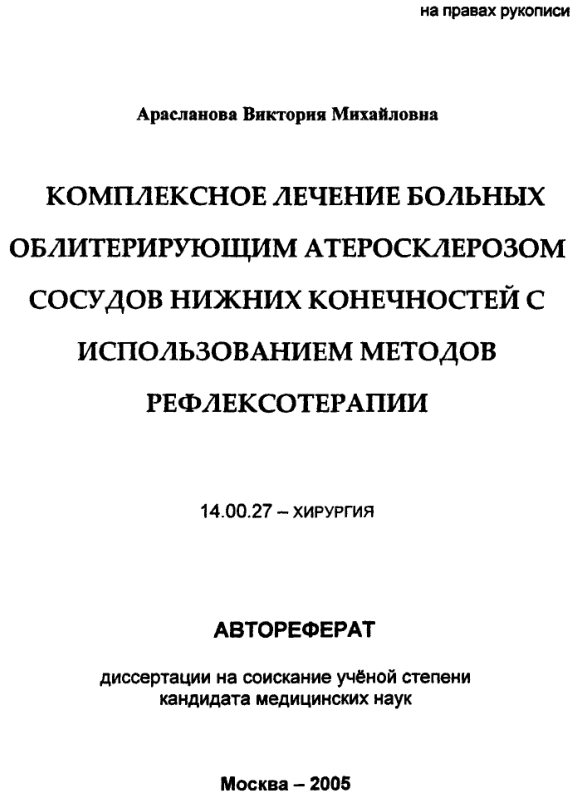

Есть правильное направление лечения особо проблемных заболеваний.

Всё как привычно нам по нашему Леднёву, но не током.

Вот тут всё описано, на конкретном особо проблемном заболевание, что лучше всего для терапии.

Если тут это лучшее, то с другими проблемами тем более.

Так что ищите данную рукопись, изучайте, делайте свои выводы.

Результаты применения там отличные по сравнению с традиционным лечением.

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться55226.07.2025 11:22

Автореферат на соискание степени? ..  .. Я вас умоляю!..

.. Я вас умоляю!..

но не единым его методом

У ГУФа Викторовича нет метода

- Подпись автора

Поделиться55326.07.2025 11:28

У ГУФа Викторовича нет метода

Вами разработан, проверен прибор, он ведь на базе ваших знаний, метод применения и т.д..

Автореферат на соискание степени?

Там много людей обследовано до и после терапии, сравнили результаты и т.д.

Сделан вывод, каким методом воздействия получаются лучшие результаты.

Вроде сама тема уже есть на форуме, нужно долго и упорно искать.

Как найду, продолжу там.

Для применения денег купить в переделах до 150 рублей.

Если кому что интересно пишите в личку, отвечу что и как.

Отредактировано Олег Викторович (26.07.2025 11:30)

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться55426.07.2025 11:37

Викторович написал(а):У ГУФа Викторовича нет метода

Вами разработан, проверен прибор, он ведь на базе ваших знаний, метод применения и т.д..

Мною, сотоварищи, разработана ТЕХНОЛОГИЯ. А метод её применения: включить вилку в розетку.

Говорить о "методе применения", в отношении средств бытовой экологии, всёравно что рекомендовать как пользоваться дверьми, окнами и радиатором центрального отопления.

- Подпись автора

Поделиться55526.07.2025 11:39

Там много людей обследовано до и после терапии, сравнили результаты и т.д.

Сделан вывод, каким методом воздействия получаются лучшие результаты.

Там много людей подписались, по указанию руководителя, на одну задачу: оформить автореферат на соискание.

- Подпись автора

Поделиться55626.07.2025 12:03

У меня лучший друг умер от этого атеросклероза артерий нижних конечностей.

Начальник штаба на пенсии тоже от этого умер.

Болячка приводит к жутким последствиям и вот стало доступно и простым людям лечить такое.

Там проверили чем лучше всего проводить терапию.

Что тут такого и точки показали на которые воздействовать.

У вас всё [пренебрежительное описание] и всё не так как надо, покажите как надо.

Ваша химера для точек полная ерунда.

А тут результаты по точкам, а не по зонам.

Отредактировано Олег Викторович (26.07.2025 12:05)

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться55726.07.2025 12:17

Там проверили чем лучше всего проводить терапию.

Там отобрали случаи, которые можно трактовать как успешные.

- Подпись автора

Поделиться55826.07.2025 13:07

Там отобрали случаи, которые можно трактовать как успешные.

И что делать?

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться55926.07.2025 13:36

И что делать?

А ничего не делать. Даже рандомизированная клиника из специализированных изданий, в половине случаев - натянутая на глобу сова. А уж рефераты на соискание...

- Подпись автора

Поделиться56026.07.2025 17:49

А ничего не делать. Даже рандомизированная клиника из специализированных изданий, в половине случаев - натянутая на глобу сова. А уж рефераты на соискание...

Ну если все вокруг сволочи, даже в науке все лажа, где гарантия что и Ваша инфо по свойсвам Вашего прибора не из той же серии.

Поделиться56126.07.2025 17:59

Ну если все вокруг сволочи, даже в науке все лажа, где гарантия что и Ваша инфо по свойсвам Вашего прибора не из той же серии.

Во первых, я никому и ничего не гарантировал.

А во вторых, наука бывает разной: есть та, которая исследует и создаёт, а есть и другая, которая алчет титлы и звания, которая не допускает, чтобы о тех, кто исследует и создаёт, узнавали иначе, чем как о самых чахлых соавторах официозной науки.

- Подпись автора

Поделиться56226.07.2025 18:37

Какое оно своё? Ещё одна реинкарнация грёз имедисовых

А про ИМЕДИС уже всё сказано.

ГУФ Викторович, да вам хоть, что покажи, расскажи, всё будет фуфлом и разным хламом.

А для меня всякая такая ерунда и хлам радует.

Хоть чем то занят в познаниях.

Отредактировано Олег Викторович (26.07.2025 20:35)

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться56326.07.2025 19:49

А во вторых, наука бывает разной: есть та, которая исследует и создаёт, а есть и другая, которая алчет титлы и звания, которая не допускает, чтобы о тех, кто исследует и создаёт, узнавали иначе, чем как о самых чахлых соавторах официозной науки.

Так есть ещё советские разработки, которые будут актуальные всегда.

К примеру разработка Аксон 02.

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться56426.07.2025 19:56

ГУФ Викторович, да вам хоть, что покажи, расскажи, всё будет фуфлом и разным хламом.

Потому что я это всё прошёл и отправил туда, где ему и место.

Так есть ещё советские разработки, которые будут актуальные всегда.

К примеру разработка Аксон 02.

Якобы обычаи советской науки были иными

гвардии аксон

ночью безоружен

словно в долгий плен

ступит на порог

но гвардии аксон

здесь никому не нужен

как белая сирень

под каблуком сапог

- Подпись автора

Поделиться56526.07.2025 20:05

Потому что я это всё прошёл и отправил туда, где ему и место.

Может вы себя переоценили и не там копали ?

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться56628.07.2025 09:50

Тут на форуме прикольно почитать глобалистов, может для начала всякий хлам спаять.

Вот этот хлам мне лично очень помогает, лечит практически всё.

Естественно лечит природа, приборы только помощники.

И такого хлама у меня просто куча.

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться56828.07.2025 19:43

Это не мои катушки, а по схеме репринтера, включаю в цепь подбора трав.

То всё ерунда по сравнению вот с этой волшебной коробочкой.

Она у меня самая любимая.

Отредактировано Олег Викторович (28.07.2025 19:59)

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться56929.07.2025 08:10

Как в том фильме у вас пропал дух авантюризма и т.д.

Что вы все такие серьёзные, скучные и умные, расслабьтесь, тут вы не на работе.

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Поделиться57029.07.2025 14:34

ВАГУФ Викторович, будет время, желание посмотрите пожалуйста эту тему.

Хочется узнать ваше мнение по поводу положительного лечения.

Там особая схема не как обычная для поиска, терапии.

Одобряете или как на ваш взгляд, что все коробочки с электродами ерунда.

Проект прибора для поиска БАТ

Проект прибора для поиска БАТ

Проект прибора для поиска БАТ

111 04.03.2017 11:57

Вы бы еще написали сколько времени люди тратят на то, что

бы мазаться гелями и мазями. А еще люди ведь даже делают

операции это сколько же потраченного времени?

А моим прибором "на работе в обеденное время "человеку

вылечил боль в суставе за 3 сеанса по часу. А ему

предлагали делать операцию.

Как вы думаете, что лучше? бессмысленным прибором за 3

часа снять боль в суставе или делать операцию на суставе?

Проект прибора для поиска БАТ

130

Я не врач. И картинки в атласе Леднева для меня по

большей мере сложны и непонятны "мягко выражаясь". Я в

них ничего не понимаю. И большинство людей таких же.

Прибор я делал для себя. Главное было простота

конструкции результативность и невозможность себе

навредить неумелым пользованием (для этого ограничил

максимальный ток на уровне 10 мкА.).

После работы "в наклонку" я не мог разогнуться. Массаж мне

помогал только пока я делал массаж. Даже ездил в Тайланд

"на массаж слепых". Прибором я протыкал не конкретные

БАТ у себя, а всю больную область. Я понятия не имел куда

я попал. После первого сеанса 2 часа у меня боль

уменьшилась. Провел еще 2 сеанса по 15 минут. И боль

прошла полностью. И что самое интересное она не

возвращалась больше 6 месяцев. По прошествии 6 мес. боль

проходила от 1 сеанса длительностью около 30 минут.

- Подпись автора

Будьте здоровы и счастливы.

Похожие темы

| Флудилка-4 | Всякая всячина | 23.10.2024 |

| Флудилка для новичков | Подфорум для новичков | 19.01.2026 |

| Флудилка-2 | Всякая всячина | 28.09.2022 |

| Флудилка-3 | Всякая всячина | 01.03.2022 |

| Флудилка | Контейнер | 22.04.2013 |

. Олега Викторовича

. Олега Викторовича