8. Клетка и энергия

Когда знакомишься с фундаментальными трудами человечества, нередко ловишь себя на мысли, что с развитием науки вопросов становится больше, чем ответов. В 80-х и 90-х годах молекулярная биология и генетика расширили представление о клетках и клеточном взаимодействии. Был выделен целый класс клеточных факторов, которые регулируют межклеточное взаимодействие. Это имеет важное значение для понимания функционирования многоклеточного человеческого организма и особенно клеток иммунной системы. Но с каждым годом биологи открывают все больше подобных межклеточных факторов и все трудней воссоздать картину целостного организма. Таким образом, вопросов возникает больше, чем появляется ответов.

Неисчерпаемость человеческого организма и ограниченные возможности его изучения приводят к выводу о необходимости ближайших и последующих приоритетов исследований. Таким приоритетом на сегодняшний день является энергетика клеток живого человеческого организма. Недостаточные знания об энергопроизводстве и об энергообмене клеток в организме становятся препятствием для серьезных научных исследований.

Клетка является основной структурной единицей организма: все органы и ткани состоят из клеток. Трудно рассчитывать на успех лекарственных средств или немедикаментозных методов, если они разрабатываются без достаточных знаний об энергетике клеток и межклеточном энергетическом взаимодействии. Можно привести достаточно примеров, когда широко используемые и рекомендуемые средства наносят вред здоровью.

Господствующим в здравоохранении является субстанционный подход. Субстанция — вещество. Логика врачевания предельно простая: обеспечить организм необходимыми веществами (вода, пища, витамины, микроэлементы, а при необходимости лекарства) и вывести из организма продукты обмена (экскременты, избыточные жиры, соли, токсины и т. д.). Экспансия лекар-ственных средств продолжает торжествовать. Новые поколения людей во многих странах становятся добровольными участниками широкомасштабного эксперимента. Индустрия лекарств требует новых больных. Тем не менее, здоровых людей становится все меньше и меньше.

У создателя популярного справочника по лекарственным средствам как-то спросили о том, сколько лекарств ему лично пришлось опробовать. Ни одного — был ответ. По-видимому, этот умный человек имел блестящие знания о биохимии клетки и умел с пользой применять эти знания в жизни.

Представьте себе миниатюрную частичку живой материи, в форме эллипсоида, диска, шара, примерно 8-15 микрон (мкм) в поперечнике, одновременно являющуюся сложнейшей саморегулирующейся системой. Обычную живую клетку называют дифференцированной, как бы подчеркивая, что множество элементов, входящих в ее состав, четко разделены относительно друг друга. Понятие «недифференцированная клетка», как правило, принадлежит видоизмененной, например, раковой клетке. Дифференцированные клетки отличаются не только строением, внутренним обменом, но и специализацией, например, почечные, печеночные, сердечные клетки.

В общем случае клетка состоит из трех компонентов: клеточной оболочки, цитоплазмы, ядра. В состав клеточной оболочки, как правило, входит трех-, четырехслойная мембрана и наружная оболочка. Два слоя мембраны состоят из липидов (жиров), основную часть которых составляют ненасыщенные жиры — фосфолипиды. Мембрана клетки имеет весьма сложное строение и многообразные функции. Разность потенциалов по обе стороны мембраны может составлять несколько сотен милливольт. Наружная поверхность мембраны содержит отрицательный электрический заряд.

Как правило, клетка имеет одно ядро. Хотя есть клетки, у которых два ядра и более. Функция ядра заключается в хранении и передаче наследственной информации, например, при делении клетки, а также в управлении всеми физиологическими процессами в клетке. В ядре содержатся молекулы ДНК, несущие генетический код клетки. Ядро заключено в двухслойную мембрану.

Цитоплазма составляет основную массу клетки и представляет собой клеточную жидкость с расположенными в ней органеллами и включениями. Органеллы — постоянные компоненты цитоплазмы, выполняющие специфические важные функции. Из них нас больше всего интересуют митохондрии, которые иногда называют электростанциями клетки. Каждая митохондрия имеет две мембранные системы: наружную и внутреннюю. Наружная мембрана гладкая, в ней поровну представлены липиды и белки. Внутренняя мембрана принадлежит к наиболее сложным типам мембранных систем человеческого организма. В ней множество складок, называемых гребешками (кристами), за счет которых мембранная поверхность существенно увеличивается. Можно представить эту мембрану в виде множества грибовидных выростов, направленных во внутреннее пространство митохондрии. На одну митохондрию приходится 10 в 4-10 в 5 степени таких выростов.

Кроме того, во внутренней митохондриальной мембране присутствует еще 50-60 ферментов, общее число молекул разных типов достигает 80. Все это необходимо для химического окисления и энергетического обмена. Среди физических свойств этой мембраны следует отметить высокое электрическое сопротивление, что характерно для так называемых сопрягающих мембран, способных аккумулировать энергию подобно хорошему конденсатору. Разность потенциалов но обе стороны внутренней митохондриальной мембраны составляет около 200-250 мВ.

Можно представить, насколько сложна клетка, если, например, печеночная клетка гепатоцид содержит около 2000 митохондрий. Но ведь в клетке множество и других органелл, сотни ферментов, гормонов и других сложных веществ. Каждая органелла имеет свой набор веществ, в ней осуществляются определенные физические, химические и биохимические процессы. В таком же динамическом состоянии находятся вещества в цитоплазматическом пространстве, они беспрерывно обмениваются с органеллами и с внешним окружением клетки через ее мембрану.

И прошу прощения у Читателя — неспециалиста за технические детали, но ни представления о клетке полезно знать каждому человеку, желающему быть здоровым. Мы должны восхищаться этим чудом природы и одновременно учитывать слабые стороны клетки, когда занимаемся лечением. Мне доводилось наблюдать, когда обычный анальгин приводил к отекам тканей у молодого здорового человека. Поражает, как не задумываясь, с какой легкоcтью иные глотают таблетки!

Представления о сложности клеточного функционирования будут не полными, если мы не расскажем об энергетике клеток. Энергия в клетке тратится на выполнение различной работы: механическую — движение жидкости, движение органелл; химическую — синтез сложных органических веществ; электрическую -создание разности электрических потенциалов на плазматических мембранах; осмотическую — транспорт веществ внутрь клетки и обратно.Не ставя перед собой задачу перечислить все процессы, ограничимся известным утверждением: без достаточного обеспечения энергией не может быть достигнуто полноценное функционирование клетки.

Откуда клетка получает необходимую ей энергию? Согласно научным теориям химическая энергия питательных веществ (углеводов, жиров, белков) превращается в энергию макроэргических (содержащих много энергии) связей аденозинтрифосфата (АТФ). Эти процессы осуществляются в митохондриях клеток преимущественно в цикле трикарбоновых кислот (цикл Кребса) и при окислительном фосфорилировании. Запасенная в АТФ энергия легко освобождается при разрыве макроэргических связей, в результате обеспечиваются энергозатраты в организме.

Однако эти представления не позволяют дать объективную оценку количественных и качественных характеристик энергообеспечения и энергообмена в тканях, а также состояния энергетики клеток и межклеточного взаимодействия. Следует обратить внимание на важнейший вопрос (Г. Н. Петракович), на который не может ответить традиционная теория: за счет каких факторов осуществляется межклеточное взаимодействие? Ведь АТФ образуется и расходуется, выделяя энергию, внутри митохондрии.

Между тем, имеется достаточно оснований сомневаться в благополучии энергообеспечения органов, тканей, клеток. Можно даже прямо утверждать, что человек в этом отношении весьма не совершенен. Об этом свидетельствует усталость, которую ежедневно многие испытывают, и которая начинает досаждать человеку с детского возраста.

Проведенные расчеты показывают, что если бы энергия в человеческом организме производилась за счет указанных процессов (цикл Кребса и окислительное фосфорилирование), то при малой нагрузке энергетический дефицит составлял бы 30-50%, а при большой нагрузке — более 90%. Это подтверждают исследования американских ученых, которые пришли к выводу о недостаточном функционировании митохондрий в плане обеспечения человека энергией.

Вопросы об энергетике клеток и тканей возможно еще долго оставались бы на обочине дороги, по которой медленно движется теоретическая и практическая медицина, если бы не произошли два события. Речь идет о Новой гипотезе дыхания и открытии эндогенного дыхания.

9. Новая гипотеза о дыхании

В 1992 году в журнале «Русская мысль» № 2 появилась статья Г. Н. Петраковича «Свободные радикалы против аксиом. Новая гипотеза о дыхании».

Автор статьи, московский врач-хирург и талантливый ученый, излагает совершенно новые представления о казалось бы всем известном дыхании и связанными с ним обменными процессами в организме.

Что же нового увидел Г. Н. Петракович в нашем «очень изученном» организме? Ответ на этот вопрос может быть коротко сформулирован в трех положениях:

• клетки обеспечивают свои потребности в энергии и кислороде за счет реакции свободно-радикального окисления ненасыщенных жирных кислот их мембран;

• побуждение клеток к указанной реакции и, следовательно, к активной работе осуществляют эритроциты крови за счет передачи им электронного возбуждения;

• электронное возбуждение эритроцитов крови осуществляется в ка-пиллярах альвеол за счет энергии реакции углеводородов тканей с кислородом воздуха, которая протекает по механизму горения.

Первое положение буквально переворачивает наши обычные представления. Кислород не доставляется клетке кровью, а вырабатывается в ней. Аденозинтрифосфат (АТФ) и процессы, его обеспечивающие, отодвигаются на второй план. И все это благодаря протекающим в клетках процессам неферментативного свободнорадикального окисления ненасыщенных жирных кислот, являющихся главной составной частью мембран клеток. Выходит, наука просмотрела и по достоинству не оценила роль этого феномена в организме. Между тем, биохимикам свободно-радикальное окисление липидов (жиров) мембран клеток известно давно. Однако оно представляется в обмене в основном как сопутствующий, в определенной мере повреждающий процесс, интенсивность которого должна ограничиваться. Имеются и другие взгляды на роль свободно-радикального окисления.

Ученые утверждают, что процесс свободно-радикального окисления в тканях живых организмов осуществляется непрерывно во всех молекулярных структурах за счет действия естественного фона ионизирующей радиации, ультрафиолетовой компоненты солнечного излучения, некоторых химических компонентов пищевого рациона, озона воздуха.

Таким образом, свободно-радикальное окисление с той или иной интенсивностью постоянно осуществляется в тканях организма. Этому способствует наличие кислорода и металлов с переменной валентностью, прежде всего железа, меди, имеющихся в тканях.

Энергия свободно-радикального окисления выделяется в виде тепла и виде электронного возбуждения. В результате ряд продуктов свободно-радикального окисления - кислород, кетоны, альдегиды создаются с возбужденными электронными уровнями, т. е. готовы активно передавать энергию. К продуктам свободно-радикального окисления относится также всем известный этиловый спирт. Попутно следует заметить, что степень обеспечения этим продуктом организма находится в зависимости от интенсивности свободно-радикального окисления.

Таким образом, уровень свободно-радикального окисления липидов мембран клеток в нашем организме является суммой трех составляющих, вызываемых средой обитания, дыханием и приемом специальных продуктов питания.

Как вы уже догадались, что доля свободно-радикального окисления, вызываемого дыханием, как правило, имеет наибольшее значение (среди других), иначе человек не был бы столь зависим от дыхания.

Г. Н. Петракович показал, что основная роль в обеспечении энергообменных процессов принадлежит не АТФ, а тесно связанным с процессами свободно-радикального окисления сверхвысокочастотному электромагнитному полю и ионизирующему протонному излучению. Эти идеи он развил в работе «Биополе без тайн».

По Петраковичу, в каждой клетке (в митохондриях), в том числе в эритроците (в гемоглобине), имеется около 400 миллионов субъединиц, объединяющих 4 атома железа с переменной валентностью Fe 2+ = Fe 3+. Эти стабильные структуры или, как их называет Г. Н. Петракович, «электромагнитики», присущие только живой природе, принимают непосредственное участие в свободно-радикальном окислении.

Электронные «перескоки» между двух- и трехвалентными атомами железа создают сверхвысокочастотное электромагнитное поле митохондрии, клетки, являющееся источником энергозатратных и энергообменных процессов. Вот как описывается автором этот процесс: «Итак, цепи постоянного тока — «цепи переноса электронов» — в митохондрии нет. Что тогда есть?

А есть стремительное, с огромной скоростью, равной скорости смены валентности в атоме железа, входящего в состав электромагнитика, передвижение — «перескок» выхваченного из субстрата ненасыщенной жирной кислоты электрона и «собственного» в пределах одного и того же электромагнитика. Каждое такое перемещение электрона порождает электрический ток с образованием вокруг него по законам физики электромагнитного поля. Направление движения электронов в таком электромагнитике непредсказуемо, поэтому они могут порождать своими перемещениями только переменный вихревой электрический ток и, соответственно, переменное высокочастотное вихревое электромагнитное поле.

Феномен протонов (положительно заряженных атомов водорода), вылетающих из митохондрий в пространство клетки, биохимикам известен давно. Однако, ученые не находили адекватного места этим частицам в обменных процессах. По Петраковичу, протоны наряду с электронами являются для клеток важнейшими энергонесущими и энергопередающими частицами.

«Таким образом, речь идет о принципиально новом, никем ранее не представленном взгляде на получение и передачу энергии в живой клетке — речь идет об ионизирующем протонном излучении в живой клетке, как способе передачи энергии биологического окисления из митохондрии в цитоплазму.».

Второе и третье положения раскрывают тайну конвейера жизни, т. е. за счет каких процессов обеспечивается побуждение к активной работе клеток органов и тканей. Этот конвейер включает в себя: дыхание-горение, электронное возбуждение эритроцитов крови, наработку эритроцитами энергетического потенциала в период их движения по кровеносным сосудам, сброс эритроцитами электронного возбуждения клетке-мишени.

В легких осуществляется переход кислорода в кровь. Здесь углеводороды тканей взаимодействуют с кислородом воздуха в химической реакции, протекающей по механизму горения. При горении, особенно при горении в виде вспышки, мгновенно рождающей огромное количество электронов, происходит электромагнитное возбуждение, энергии которого вполне достаточно для возбуждения свободно-радикального окисления ненасыщенных жирных кислот мембран эритроцитов.

Г.Н. Петракович поставил вопрос о принципиально новой концепции энергопроизводства, энергообмена и клеточного взаимодействия в живых организмах. Его открытие определило важнейшее направление в исследовании живой материи и имеет самые интересные перспективы.

Однако мы не знаем количественные и качественные параметры работы клеток при энергообеспечении организма. При свободно-радикальном окислении высвобождается значительно больше энергии (около 100 ккал/моль), чем при биохимических процессах с использованием АТФ (6-12 ккал/моль). Куда же исчезает энергия? Или почему все же человеку не хватает энергии?

Новая концепция дыхания и клеточного энергообеспечения- получила свое понимание и развитие после открытия эндогенного дыхания.

Итак, есть внешнее дыхание, которым пользуются все люди, и есть эндогенное дыхание, которым начали пользоваться отдельные люди. Чтобы разобраться в каждом дыхании, нужно рассмотреть работу клеток, начиная от альвеол легких, где осуществляется электронная зарядка отработанной крови, до самой дальней клетки — мишени, которая ожидает свою порцию живительной «электронной» энергии. Но, прежде чем отправиться в путешествие, предлагаем ознакомиться с главным действующим лицом процессов энергопроизводства и энергообмена в организме — эритроцитом.

Эритроцит — наиважнейшая клетка крови и организма: «Скажи мне, какие у тебя эритроциты, и я скажу тебе, кто ты». Пожалуй, в такой интерпретации больше смысла, чем в известной поговорке. Специалисты на основании информации об эритроцитах могут получить больше сведений, чем с помощью известных диагностических средств и методов.

Эритроциты — одни из самых многочисленных клеток организма. Из общего количества клеток (около 2 х 10^14) примерно 2,5 х 10^13 приходится на эритроциты. Это неудивительно. Ведь эритроциты должны обеспечить безостановочное инициирование к работе всех клеток органов и тканей. Благодаря эритроцитам осуществляются обмен веществ, вывод из организма углекислого газа, продуктов обмена, а также другие функции.

По форме обычно эритроцит представляет двояковогнутый диск-дискоцит, диаметром 7-8 мкм, наибольшая толщина — 2,4 мкм, минимальная — 1 мкм. Сухое вещество эритроцита содержит около 95% гемоглобина, и только 5% приходится на долю других веществ.

Средняя продолжительность жизни эритроцита составляет 120 дней. Клеточная мембрана эритроцита четырехслойная, средние два слоя состоят из липидов, которые содержат белковые включения в виде плавающих глобулярных тел. Наружные слои белковой природы.

Эритроциты обладают достаточной гибкостью и эластичностью, что легко позволяет им проходить через сосуды, имеющие меньший диаметр.

Эритроциты, как и другие клетки, имеют отрицательные поверхностные заряды. Среди других клеток крови (лейкоцитов, тромбоцитов) эритроциты обладают самым большим поверхностным зарядом. Известно, что частицы, имеющие одинаковые заряды, отталкиваются. Поэтому, благодаря эритроцитам, составляющим главную массу форменных элементов крови, обеспечивается практически безвязкостное, подобно шарикам ртути, движение крови по сосудам.

Перед ознакомлением с механизмом энергообмена хочу привлечь внимание к мощности и надежности организменного энергетического конвейера. У человека с массой 70 кг в состоянии покоя каждую минуту совершают круговорот около 3 кг эритроцитов. И этот процесс никогда не останавливается.

Итак, чтобы приблизиться к истине, мы предлагаем всем совершить еще два путешествия: одно при внешнем, другое при эндогенном дыхании. Однако для ясности цели необходимо определиться в акцентах. Итак, внешнее дыхание ведет к старению и деградации тканей, а эндогенное дыхание вызывает противоположные эффекты. Между дыханием и клетками тканей существует одна среда — кровь в лице эритроцитов, которые несут энергию. Нетрудно догадаться, что при внешнем дыхании эритроциты вызывают процессы, при-водящие к повреждению и деградации тканей, а при эндогенном дыхании эритроциты производят противоположный эффект. Значит, существует два противоположных варианта возбуждения эритроцитов в легких. Вот с этим мы и должны разобраться в путешествиях. Важно усвоить, сколько эритроцитов получают в легких энергетическое возбуждение и каков характер этого возбуждения.

Заранее должны оговориться, что полученные длительными исследованиями новые знания о дыхании приводят к необходимости ввести некоторые коррективы в механизм производства и обмена энергии гипотезы Петраковича. Это учтено в излагаемой далее теории эндогенного дыхания.

10. Эритроциты разрушают сосуды

Представления о новой технологии станут предметными, если заглянуть в легочную альвеолу и капилляры, которые сетью покрывают ее наружную поверхность. Именно здесь, согласно традиционным представлениям, осуществляется газообмен между кровью и легкими. Именно здесь, как еще сегодня учат, кровь получает кислород, чтобы принести его жаждущим клеткам тканей. Но Г. Н. Петракович показал, что все не так. И сегодня имеются десятки доказательств его правоты.

Свернутый текст

[url=http://imageban.ru] [/URL

[/URL

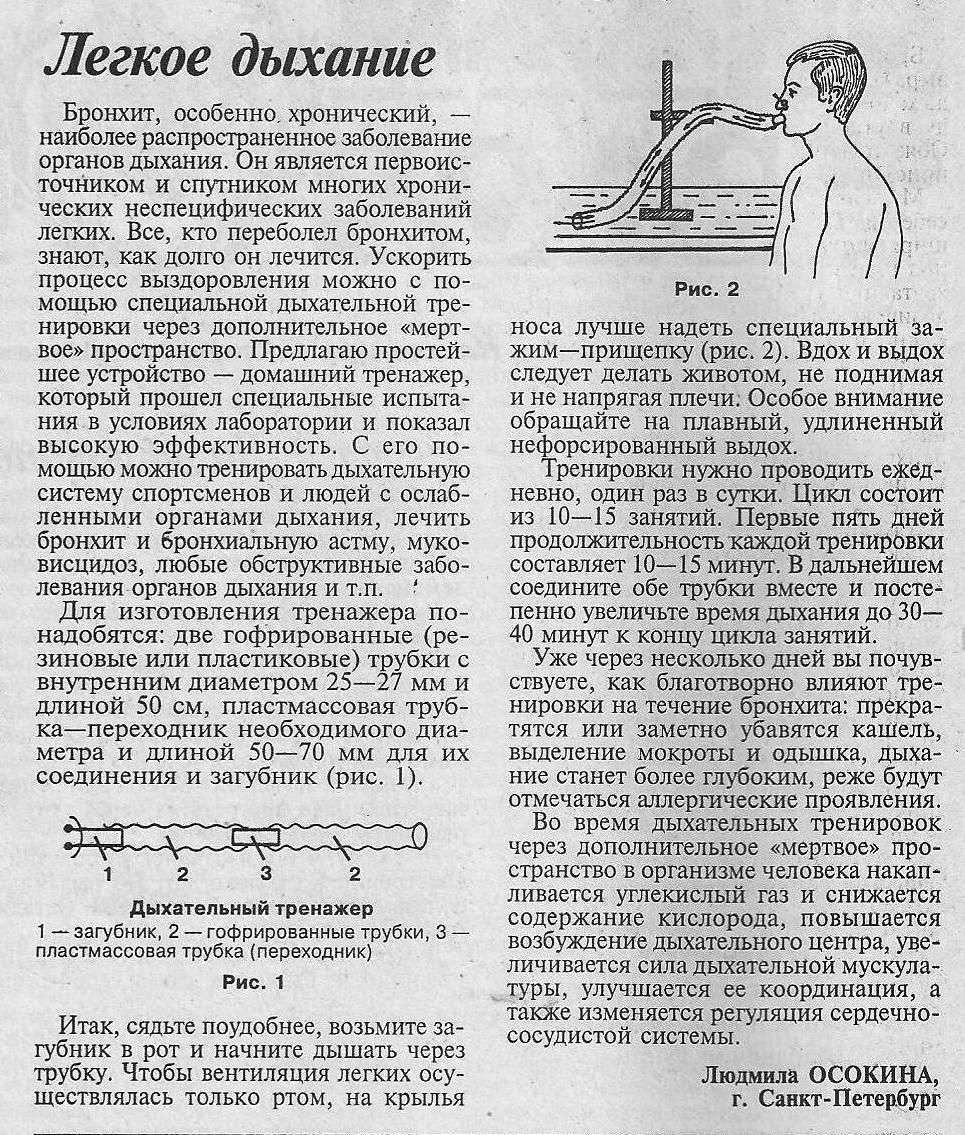

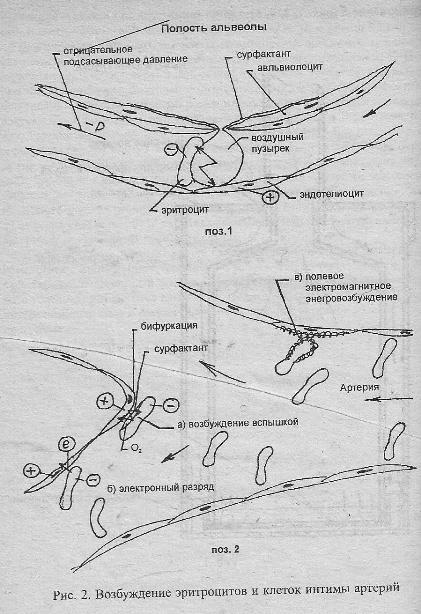

На рисунке 2 поз. 1 показана полость альвеолы (поперечник около 260 микрон), внутренняя поверхность которой образована альвеолярными клетками — альвеолоцитами. Поверх альвеолоцитов альвеола выстилается тончайшей жировой пленкой — сурфактантом. Имеющий общую с альвеолой стенку легочный капилляр образован активными клетками — эндотелиоцитами.

Что же происходит в капилляре при обычном дыхании? В капилляр, в узкую щель между альвеолоцитами внедряется воздушный пузырек в сурфактантной оболочке. Внедрение обеспечивается за счет подсасывающего эффекта левого предсердия. Можно сказать, что такое подсасывание имеет массовый характер. И еще раз можно поразиться гениальности творца. Достаточная плотность в крови эритроцитов и высокая эластичность капилляров обеспечивают плотный контакт сурфактантной пленки пузырька с поверхностью эритроцита и эндотелиоцитами. Поверхность эритроцита имеет огром¬ный по сравнению с эндотелиоцитом отрицательный электронный потенциал. Возникающий между клетками разряд мгновенно сжигает сурфактантную пленку. В качестве окислителя используется кислород, находящийся в воздушном пузырьке. Но энергию электронного разряда также получают и эндотелиоциты и сурфактант, а от него как по проводам и альвеолоциты. Этот фактор имеет важнейшее значение, поскольку в альвеолы поступает венозная (98-99%), выжатая в энергетическом смысле кровь. Энергию вспыш¬ки прежде всего получает эритроцит, но часть ее также получают клеточные структуры на границе горения.

Обратите внимание на размер воздушного пузырька. Не кажется ли он Вам большим? Вспомните забавы детства. Как быстро проваливается в рот и заполняет всю его полость резиновый пузырь? То же создается в капилляре, когда возникает присасывающее давление. При вспышке выделяется не только тепло, но и выбрасываются электроны. Таким образом эритроцит получает мощное электронное возбуждение по всей поверхности диска, прилегаемой к пузырьку. Почти половина мембраны эритроцита охвачена интенсивным процессом свободно-радикального окисления ненасыщенных жирных кислот. Эритроцит быстро нарабатывает электронный заряд и кислород, который накапливается под сурфактантной оболочкой. Возбуждение, инициированное вспышкой, в дальнейшем будет называться «горячим», как и эритроцит, имеющий или продуцирующий такое возбуждение. Через несколько секунд эритроцит достигает сердца, артерий. потенциал клетки приближается к максимуму, и она готова к мощному сбросу энергии. А разумность «Природы»? Может быть, целесообразность как раз в неразумности.

Главным фактором разумности поведения эритроцита в кровеносном русле является величина отрицательного поверхностного заряда. Он отталкивается от таких же энергетических эритроцитов — соседей, от активно работающих клеток эндотелия сосудов и тяготеет к неактивным, т. е. низкоэнергетическим неработающим клеткам, имеющим минимальный поверхностный заряд. А теперь представьте себе кровь, которая толчками захватывается предсердием, желудочком сердца и так же энергично выбрасывается в аорту. Скорость здесь достигает 2 м/сек! Уже в области аорты многие эритроциты созрели для передачи энергии. Повороты, сужение, деление артерии, большая скорость крови, эритроцитам тесно в потоке, ведь они занимают 35-40% от объема крови — столкновения со стенками и между собой неизбежны. Сегодня имеется множество фактов, позволяющих утверждать, что наиболее интенсивно «горячие» эритроциты осуществляют энергетическое возбуждение клеток (вспышкой) в сердце (его полостях и коронарных сосудах), в аорте, крупных артериях, прежде всего несущих кровь головному мозгу, почкам, нижним конечностям, кишечнику. Чем ближе к сердцу расположена артерия, чем больше ее сечение и удельный кровоток, тем интенсивнее возбуждаются клетки сосудистой стенки. Это процесс «горячего» сброса энергии за счет вспышки сурфактанта эритроцита в его же собственном кислороде показан на рис. 2 поз. 2а. К сожалению, при внешнем дыхании процесс «горячего» инициирования мощного энерговозбуждения клеток носит массовый характер. И первично возбужденные эритроциты до капилляров многих органов и тканей, как правило, не доходят, а «отрабатывают» в артериях. В зону доступности первичных эритроцитов входит сердце, мозг и близлежащие от сердца ткани. Указанные зоны, как показывает практика, являются наиболее уязвимыми. Это подтверждает, что непосредственное воз¬действие «горячих» эритроцитов является опасным. Тем не менее, можно считать, что большинство «горячих» эритроцитов отрабатывает до входа в капиллярное русло. От аорты, диаметр которой составляет около 2 см, до капилляра, средний диаметр которого 7,5 мкм, существует множественный каскад артерий с понижающимися сечениями сосудов. Клетки эндотелия артерий в основном не испытывают энергетического дефицита. Независимо от этого энергонасыщенные эритроциты осуществляют их энерговозбуждение.

«Горячий» сброс энергии эндотелиоцитам сосудистой стенки приводит к высокой интенсивности свободно-радикального окисления липидов мембран клеток, включая и мембраны митохондрий. Доля последних в общем энергетическом балансе, реализуемом за счет свободнорадикального окисления, значительна. Эндотелиоциты за счет свободнорадикального окисления обеспечивают себя и расположенные по соседству клетки энергией, в свою очередь побуждая их к реакциям свободно-радикального окисления. Передача эндотелиоцитами энергии соседним клеткам повышает нагрузку на их мембранный комплекс.

Познакомившись с тем, как осуществляется энерговозбуждение эритроцитов в легких и как осуществляется «горячий» сброс энергии, мы не выяснили, в чем причина энергетического дефицита. Если мы знаем количество сжигаемого кислорода, размер пузырьков и количество функционирующих в кровеносном русле эритроцитов, то это не трудно определить. В состоянии покоя «горячее» возбуждение получает около 2-4 % эритроцитов, т. е. только один из 25-50. У ребенка первого месяца жизни энергетическое возбуждение практически получает каждый второй эритроцит.

Ну а 2-4%, много это или мало? Это означает, что каждый эндотелиоцит капиллярного русла получает энергетическое возбуждение через 0,3-0,5 минуты, т. е. в организме энерговозбуждается только 1-2% клеток и около 90% клеток практически не функционируют. Эритроциты основную часть энергии сбрасывают в артериях, а недостаток энергообеспечения клеток капилляров выражается в повышенном энергодефиците и недостаточном общем об¬мене тканей. Взрослого человека возможно бы устроил энергетический уровень, соответствующий месячному ребенку. Однако мы должны заявить, что при внешнем дыхании механизмы энергообеспечения организма и взрослого и новорожденного являются разрушительными. Это прежде всего относится к артериям. Клеткам их стенок много энергии не требуется. Но непрерывно осуществляемые процессы «горячего» возбуждения инициируют возобновление новых и новых процессов свободно-радикального окисления, создаю¬щих напряжение в обеспечении целостности мембранных структур. Целостность клетки интимы артерии может быть обеспечена, если будут непрерывно возобновляться расходуемые ненасыщенные жирные кислоты, и если интенсивность процесса свободно-радикального окисления ограничена определенным пределом. Но в реальной жизни такие условия часто не выпол-няются. Повреждение мембран и других структур клеток сосудистой стенки — один из универсальных патологических процессов, характерных для организмов с внешним дыханием. Пусковой механизм повреждения сосудистой стенки являлся тайной за семью печатями. Но эта тайна открылась, как только стала применяться теория эндогенного дыхания. На рис. 2 поз. 2а показано «горячее» энерговозбуждение эритроцитом эндотелиальной клетки артерии. Электрический разряд сжигает суфрактант эритроцита в его же кислороде. Мощное электронное облучение мембраны клетки вызывает интенсивное свободно-радикальное окисление ненасыщенных жирных кислот. И целостность сосудистой стенки зависит от частоты попадания в зону реакции «горячих» эритроцитов. Меньше всего таких эритроцитов в состоянии покоя. При стрессах и физических нагрузках количество «горячих» эритроцитов возрастает в 10-20 раз.

Выбранный нами пример не случаен. Ведь поражения сосудистой стенки наиболее выражены в аорте, крупных артериях и в местах бифуркации (деления) артерий. Ученые до сих пор ищут причину в гемодинамическом ударе. Но логика процесса и полученные экспериментальные данные доказывают реальность нового механизма первичного поражения сосудистой стенки.

Таким образом, легкие покидает около 2-4% энергопотенциальных «горячих» эритроцитов и 96-97% индифферентных, т. е. неспособных к энергетическому возбуждению клеток. При этом основная масса эритроцитов отдает энергию в артериях. За счет чего же обеспечивается энергетика клеток капиллярного русла? На пути от легких до капилляров тканей возникает множество условий для появления эритроцитов, способных передавать клеткам малые порции энергии. Как уже сказано, эритроциты движутся в плотном потоке и с довольно значительной скоростью. При касании стенок сосуда (см. рис. 2 поз. 26),когда заряд не достиг величины, позволяющей воспламенить сурфактант, эритроцит сбрасывает избыточный электронный заряд. После создания эритроцитом нового заряда за счет свободно-радикального окисления процесс может повториться. Несколько раз сбросив энергию в артериях, эритроцит также способен обеспечить «холодное» возбуждение клеток капилляра. В таком же положении могут оказаться эритроциты, которые в пути поделились энергией с индифферентным соседом. Но такую же роль могут выполнять эритроциты, которые получили десяток электронов при контакте с энергонасыщенным эритроцитом, например, при движении через сердце или в бурном потоке в аорте, артерии. Интересно, что получив небольшое электронное «вливание», эритроцит за счет свободно-радикального окисления собственных ненасыщенных жирных кислот способен неоднократно осуществить «холодное» энерговозбуждение клеток. «Холодное» инициирование имеет основное значение в обеспечении работы капиллярного русла.

На рис. 2 поз. 2 в показано полевое сверхвысокочастотное энерговозбуждение сосудистой клетки. Этот вид возбуждения наиболее значителен в зонах с высокой энергетической плотностью, например, в сердце, особенно в состоянии нагрузки. С переходом на эндогенное дыхание количество таких зон в организме резко возрастает.

Об атеросклеротических изменениях в интиме сосудов сегодня известно каждому человеку. Несмотря на многочисленные исследования процессов атеросклероза, многие стороны этого неприятного явления остаются неясными.

Традиционный вариант транспортировки кислорода тканям не разрешает конфликта между массой противоречивых фактов. Самое очевидное противоречие мы наблюдаем в кровеносном русле. Мощное атеросклеротическое повреждение аорты (практически у всех людей, начиная с детского возраста), снижающееся по мере сужения сосудов и почти прекращающееся в капиллярах. Если бы степень поражения сосудистой стенки была равномерной, включая и капилляры, то смерть в 15-20 лет могла бы стать обычной, а до 50 лет никто бы не доживал.

Теория эндогенного дыхания позволила увидеть реальный механизм энергетического механизма, который неотделим от практических наблюдений. Если в кровеносные сосуды поступают эритроциты, несущие мощное «горячее» возбуждение эндотелиоцитам, за счет неконтролируемых процессов свободно -радикального окисления там осуществляется повреждение интимы со всеми вытекающими последствиями. Это происходит в основном в артериях. При «холодном» возбуждении эндотелиоцитов повреждение интимы не происходит. Это относится преимущественно к капиллярам. Повреждение капилляров (случаи патологий и заболеваний в расчет не принимают¬ся) возможно в основном при повышенных нагрузках на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, стрессах.

Нам осталось познакомиться с тем, какое влияние оказывает дыхание на другие клетки крови.

Других клеток крови — лейкоцитов, тромбоцитов — на несколько порядков меньше, чем эритроцитов. При движении клеток в артериях возникает достаточно условий для энергетических контактов между ними. Роль донора остается за эритроцитом. Из нашей теории логически вытекает, что энергетика, состояние обменных процессов и функциональная активность лейкоцитов и тромбоцитов определяются прежде всего энергетическим состоянием эритроцитов. Чем больше в кровеносном русле находится энергетически активных эритроцитов, тем эффективнее функционируют остальные клетки. В проведенном эксперименте нами доказано, что активность клеток иммунной системы всецело зависит от энергетики эритроцитов.

А что же оказывает влияние на эритроциты? Помните первую формулу: «Скажи, какие у тебя эритроциты...»?

«Скажи, какое у тебя дыхание, и я скажу, кто ты» — вторая формула, пожалуй, сильней, чем первая.

Состояние и условия функционирования эритроцитов определяются дыханием. И при внешнем дыхании люди могут значительно отличаться кровью, и прежде всего эритроцитами. Исследователям, изучавшим хунзов и вилкабамба, нужно было бы просто посмотреть, какая у горцев кровь и какое у них дыхание, и более 70% вопросов было бы снято.

Вы уже видели, что эритроциты участвуют в главнейшей работе по обеспечению организма энергией. Но эта работа, как Вы убедились, одновременно разрушительна. Чуть меньше одного процента эритроцитов ежедневно заканчивает свое существование. В абсолютных цифрах получается около 2 х 10^11. Но это обычные, щадящие условия. Всякие перемены могут изменить эти показатели. Но лучше понимается разрушительность внешнего дыхания на примерах.

Пример первый, когда человек только еще начинает дышать. Данные об изменении эритроцитов у детей:

1-й день жизни — 6 ООО ООО в 1 мм3 крови;

1-й месяц жизни — 4 700 ООО в 1 мм3 крови;

6-й месяц жизни — 4 100 000 в 1 мм3 крови.

Как только ребенок перешел на внешнее дыхание, количество эритроци¬тов в крови быстро уменьшается, несмотря на интенсивно протекающие процессы кроветворения.

У ребенка, особенно в первые месяцы жизни, практически каждый эритроцит получает «горячее» возбуждение. Быстрое разрушение эритроцитов не компенсируется процессами кроветворения.

Пример второй, когда человек пытается много и интенсивно дышать.

По некоторым наблюдениям (В. Фарфель), после мощных и длительных физических нагрузок количество гемоглобина уменьшилось на 10%, эритроцитов — на 32%, восстановление картины крови наступает через 10-12 дней, а иногда через 20 дней.

За несколько дней была разрушена месячная норма от естественной убыли эритроцитов. Такие факты являются не единичными. Они проявляются как закономерность при длительных интенсивных тренировках у бегунов, лыжников и других спортсменов. Сегодня эти факты могут быть объяснены только разрушительностью внешнего дыхания по отношению к эритроцитам. По сравнению с покоем при работе с пульсом 160-180 уд. мин. потребление кислорода увеличивается в 25-30 раз, т. е. практически каждый эритроцит становится «горячим».

Перевод дыхания из разрушительного в животворное для каждой клетки нашего организма осуществляется с использованием технологии эндогенного дыхания.

11. Эндогенное Дыхание — новая ступень выживаемости человека

Эндогенное дыхание среди воздуходышащих является привилегией человека разумного. Может, со временем, селекционеры выведут животных с эндогенным дыханием. Преимущества несомненные. Но очевидно, что новая популяция людей эндогеннодышащих — это будущее планеты Земля. Да и название HOMO SAPIENS в будущем будет относиться преимущественно к эндогеннодышащим. Если человек осуществляет переход с 80-летней жизни на 120 150-летнюю жизнь, появляются новые возможности для развития человека как вида. Эволюция измеряется тысячами и миллионами лет. Но качественный скачок в обмене позволяет рассчитывать на новые эволюционные приобретения в более короткие сроки. Скачок, который сейчас происходит, как бы не предусмотрен. Человек возвращается к рудиментарному обмену, которого лишились в далеком прошлом его предшественники — прародители.Важнейшее приобретение — разум достался человеку не даром. По-видимому, водная стихия ограничивает биологический процесс. Но, выйдя на сушу, наши пращуры лишились самого совершенного обмена, который обуславливается эндогенным дыханием. С тех пор прошло около пяти миллионов лет. Не поздно ли возвращаться назад? Крупные российские учение, академики . А. Орбели, А. Г. Гинецинский, П. К. Анохин в свое время предложили несколько принципов функциональной эволюции. Первый из них гласит: в процессе развития и усложнения уровня организации и установления новых отношений в организме старые функции не исчезают бесследно, но оказываются заторможенными, замаскированными филогенетически более молодыми функциями. Естественно, данный тезис не абстракцияя, а удачно подмеченная закономерность живой природы.

Помог счастливый случай дает человеку удивительный шанс возвратиться обратно в далекое прошлое. Но совсем не так, как в фантастическом триллере. Человек возвращается к реликтовому дыханию, но оказывается более жизнеспособным в условиях нынешней цивилизации.

И наш рассказ как раз о том, как это достигается, что же при этом происходит в организме. Наши эксперименты по освоению нового дыхания проведены yспешно с немолодыми людьми, имеющими весьма посредственные данные по физиологии дыхания, крови и сердечно-сосудистой системы. Даже можно сказать, что это были слабые люди. Это меня убедило, что практически любой человек может стать эндогеннодышащим (эндогенником). Но процесс на этом не останавливается, а продолжается дальше. И если новое дыхание осуществляется целый день, то можно начинать контролировать температуру тела. Она постепенно начнет снижаться. Процесс будет продолжаться годами, перестраивая работу клеток в организме на все более совершенный обмен.

Эндогенное дыхание постепенно обеспечивает глубинные изменения в функциях, в физиологии и устройстве клеток. Изменения происходят буквально во всех клетках организма. Степень и скорость изменений различна. Они определяются той ролью, которую играют клетки в происходящих переменах и скоростью восстановления клеток, обусловленной генетически. Общие заметные изменения есть результат суммирования громадного количества микроперемен в каждой частичке организма.

Человек, осваивающий эндогенное дыхание, хочет быть уверенным в результатах. В нашей теории и методе нет никакой мистики, нет никаких тайн, никаких недомолвок. Все построено на практических результатах и логике, известных законах и теориях. Наш метод доступен для понимания любому человеку, и хотелось бы, чтобы читатель это понимание получил.

Но сначала рассмотрим общую стратегию реализации эндогенного дыхания. Одной из главных задач является максимальное снижение повреждающего действия дыхания на организм. Поскольку процесс разрушения тканей запускается в легочных капиллярах и альвеолах, там и следует искать решение вопроса. Во-первых, необходимо снизить энерговозбуждение эритроцитов, т. е. уменьшить мощность вспышки сурфактанта. А чтобы энергетика организма не упала, требуется, во-вторых, увеличить количество возбуждаемых эритроцитов.

Быстрых перемен можно достичь, если регулируя дыхание, мы уменьшим размер пузырьков и концентрацию в них кислорода. Что это даст? Меньше пузырек, меньше сурфактанта (горючее) и меньше кислорода (окислитель). Меньше концентрация кислорода в пузырьке, еще меньше окислителя. В итоге меньшая мощность вспышки, меньшая мощность возбуждения эритроцита.

Как это осуществить? Во-первых, нужно ограничить растяжение легких при вдохе. Большие щели между клетками альвеол появляются при растяжении легких более 75%. Чтобы обеспечить малые пузырьки, нужно иметь малые щели. Диафрагмальное дыхание при опущенных плечах и расслабленной грудной клетке гарантирует такое состояние. Присасывающая способность сердца для каждого индивида является постоянной и не скоро будет изменяться. Именно этим параметром определяется общий объем воздуха, всасываемого в виде пузырьков в капиллярах альвеол. Если объем пузырьков уменьшается, то в обратной пропорции увеличивается их количество. Двойной выигрыш — количество эритроцитов, несущих возбуждение клеткам, увеличивается, а сила «горячего» возбуждения падает.

Но есть еще интересная возможность уменьшить размеры и соответственно увеличить количество пузырьков. Оказывается, условия внедрения пузырьков в капилляры существенно различаются в альвеолах в зависимости от их расположения в легких. Так, в верхушке легкого сильнее растянуты щели между альвеолоцитами, но снижены кровоток и внутрилегочное давление. В нижней части легких давление несколько выше. Оказывается, если легкие чуть надуть, т. е. повысить в них давление, различия уменьшаются. И как только присасывающая волна достигнет капилляров, у каждого из них будет одинаковый шанс всосать в свое русло воздушный пузырек. Процесс всасывания не превышает 0,1 секунды, что исключает влияние даже соседних ка¬пилляров друг на друга. Итак, повышенное давление в легких является решающим фактором уменьшения размеров и увеличения количества пузырьков. Интересно, что надув легких, кроме того, увеличивает в целом и объем всасываемого в капилляры воздуха. Это также существенно увеличивает количество воздушных пузырьков.

При внешнем дыхании также имеется фаза повышенного давления воздуха в альвеолах. В структуре дыхательного акта она занимает 15-20%. Таким образом, в период дыхательного акта (3,5-4 сек в состоянии покоя) возможно всасывание только одной порции пузырьков. Соответственно возбуждается 2-4% эритроцитов. В нашей технологии предусматривается продолжительное поддерживание в легких повышенного давления, что в среднем увеличивает количество внедряемых в капилляры пузырьков и возбуждаемых эритроцитов в 8-12 раз. Кроме этого, за счет тренажера и продолжительного выдоха в легких снижается концентрация кислорода. По мере освоения дыхания на тренажере продолжительность выдоха увеличивается, а количество окислителя в пузырьках также уменьшается. Следовательно, наряду с резким возрастанием числа эритроцитов, несущих возбуждение клеткам, снижается мощность их «горячего» возбуждения. К чему это ведет? Эритроциты начинают инициировать работу большой массы клеток и осуществлять это в режиме «холодного» энерговозбуждения. Теперь эритроциты не способны сбросить «горячее» энерговозбуждение в полостях сердца, аорты, крупных артерий. Чтобы сжечь сурфактант, требуется большой заряд и достаточно кислорода. Но при слабом энерговозбуждении в легких, отрезок пути для достижения мощности «горячего» сброса энергии увеличивается значительно. Но как пройти без энергетических потерь множество препятствий? Эритроциты, касаясь стенок артерий и клеток соседей в потоке, теряют свой заряд, работая в режиме «холодного» возбуждения. С потерей заряда у эрит¬роцитов все меньше и меньше шансов осуществить «горячее» возбуждение. И в крупных и в малых артериях все время приходится сбрасывать энергию. Ведь эритроциту везде тесно, то он касается стенки, то соседней клетки. А вот и капилляр, где эритроцит со всех сторон охвачен эндотелиоцитами и с него будут сняты последние заряды. Эритроцит – система удивительно дина¬мичная и энергетически самовосстанавливающаяся. Под сурфактантом непосредственно в контакте с мембраной еще имеется нерастраченный кислород, благодаря которому поддерживается свободно-радикальное окисление липидов. Снова осуществляется процесс наработки электронов и эритроцит отправляется в легочный капилляр. У читателя может появиться вопрос: за счет чего же существует этот «вечный» чудо-генератор? За счет необходимых веществ, в том числе ненасыщенных жирных кислот, которых достаточно в крови.

Процесс энергопроизводства и энергообмена постепенно совершенствуется. Возбуждение эритроцитов в легочных капиллярах осуществляется в двух вариантах: слабое «горячее» возбуждение и полевое сверхвысокочастотное возбуждение. Все эритроциты получают энергетическое возбуждение. Сброс энергетического возбуждения в сосудах тканей приобретает две основные формы: электронный сброс энергии и полевое электромагнитное возбуждение. При этом последнее все больше преобладает.

Перестройка режима дыхания оказывает решающее значение на изменение энергетики клеток. Эффективный обмен проявляется прежде всего в структурах, обслуживающих конвейер жизни. В клетках увеличивается количество митохондрий, вырабатывающих энергию, развивается мембранный комплекс, улучшается обмен веществ, происходит повышение клеточной энергетики, обновление альвеолоцитов и эндотелиоцитов. Энергетика клеток вдоль сосудистого русла выравнивается. Исчезают большие перепады между энергетикой эндотелиоцитов и эритроцитов. Следовательно, эритроцит часто сбрасывает малые порции энергии клеткам сосудов. Слияние сверхвысокочастотных полей клеток все больше углубляется. Самая интересная трансформация происходит в альвеолах и их капиллярах. Происходит развитие эндотелиоцитов и альвеолоцитов, особенно мембранного и митохондриального комплекса. Клетки начинают работать в едином сверхвысокочастотном поле, образуемом слиянием их собственных полей. Более энергетичные эндотелиоциты подпитывают своим полем альвеолоциты, которые за счет свободно-радикального окисления липидов своих мембран и сурфактанта начинают продуцировать эндогенный кислород. Малая часть приходящих в легочный капилляр эритроцитов получает мягкое «горячее» возбуждение, где при горении сурфактанта используется преимущественно эндогенный кислород и частично подсасываемый при дыхании воздух. Но одновременно основная часть эритроцитов возбуждается за счет энергетического обмена со сверхвысокочастотным полем сурфактантного комплекса эндотелиоцитов и альвеолоцитов.

Этот механизм, предсказанный мною 2 года назад, сегодня блестяще подтвержден. Среди эндогеннодышащих есть люди, которые могут непрерывно выдыхать более получаса, не останавливаясь ни на миг. Эти люди - генераторы эндогенного кислорода — живое свидетельство нашего родства с обитателями океана. Их результаты означают торжество теории эндогенного дыхания. Под-водя итоги, следует подчеркнуть принципиальные отличия энергообмена и энергопроизводства при внешнем и эндогенном дыхании. Основные параметры даны для организма, пребывающего в состоянии покоя.

При внешнем дыхании около 2-4% эритроцитов, получивших в легких мощное энергетическое возбуждение, побуждают клетки сосудистого рус¬ла к интенсивной работе, что и обеспечивает в основном работу энергетического конвейера организма. Этот конвейер представляется пятью популяциями клеток: эритроциты крови, клетки альвеол (альвеолоциты 1 и 2), клетки, выстилающие капилляры альвеол и сосудистое русло (эндотелиоциты), а также альвеолярным сурфактантным комплексом. На эти структуры падает основная часть энергопроизводства и энергообмена в организме. И поражение организма начинается с разрушения этих структур. Эритроцит, получивший «горячее» энерговозбуждение в легких и «горячим» спо¬собом сбросивший энергию в сосудистом русле, переносит тяжелую катастрофу, резко сокращающую срок его жизни. Но в организме предусмотрена замена разрушенных эритроцитов на новые. В определенных пределах их убыль без ущерба восполняется. Более сложные проблемы возникают в альвеолярном комплексе и с клетками, выстилающими сосуды. Раньше выходят из строя клетки альвеол и капилляров, зон предпочтительного внедрения воздушных пузырьков, где чаще и мощнее осуществляется горение сурфактанта. В этих зонах раньше всего возникает пневмосклероз и в дальнейшем сурфактант не синтезируется. Таким образом, постепенно теряется мощность главного энергетического реактора организма. Наиболее неприятные процессы развиваются в сосудистом русле. Поражение сосудистой стенки представляет главную опасность для существования организма. Инфаркт и инсульт — грозные недуги человека. Но механизм их возникновения включается с повреждением сосудистой стенки так же, как и запускаются процессы образования атеросклеротических бляшек и склерозирования мелких сосудов.

Внешнее дыхание навязывает организму нерациональный энергообмен. Энергетическая избыточность в артериях и энергетическая недостаточность в капиллярах. Все наоборот. Артериальные сосуды повреждаются от избытка энергии, а более 90% клеток тканей испытывают энергодефицит, нарастающий с возрастом.

Недостатки внешнего дыхания контрастно проявляются на фоне преимуществ нового дыхания. Переход на дыхание с использованием дыхательного тренажера проявляется быстрым увеличением в крови количества эритроцитов, что свидетельствует о продлении их жизни. Это косвенно подтверждает, что мощность горения сурфактанта уменьшена и в легких, и в сосудах тканей. Есть и другой показатель — температура тела. Она начинает снижаться, как только начинают дышать по-новому. А у людей, освоивших эндогенное дыхание, температура тела снижена на 1-1,5 градуса Цельсия. Но может быть это произошло вследствие снижения энергетики? Методом хемилюминисценции установлено, что клеточная энергетика при нашем дыхании также повышается. А у эндогеннодышащих она выше исходного уровня в 2-4 раза. Что же произошло? При эндогенном дыхании большинство клеток вовлекается в мягкий процесс свободно-радикального окисления, который продуцирует электроны и синхронизируется с работой сверхвысокочастотного электромагнитного поля (химия и физика жизни в одной микрочастичке!). По мере увеличения числа клеток, охваченных указанными процессами, создаются условия для более совершенного обмена. Удивительный парадокс: повышается энергетика — понижается температура — падает количество свободных радикалов. В своих гипотезах Г. Петракович показывает важное значение для энергообмена в клетке протонов, вылетающих из митохондрий клеток под действием сверхвысокочастотного поля. Эндогенное дыхание показало, что протоны, кроме того, являются регуляторами свободно-радикального окисления. Это регулирование обеспечивается с участием сверхвысокочастотных электромагнитных полей. Чем большая часть организма охвачена такими полями, чем меньше имеет место мощное огневое энерговозбуждение клеток, тем выше жизненный ресурс.

Чтобы предметно сопоставить внешнее и эндогенное дыхание, приведем пример. Лошадь и акула. Известно выражение «загнал коня», означающее, что животное погублено вследствие интенсивной и продолжительной езды. У лошади типичное внешнее дыхание с преимущественно «горячим» энерго-возбуждением клеток. Тяжелая длительная нагрузка быстро разрушает сердечно-сосудистую систему. Сельдевая акула перемещается со скоростью до 50 миль в час, т. е. около 90 км/ч. Интенсивность работы, учитывая плотность среды, выше на порядок, чем у самой резвой лошади. В погоне за добычей акуле приходится неоднократно совершать продолжительные скоростные рейды. Естественно, это не причиняет ей вреда, поскольку у нее эндогенное дыхание, в котором нет места «горячему» энерговозбуждению. Охватывающее весь организм сверхвысокочастотное электромагнитное поле и оптимальный уровень свободно-радикального окисления ненасыщенных жирных кислот, которыми насыщены все клетки, обеспечивают акуле высокую энергетику и защиту тканей от разрушения

[/URL

[/URL