Для решения поставленных задач были проведены исследования

100 больных гипертонической болезнью, из которых в 46% случаев

определялась гипертоническая болезнь I степени со средним уровнем

систолического АД - 149,3±3,1 мм рт.ст. и диастолического АД -

98,2±2,1 мм рт.ст., а в 54% случаев - гипертоническая болезнь II сте

пени со средним уровнем систолического АД - 176,2±3,4 мм рт.ст. и

диастолического АД - 107,4±2,9 мм рт.ст.; стратификация факторов

риска 2-3 степени определялась у 65%, больных у 35% - ассоцииро

ванные состояния (ИБС или ДЭ); средний возраст больных составил

67,1±4,2 года, то есть в исследование были включены лица пожилого

возраста; в структуре обследованных больных преобладали женщины

(69%), длительность заболевания составила от 7 до 15 лет.

Распределение по возрасту и полу с учетом стадии их забо

левания представлено в таблице 1.

Из сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались

ИБС или ДЭ (35%), в том числе стенокардия напряжения I-II ФК у 21 %

больных, из них у 8% постинфарктный кардиосклероз, остеохондроз раз

личных отделов позвоночника с корешковым синдромом (29 %).

Исследования на этапе отбора включало в себя проведение обще

клинического врачебного обследования, ЭКГ в 12 стандартных отведе

ниях, общеклинический анализ крови и мочи, биохимический анализ

крови, рентгенографию органов грудной клетки в прямой проекции.

Ультразвуковое исследование почек, консультацию окулиста.

Диагностические мероприятия в рамках I этапа обследования по

зволили исключить у пациентов вторичный характер артериальной ги

пертонии.

Для уточнения генеза артериальной гипертонии дополнительно

применялись методы, входящие в программу II этапа двухэтапной схе

мы диагностики артериальной гипертонии.

В соответствии с международными рекомендациями по определе

нию и классификации уровней артериального давления артериальная

гипертония диагностируется при наличии у пациента артериального

давления >140/90 мм.рт.ст. артериальная гипертония I степени (мягкая)

ставилась при уровне систолического артериального давления 140-159

мм.рт.ст., диастолического артериального давления 90-99 мм.рт.ст..

Артериальная гипертония II степени (умеренная) ставилась при уровне

систолического артериального давления 160-179 мм.рт.ст., диастоличе

ского артериального давления 100-109 мм.рт.ст..

Критерии включения в исследование следующие:

- возраст 55-72 лет;

- наличие артериальной гипертонии I и II степени.

Критерии исключения:

- больные артериальной гипертонией III степени;

- сахарный диабет;

- выраженная почечная и печеночная недостаточность;

- нарушение мозгового кровообращения в течение последних 6

месяцев;

- инфаркт миокарда в течение последних 3 месяцев;

- нестабильная стенокардия;

- нахождение у пациента электрокардиостимулятора;

- гемодинамические значимые клапанные порока сердца;

- выпот в полости перикарда;

- злокачественные новообразования в течение последних 5 лет;

- злоупотребление алкоголем;

- психические расстройства.

В соответствии с задачами исследования все больные методом

рандомизации, в зависимости от применяемого метода лечения, были

разделены на 3 сопоставимые по клинико-функциональным характе

ристикам группы (табл.З).

При поступлении у 100% больных было отмечено повышен

ное артериальное давление. Анализ данных выявил статистически дос

товерное различие средних величин максимального и минимального

давления у больных разных стадий, т.е. с прогрессированием заболева

ния нарастали и цифры артериального давления.

Наряду с повышением артериального давления при клиническом

обследовании были выявлены различные изменения со стороны сердца.

При перкуссии у 75 % больных было обнаружено увеличение

границ сердца влево, при аускультации у 77% больных определялся ак

цент II тона на аорте, акцент II тона на легочной артерии определялся у

19% больных, он по-видимому, был обусловлен перегрузкой малого

круга кровообращения.

По данным электрокардиографии, проведенной для оценки функ

ционального состояния сердечно-сосудистой системы, в исходном

состоянии у 57% обследованных пациентов были выявлены при

знаки гипертрофии левого желудочка, у 40% - нарушения функции ав

томатизма, преимущественно в виде синусовых тахиаритмий, у 3%

- эктопические экстрасистолы, у 16% - нарушение проводимости в

виде блокады ножек Пучка Гиса, у 10% явления недостаточности ко

ронарного кровообращения (0-1 по Василенко-Стражеско).

Офтальмологическое исследование выявило следующие измене

ния на глазном дне: при ГБ I степени в 65% случаев отмечалось мини

мальное сегментарное или диффузное сужение артериол сетчатки и

неравномерности их просвета, для ангиопатии сетчатки этот показа

тель встречаемости составил 35% случаев; при ГБ II степени артери

альной гипертонии на долю минимальных сегментарных или диф

фузных изменений артериол сетчатки и неравномерности их просвета

приходилось 15% случаев, а ангиопатия сетчатки наблюдалась в 85%

случаев.

Типы кровообращения у обследованных больных определялись в

соответствии с разработанными ВКНЦ РАМН нормативами централь

ной гемодинамики с учетом пола и возраста больного.

Специальные методы исследования.

В работе наряду с общеклиническим обследованием применялись

специальные методы исследования:

1. Оценка гипотензивного эффекта проводилась на основании ди

намики уровня систолического и диастолического АД под влиянием

однократных воздействий и в процессе курсового применения.

2. Состояние центральной гемодинамики оценивали по данным

ЭХО-кардиографии с оценкой показателей сердечного выброса: удар

ный объем крови (УО), ударный индекс (УИ), минутный объем крови

(МОК), сердечный индекс (СИ), показателей сосудистого сопротивле

ния - общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), а также

церебральной гемодинамики - с помощью УЗДГ.

3. О состоянии вегетативной нервной системы судили на основа

нии результатов вегетативных проб (дермографизма, ортоклиностати-

ческих) и кардиоинтервалографии с оценкой показателей по P.M. Баев

скому.

4. Состояние психо-эмоционального состояния оценивалось по

результатам медико-психологического тестирования до и после курса

лечения с помощью теста САН.

2.2.1. Методы исследования функциональных резервов вегета

тивной нервной системы.

Для оценки функциональных резервов вегетативной нервной сис

темы применялись вегетативные пробы: характеристика дермогра

физма, клиностатическая и ортостатическая пробы, а также кардиоин-

тервалография.

Далее ещё куча всяких исследований

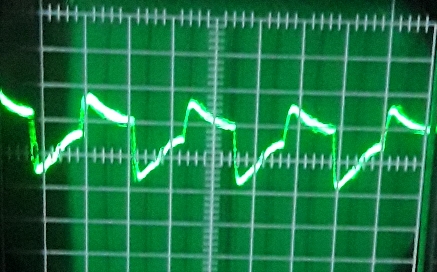

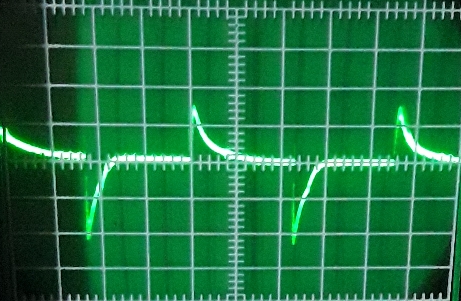

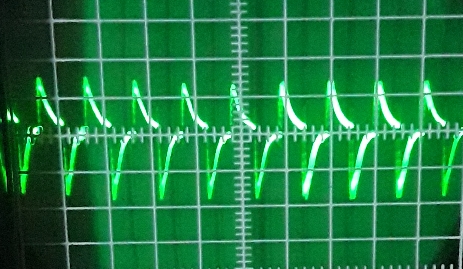

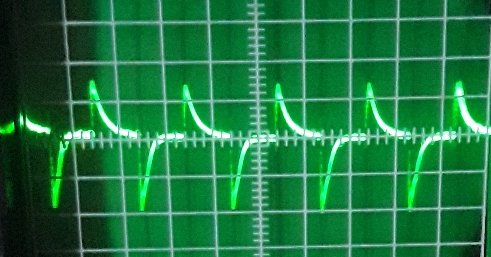

Кардиоинтервалография (КИГ).

Кардиоинтервалография - метод, который, по современным

представлениям, высоко информативно отражает состояние

вегетативной нервной системы и ее реактивности.

Поскольку синусовый сердечный узел является не только

водителем ритма сердца, но и индикатором функционирования всех

регулирующих систем организма, то такой интегральный параметр

кардиоинтервалограммы как индекс напряжения (ИН), может служить

показателем исходного вегетативного тонуса.

Регистрация КИГ осуществлялась следующим образом: после 10

минутного отдыха в положении "лежа" проводилась запись ЭКГ с

анализом 100 интервалов R-R; ИВТ (индекс вегетативного тонуса)

оценивался по ИН следующим образом:

там далее Изучение центральной гемодинамики.

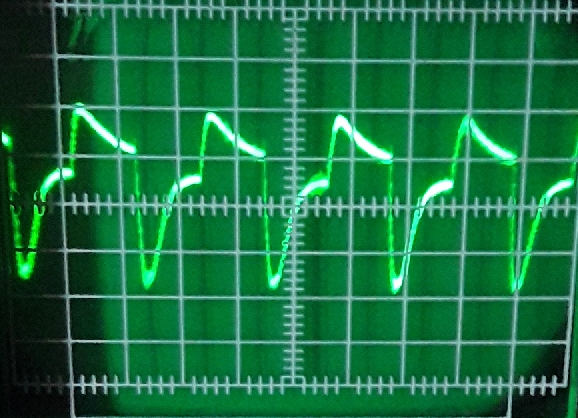

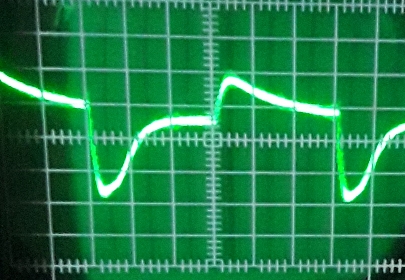

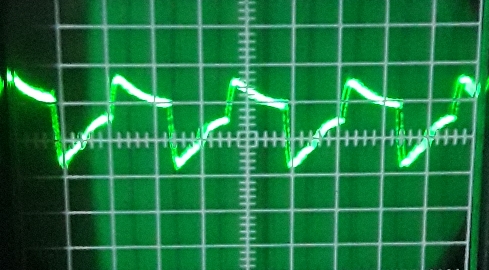

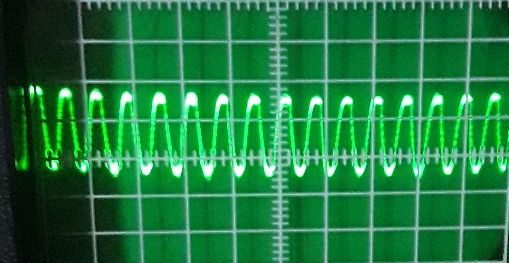

Методики физиотерапевтического лечения

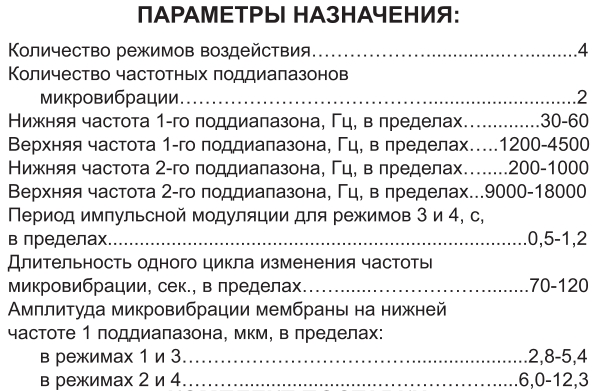

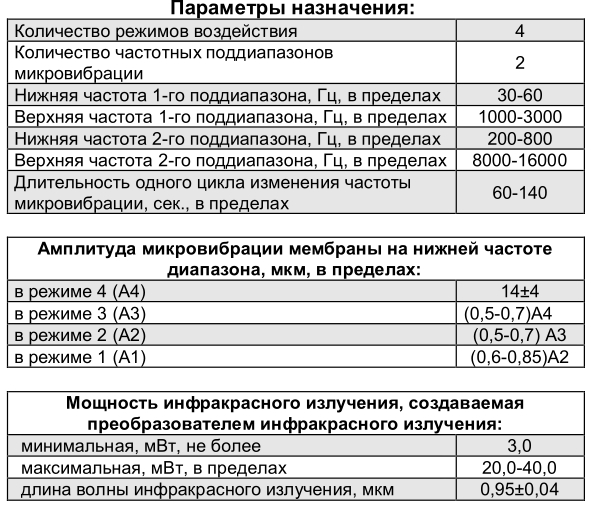

Взяли

Витафон,

Витафон ИК,

Процедуры «плацебо» проводились по вышеописанной методике, но без включения аппарата.

Методы статистической обработки результатов исследований.

Весь полученный цифровой материал подвергнут статистическо

му анализу с использованием критерия Стьюдента для определения

достоверности различий. Различия оценивали как достоверные при Р

< 0,05. Кроме того, использовались непараметрические методы стати

стического анализа U Манна-Вилкоксона-Уитни (Венчиков А.И.,

Венчиков В.А., 1974г.). Работа проводилась с помощью стандартных

статистических программ, используемых при обработке биологиче

ских и медицинских данных STATGRAF и BMDP для IBM PC.

Статистическая обработка данных проведена на PC «Pentium —

2 ».

Далее снова исследования.

Особенности гипотензивного эффекта вибро-акустических

воздействий в комплексной терапии гипертонической болезни у

больных пожилого возраста.

В связи с тем, что основным клиническим проявлением

заболевания у больных гипертонической болезнью является

повышение артериального давления, а эффективность

разрабатываемых лечебных мероприятий оценивается, прежде всего,

по степени его снижения, нами была проведена оценка гипотензивного

эффекта под влиянием однократных и курсовых вибро-акустических

воздействий.

Результаты проведенных исследований представлены в таблицах

6, 7,8 и 9

При обследовании больных, включенных в исследование, в 46%

случаев определялась гипертоническая болезнь I степени со средним

уровнем систолического АД - 149,3±3,1 мм рт.ст. и диастолического

АД - 98,2±2,1 мм рт.ст., а у 54% больных выявлялась гипертоническая

болезнь II степени со средним уровнем систолического АД - 176,2±3,4

мм рт.ст. и диастолического АД - 107,4±2,9 мм рт.ст.. То есть у

больных гипертонической болезнью II степени, как систолическое АД,

так и диастолическое АД были достоверно выше, чем у больных I

степени, что соответствует не только данным литературы, но и

современной классификации гипертонической болезни.

Сравнительный анализ изучения различных методов вибро

акустического воздействия выявил более выраженный гипотензивный

эффект при сочетанном воздействии импульсного инфракрасного

излучения и микровибрации непрерывно меняющейся звуковой

частоты, о чем свидетельствует достоверное снижение систолического

и диастолического АД у больных гипертонической болезнью I степени

до нормальных значений уже при однократном воздействии, которое

сохранялось в течение 2-х часов, что можно считать предиктором

эффективности применения физического фактора.

В то время как, лишь при вибро-акустическом воздействии

гипотензивная реакция на однократную процедуру, хотя и была

достоверной, однако уступала результатам в основной группе.

При применении процедур «плацебо» существенной динамики

уровня ни систолического, ни диастолического АД не наблюдалось.

Как свидетельствуют данные таблицы 4, наиболее стойкое

снижение как систолического, так и диастолического АД наблюдалось

у больных основной группы уже через 4-5 процедур, становясь более

выраженным к концу курса.

Следует указать, что более выраженный гипотензивный эффект

при применении сочетанного воздействия импульсного инфракрасного

излучения и микровибрации непрерывно меняющейся звуковой

частоты наблюдался и у больных гипертонической болезнью II степени

(основная группа), по сравнению с группой сравнения и, особенно,

контроля.

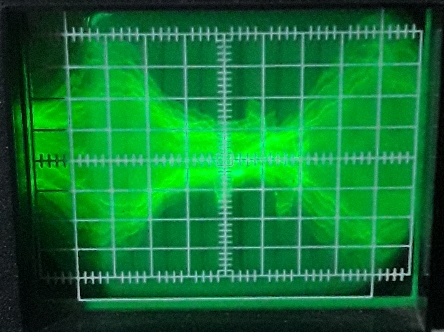

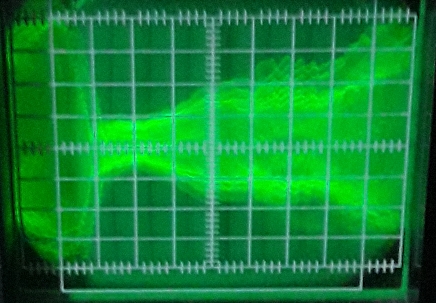

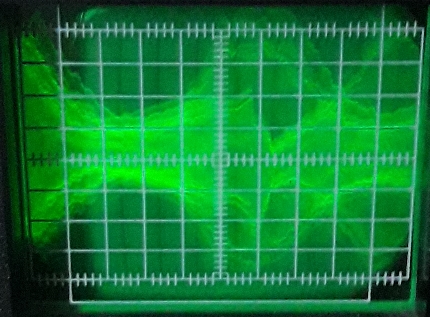

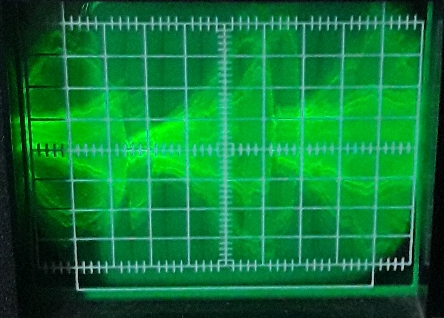

Более наглядно вышеуказанные результаты изучения

гипотензивного эффекта под влиянием различных методов вибро

акустического воздействия представлены на рисунках 5,6,7 и 8.

Далее графики

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что сочетание вибро-акустического воздействия с инфракрасным излучением способствует формированию более быстрого и выраженного гипотензивного эффекта, по сравнению с традиционным вибро-акустическим воздействием и особенно с процедурами «плацебо».

Изучение гемодинамических механизмов формирования

гипотензивного эффекта при применении фото-вибро-акустических

воздействий в комплексной терапии гипертонической болезни у

больных пожилого возраста.

Принимая во внимание необходимость изучения

гемодинамических механизмов снижения АД при разных вариантах

кровообращения мы провели оценку состояния центральной

гемодинамики у наблюдаемых больных.

Было установлено, что у 42% больных гипертонической болезнью

определялся гиперкинетический тип у которых повышение АД было

связано с повышением активности сердечной деятельности, что

проявлялось, как свидетельствуют данные таблицы 10, в виде

достоверного повышения показателей сердечного выброса (ударного и

минутного объема, что превышало должные величины на 41,2%.

У 54% больных гипертонической болезнью выявлялся

гипокинетический тип, повышение артериального давления у которых

было связано с повышением общего периферического сопротивления

на 24,0%.

Оценка интегрального показателя центральной гемодинамики

(СИ), по которому, в соответствии с рекомендациями ВКНЦ

(всероссийского кардиологического научного центра) подтвердила

правильность распределения больных в зависимости от

гемодинамического типа кровообращения. Так у наблюдаемых

'У

больных с гиперкинетическим типом СИ составлял 4,6±1,1 л • мин/м~, а

при гипокинетическом типе он был снижен и составил лишь 1,96±0,06

л • мин/м2.

Следует указать, что гиперкинетический тип выявлялся

преимущественно у больных I степени, а гипокинетический тип - у

больных гипертонической болезнью II степени.

При изучении гемодинамических механизмов гипотензивного

эффекта при применении вибро-акустических воздействий, было

установлено, что наиболее оптимальную перестройку центральной

гемодинамики у наблюдаемых, больных независимо от типа

гемоциркуляции, вызывало сочетанное воздействие импульсного

инфракрасного излучения и микровибрации непрерывно меняющейся

звуковой частоты, сто соответствует современным представлениям о

гипотензивном эффекте разрабатываемых лечебных эффектах.

Результаты проведенных исследований представлены в таблицах

10 и 11.

Это характеризовалось тем, что у больных ГБ гиперкинетическим

типом кровообращения снижение АД было обусловлено уменьшением

показателей сердечного выброса до уровня должных величин, а при

гипокинетическом типе — за счет аналогичной реакции общего

периферического сосудистого сопротивления (ОПСС).

При применении лишь вибро-акустических воздействий

гемодинамическая перестройка хотя и носила ту же направленность

изменений, однако ни при гипер-, ни при гипокинетическом вариантах

кровообращения изучаемые показатели не приближались к должным

величинам, хотя и достоверно отличались от контроля, где

существенной перестройки гемодинамики не наблюдалось.

Далее графики

Таким образом, методы вибро-акустического воздействия, в большей степени с использованием инфракрасного излучения вызывают выраженную коррекцию гемодинамических нарушений у наблюдаемых больных, независимо от типа гемоциркуляции, практически до нормальных значений, чем, по-видимому и обусловлен

высокий гипотензивный эффект как у больных гипертонической болезнью I-ой, так и II степени.

3.4. Изучение вегетативной регуляции АД применения фото-вибро-

акустических воздействий в комплексной терапии больных

гипертонической болезнью.

Тоже далее изучение, графики

Изучение влияния фото-вибро-акустических воздействий на

состояние мозгового кровообращения при гипертонической

болезни у больных пожилого возраста.

Учитывая необходимость изучения мозгового кровообращения

при разработке новых методов гипотензивной терапии, что

обусловлено тем, что даже высокоэффективные фармакопрепараты

при снижении артериального давления могут вызывать и усугублять

дефицит кровообращения, нами был использован для этой цели метод

ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) у больных при

гипертонической болезни.

При обследовании у подавляющего большинства больных (88%)

выявлялись различные нарушения мозгового кровообращения. Это

выражалось наличием гемодинамических асимметрий по общим

сонным и глазничным артериям (в 48% и 56% случаев), так и по

позвоночным артериям (50% случаев), что обусловлено снижением

линейной скорости кровотока по этим артериям, в среднем в 1,5 и в

1,2 соответственно.

Наряду с этим у обследованных больных в 72% случаев

отмечалась извращенная сосудистая реакция на компрессионные

пробы. Наряду с этим у 68% больных выявлялись явления венозного

застоя.

Гемодинамически значимого стеноза в сосудах мозгового русла

не выявлено ни у одного из наблюдаемых больных.

Графики

Таким образом, у обследованных больных отмечались

выраженные нарушения кровообращения в церебро-васкулярной

системе не только у больных ГБ 2 степени, но и что обращает на себя

внимание у больных ГБ 1 степени.

Сравнительный анализ влияния различных методов лечения

позволил установить, что наиболее выраженную коррекцию мозговой

гемогемодинамики вызывало применение сочетанных воздействий

импульсного инфракрасного излучения и микровибрации непрерывно

меняющейся звуковой частоты, что проявлялось в виде повышения

линейной скорости кровотока, что приводило к устранению

гемодинамических асимметрий, как в бассейне общей сонной артерии с

25,1 ± 1,4% до 3,4 ±0,1%, р<0,001), так и в бассейне позвоночных артерий

(с 26,4±1,1% до 6,2±0,3%, р< 0,001), что достоверно более значимо чем в

группе сравнения, где асимметрия снизилась в бассейне общей сонной

артерии с 24,8 ± 1,4% до 11,2±0,2%, р<0,05) и в бассейне позвоночных

артерий (с 26,9±1,2% до 16,1±0,2%, р< 0,05).

Наряду с этим, подтверждением высокого вазокорригирующего эффекта

сочетанных воздействий импульсного инфракрасного излучения и

микровибрации непрерывно меняющейся звуковой частоты явилось

полное исчезновение признаков венозного застоя, оживление реакции на

компрессионные пробы, что свидетельствует о развитии

коллатерального кровообращения в сосудистом русле

цереброваскулярной системы.

В контрольной группе отмечена лишь тенденция в показателях

УЗДГ.

Таким образом, разработанные методы вибро-акустических

воздействий вызывают выраженную коррекцию нарушений мозговой

гемодинамики, что имеет особо важное значение у пожилого

контингента больных гипертонической болезнью.

Снова другие исследования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из важных направлений научных исследований в области

восстановительной медицины является разработка преимущественно

немедикаментозных технологий, направленных на активацию

резервных и адаптивных возможностей организма, для повышения

эффективности лечения и профилактики осложнений при

распространенных соматических заболеваниях (Разумов А.Н, 2000

2008; Бобровницкий И.П., 2005-2009 и др.).

Наиболее значимо эта проблема проявляется при сердечно

сосудистой патологии и, в первую очередь, при гипертонической

болезни, которая отличается большой распространенностью и

является одной из главных причин развития грозных осложнений,

таких как, инфаркт миокарда и ишемический инсульт (Алмазов,

В.А.,2000; Карпов Ю.А., Шубина А.П.,2004; Оганов Р.Г.,2008 и др.;

Ковалев 0.ф.,2008).

Среди лиц с повышенным артериальным давлением в 3-4 раза

чаще, чем у нормотоников, развивается ишемическая болезнь сердца и

в 7 раз чаще мозговой инсульт, особенно в пожилом возрасте

(Ольбинская Л.И., Сизова Н.М.,2001; Громнадский Н.И., Вишневский

В.И., Сараев И.А.,2002; Мазур Н.А.,2003; Гогин Е. Е.,2006; Шляхто

Е.В.,2007). Поэтому борьба с артериальной гипертонией во всем мире,

в том числе и в России, проводится в рамках Федеральных

государственных программ.

В последние годы, в связи с коренным пересмотром базисной

медикаментозной терапии из-за развития побочных эффектов при

данной патологии все большее внимание стало уделяться методам

физиотерапии, обладающим достаточно высокой физиологичностью и

отсутствием негативного влияния на организм пациента (Михайленко

Л.В.,2004; Князева Т.А., 2006; Орехова Э.М.2008 и др.).

В современной физиотерапии одними из перспективных

направлений дальнейшего развития является разработка сочетанных

(одномоментных) воздействий, которые, как показывает опыт,

способствуют суммации и потенцированию физиологических

эффектов слагаемых физических факторов, за счет чего повышается

эффективность их применения, а также импульсных воздействий в

режиме постоянно меняющейся частоты, которые являются наиболее

эффективным способом оптимизации методов физиотерапии

(Миненков А.А., 2004; Орехова Э.М.,2005; Корчажкина Н.Б.,2007

Кончугова Т.В.2008 и др.).

В этом плане, представляют интерес фото-вибро-акустические

воздействия, которые активно влияют на симпатические образования

вегетативной нервной системы, ответственной за функционирование

различных жизненно важных органов и систем. Вместе с тем, при

гипертонической болезни эти воздействия не использовались. Все это

определило цель и задачи настоящего исследования.

Целью исследования явилось: Дать научное обоснование

целесообразности применения фото-вибро-акустических воздействий

в комплексной терапии гипертонической болезни у больных пожилого

возраста.

В рамках поставленной цели решались следующие задачи:

изучить особенности гипотензивного эффекта и гемодинамические

механизмы его формирования при применении фото-вибро-

акустических воздействий в комплексной терапии гипертонической

болезни у больных пожилого возраста; выявить характер вегетативной

и психоэмоциональной коррекции у больных гипертонической

болезнью при применении фото-вибро-акустических воздействий;

определить влияние фото-вибро-акустических воздействий на

состояние мозгового кровообращения при гипертонической болезни у

больных пожилого возраста; оценить клиническую эффективность

применения фото-вибро-акустических воздействий у больных

гипертонической болезнью по данным непосредственных и

отдаленных результатов.

Для решения поставленных задач были проведены исследования

100 больных гипертонической болезнью, из которых в 46% случаев

определялась гипертоническая болезнь I степени со средним уровнем

систолического АД - 149,3±3,1 мм рт.ст. и диастолического АД —

98,2±2,1 мм рт.ст., а в 54% случаев - гипертоническая болезнь II

степени со средним уровнем систолического АД - 176,2±3,4 мм рт.ст.

и диастолического АД - 107,4±2,9 мм рт.ст.; стратификация факторов

риска 2-3 степени определялась у 65%, больных у 35% -

ассоциированные состояния (ИБС или ДЭ); средний возраст больных

составил 67,1 ±4,2 года, то есть в исследование были включены лица

пожилого возраста; в структуре обследованных больных преобладали

женщины (69%), длительность заболевания составила от 7 до 15 лет.

В соответствии с задачами исследования все больные методом

рандомизации, в зависимости от применяемого метода лечения, были

разделены на 3 сопоставимые по клинико-функциональным

характеристикам группы: основная группа - 36 больных (16 - ГБ I ст.

и 20 - ГБ II ст.), которым применялась сочетанная фото-вибро-

акустическая терапия на воротниковую область от аппарата

«Витафон-ИК»; группа сравнения - 32 больных (15 - ГБ I ст. и 17 – ГБ II ст.), которым применялась стандартная вибро-акустическая терапия на воротниковую область от аппарата «Витафон» и III группа контрольная — 32 больных (15 - ГБ I ст. и 17 - ГБ II ст.), которым проводились воздействия «плацебо».

В работе наряду с общеклиническим обследованием применялись

специальные методы исследования: оценка гипотензивного эффекта

проводилась на основании динамики уровня систолического и

диастолического АД под влиянием однократных воздействий и в

процессе курсового применения; состояние центральной

гемодинамики оценивали по данным ЭХО-кардиографии с оценкой

показателей сердечного выброса: ударный объем крови (УО),

ударный индекс (УИ), минутный объем крови (МОК), сердечный

индекс (СИ), показателей сосудистого сопротивления - общее

периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), а также

церебральной гемодинамики -с помощью УЗДГ, о состоянии

вегетативной нервной системы судили на основании результатов

вегетативных проб (дермографизма, ортоклиностатических) и

кардиоинтервалографии с оценкой показателей по P.M. Баевскому,

состояние психо-эмоционального состояния оценивалось по

результатам медико-психологического тестирования до и после курса

лечения с помощью теста САН.

Перед началом лечения все больные, включенные в исследование,

предъявляли жалобы, типичные для гипертонической болезни.

Головная боль определялась у большинства больных как при ГБ I

степени, так и II степени (71% и 95% соответственно), жалобы на боли

в области сердца по типу кардиалгий преобладали (43%) у больных

ГБ I степени, а ангинальные боли (стенокардия) - у больных ГБ II

степени (в 50% случаев). Жалобы невротического характера

превалировали у пациентов ГБ I степени (в среднем в 66% случаев), в

то время как у больных ГБ II степени — в 42%случаев.

Таким образом, у обследованных больных были субъективные

проявления, соответствующие стадии заболевания.

Наиболее выраженный регресс клинической симптоматики, как

при ГБ I степени, так и ГБ II степени вызывали сочетанные фото-

вибро-акустические воздействия (в 93,5% и 88% соответственно), в то

время как при применении лишь вибро-акустических воздействий эти

результаты были достоверно менее значимыми (75% и 72%

соответственно).

Обращает на себя внимание, что независимо от применяемого

метода вибро-акустических воздействий наиболее выраженный

регресс клинической симптоматики получен у больных ГБ I степени,

что, по-видимому, связано с сохранением резервных возможностей

системы кровообращения и их повышения под влиянием

применяемого лечения, что подтверждает данные литературы

(Ольбинская Л.И.,2004; Чазова JI.E., 2007 и др.).

Нами была проведена оценка гипотензивного эффекта под

влиянием однократных и курсовых фото-вибро-акустических

воздействий.

Сравнительный анализ изучения гипотензивного эффекта выявил преимущество сочетанного фото-вибро-акустического воздействия, о чем свидетельствует достоверно более значимое снижение систолического и диастолического АД как у больных гипертонической болезнью I степени (до нормальных значений), так и у больных ГБ П степени.

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что сочетание вибро-акустического воздействия с инфракрасным излучением способствует формированию более быстрого и выраженного гипотензивного эффекта, по сравнению с традиционным вибро-акустическим воздействием и особенно с процедурами «плацебо».

Принимая во внимание необходимость изучения

гемодинамических механизмов снижения АД при разных вариантах

кровообращения, мы провели оценку состояния центральной

гемодинамики у наблюдаемых больных.

Принимая во внимание необходимость изучения

гемодинамических механизмов снижения АД, мы провели оценку

состояния центральной гемодинамики у наблюдаемых больных.

Было установлено, что у 42% больных гипертонической

болезнью определялся гиперкинетический тип, у которых повышение

АД было связано с достоверным повышением (на 41%) показателей

сердечного выброса (МОК), а у 54% больных выявлялся

гипокинетический тип, повышение артериального давления у которых

было связано с увеличением общего периферического сопротивления

на 24,0%.

Следует указать, что гиперкинетический тип выявлялся

преимущественно у больных ГБ I степени, а гипокинетический тип - у

больных ГБ II степени.

При изучении гемодинамических механизмов гипотензивного эффекта вибро-акустических воздействий, было установлено, что наиболее оптимальную перестройку центральной гемодинамики у наблюдаемых, больных независимо от типа гемоциркуляции, вызывали сочетанные фото-вибро-акустические воздействия. Это характеризовалось тем, что у больных ГБ гиперкинетическим типом кровообращения снижение АД было обусловлено уменьшением показателей сердечного выброса до уровня должных величин, а при гипокинетическом типе - за счет аналогичной реакции общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС).

При применении лишь вибро-акустических воздействий

гемодинамическая перестройка хотя и носила ту же направленность

изменений, однако ни при гипер-, ни при гипокинетическом

вариантах кровообращения изучаемые показатели не приближались к

должным величинам, хотя и достоверно отличались от контроля, где

существенной перестройки гемодинамики не наблюдалось.

Учитывая необходимость изучения мозгового кровообращения

при разработке новых методов гипотензивной терапии, что

обусловлено тем, что даже высокоэффективные фармакопрепараты

при снижении артериального давления могут вызывать или

усугублять дефицит кровообращения, нами был использован для

этой цели метод ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) у больных

при гипертонической болезни.

При обследовании у подавляющего большинства больных

(88%) выявлялись различные нарушения мозгового

кровообращения. Это выражалось наличием гемодинамических

асимметрий, как по общим сонным и глазничным артериям (в 48% и

56% случаев), так и по позвоночным артериям (36% случаев), что

обусловлено снижением линейной скорости кровотока по этим

артериям по сравнению с нормой, в среднем в 1,5 и в 1,2

соответственно.

Наряду с этим, у обследованных больных в 72% случаев

выявлялись извращенная сосудистая реакция на компрессионные

пробы, а в 68% случаев - явления венозного застоя.

Гемодинамически значимого стеноза в сосудах мозгового русла не

выявлено ни у одного из наблюдаемых больных.

Таким образом, у обследованных больных отмечались

выраженные нарушения кровообращения в церебро-васкулярной

системе не только у больных ГБ 2 степени, но и что обращает на

себя внимание, у больных ГБ I степени.

Сравнительный анализ влияния различных методов лечения

позволил установить, что наиболее выраженную коррекцию мозговой

гемодинамики вызывало применение сочетанных воздействий

импульсного инфракрасного излучения и микровибрации непрерывно

меняющейся звуковой частоты, что проявлялось в виде повышения

линейной скорости кровотока и приводило к устранению

гемодинамических асимметрий, как в бассейне общей сонной артерии

с 25,1 ± 1,4% до 3,4 ±0,1%, р<0,001), так и в бассейне позвоночных

артерий (с 26,4±1,1% до 6,2±0,3%, р< 0,001), что достоверно более

значимо чем в группе сравнения, где асимметрия снизилась в бассейне

общей сонной артерии с 24,8 ± 1,4% до 11,2±0,2%, р<0,05) и в бассейне

позвоночных артерий (с 26,9±1,2% до 16,1±0,2%, р<0,05).

Подтверждением высокого вазокорригирующего эффекта

сочетанных воздействий импульсного инфракрасного излучения и

микровибрации непрерывно меняющейся звуковой частоты явилось

также полное исчезновение признаков венозного застоя, оживление

реакции на компрессионные пробы, что свидетельствует о развитии

коллатерального кровообращения в сосудистом русле

цереброваскулярной системы.

В контрольной группе отмечена лишь корригирующая тенденция

в показателях УЗДГ.

Таким образом, разработанные методы вибро-акустических

воздействий вызывают выраженную коррекцию нарушений мозговой

гемодинамики, что имеет особо важное значение у пожилого

контингента больных гипертонической болезнью.

По современным представлениям, важная роль в регуляции

артериального давления принадлежит вегетативной нервной системе

(Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Голубев B.JI. и др., 1991), в связи с

чем, мы изучили вегетативный статус у наблюдаемых больных,

используя при этом традиционные вегетативные пробы (орто-

клиностатические и оценку дермографизма), а также

кардиоинтервалографию.

В исходном состоянии при оценке дермографизма у большинства

больных (65%) определялся быстрый и стойкий красный разлитой

дермографизм, в том числе у 26% он характеризовался появлением

пограничного уртикарного валика, что свидетельствует о

вегетативной дисфункции по типу гиперсимпатикотонии. У 32%

обследуемых больных дермографизм характеризовался

двухфазностью, что свидетельствовало о преобладании активности

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, и лишь у

2-х больных дермографизм не отличался от здоровым лиц.

Полученные результаты свидетельствуют о характере вегетативной

дисфункции у наблюдаемых больных, сто подтверждалось данными

как клиностатической, так и ортостатической проб.

Для подтверждения и количественной оценки выраженности

вегетативной дисфункции мы провели кардиоинтервалографию,

которая подтвердила явления гиперсимпатикотонии у 64% больных,

как свидетельствуют данные таблицы 5, что проявлялось повышением

индекса напряжения в 2,6 раза по сравнению с нормой за счет

увеличения амплитуды моды (ДМо) и снижения Мо и вариационного

размаха (АХ), а явления ваготонии определялись у 30%больных, что

подтверждалось уменьшением индекса напряжения более чем в 3

раза, за счет увеличения Мо и снижения амплитуды моды (ДМо) и

вариационного размаха (ДХ).

Результаты сравнительного изучения влияния различных методов

лечения на коррекцию вегетативной дисфункции позволили выявить

преимущество сочетанных фото-вибро-акустических воздействий, что

подтверждалось улучшением показателей КИГ до уровня здоровых

лиц независимо от исходных нарушений, что достоверно более

значимо, чем в группе сравнения и особенно контроля. Такая

выраженная коррекция, полученная в основной группе и группе

сравнения, может быть связана с реакцией вегетативных образований

воротниковой области, на которые непосредственно осуществлялись

воздействия.

Учитывая общепризнанное мнение о нарушении психологического

статуса у больных гипертонической болезнью, что является показателем

психологической дизадаптации(Еникеев А.Х., 2009), нами для этой цели

было проведено медико-психологическое тестирование с

использованием теста САН.

При обследовании больных гипертонической болезнью

выявлялось высокодостоверное снижение всех изучаемых показателей

опросника САН («самочувствие» «активность», «настроение»), что

свидетельствует по данным литературы (Зайцев В.П., Айвазян

Т.Г.,2000) о снижении качества жизни в целом.

Сравнительный анализ результатов влияния различных методов

вибро-акустического воздействия на психо-эмоциональный статус

больных гипертонической болезнью выявил преимущество

психокорригирующего действия сочетанной фото-виброакустической

терапии, по сравнению с вибро-акустическим воздействием и,

особенно, процедурами «плацебо». Это выражалось в достоверном

повышении всех изучаемых показателей теста САН до

физиологической нормы.

Таким образом, как свидетельствуют представленные данные,

разработанный метод фото-виброакустических воздействий в режиме

постоянно меняющейся частоты, может с полным правом

рассматриваться как эффективный метод повышения качества жизни

больных гипертонической болезнью, восстанавливая нарушенный

психо-эмоциональный статус, что имеет важное прогностическое

значение при данной патологии.

Терапевтическая эффективность применяемых методов лечения

проводилась на основании сравнительного анализа динамики

клинической симптоматики и специальных методов лечения, что

позволило с высокой степенью объективности выявить преимущество

сочетанной фото-вибро-акустической терапии у больных ГБ как I-ой,

так и II степени (93,5% и 82,5% соответственно) по сравнению с

вибро-акустической терапией (84% и 72% соответственно) и,

особенно, процедурами «плацебо» (66% и 58% соответственно).

О более высокой эффективности фото-вибротерапии

свидетельствуют не только количественные, но и качественные

результаты, что подтверждается получением положительных

результатов с оценкой «значительное улучшение» у больных ГБ I и II

степени - в 35% и 28% случаев соответственно.

У больных группы сравнения такие результаты определялись

лишь в 25% и 14% случаев соответственно, а в контрольной группе

они вообще отсутствовали.

Высокие клинические непосредственные результаты

подтверждались данными отдаленных наблюдений, которые были

проведены у пациентов, закончивших лечение с положительными

результатами через 3, 6, 9 и 12 месяцев.

Наиболее длительное сохранение полученных результатов

наблюдалось у больных основной группы (до 9 месяцев и более) в

70% случаев, а у 30% (преимущественно у больных ГБ I степени) в

течение 1 года.

В группе сравнения длительность ремиссии составила у 70% - 6

9 месяцев и у 20% - до 3-х месяцев и лишь у 10% до 1 года.

У больных контрольной группы полученный терапевтический

эффект сохранялся 3-6 месяцев (45% и 55% соответственно).

Таким образом, результаты проведенных исследований

свидетельствуют о том, что разработанный новый метод фото-вибро-

акустической терапии является высокоэффективным и

патогенетически обоснованным при гипертонической болезни, что

особенно важно у лиц пожилого возраста, у которых степень

осложнений значительно выше, по данным ВОЗ, чем в более молодых

возрастных категориях.

выводы

1.Применение фото-вибро-акустических воздействий, в большей

степени в сочетании с инфракрасным излучением в режиме постоянно

меняющейся частоты, вызывает выраженный гипотензивный эффект

у больных гипертонической болезнью I и II степени, вызывая

достоверное снижение систолического и диастолического давления,

как под влиянием однократных процедур, так и наиболее выраженно

уже после 4-5 процедур

2.В основе более высокого гипотензивного эффекта фото-вибро-

акучтисеских воздействий лежат оптимальные гемодинамические

механизмы в виде снижения артериального давления при

гиперкинетическом типе за счет показателей сердечного выброса, а

при гипокинетическом типе гемоциркуляции -за счет снижения

общего сосудистого сопротивления, что сопровождается

восстановлением нарушенной гемоциркуляции в церебро-васкулярной

системе.

3.Высокий гипотензивный эффект применения фото-вибро-

акустических воздействий базируется на устранении вегетативной

дисфункции, как при исходной гиперсимпатикотонии, так и

ваготонии, что подтверждается данными вегетативных тестов и

кардиоинтервалографии

4.Под влиянием вибро-акустических воздействий, в большей степени

при сочетании с инфракрасным излучении в режиме постоянно

меняющейся частоты, улучшается психо-эмоциональное состояние и

качество жизни больных гипертонической болезнью, что

подтверждается данными медико-психологического тестирования в

виде достоверного повышения показателей теста САН до значений

физиологической нормы.

5. Разработанный метод фото-вибро-акустических воздействий в

режиме постоянно меняющейся частоты обладает более выраженной

терапевтической эффективностью у больных гипертонической

болезнью как I-ой, так и II степени (93,5% и 82,5% соответственно) по

сравнению с вибро-акустической терапией (84% и 72%)

соответственно).

6. Высокие клинические непосредственные результаты

подтверждаются данными отдаленных наблюдений,

свидетельствующие о том, что наиболее длительное сохранение

терапевтического эффекта наблюдается под влиянием фото-вибро-

акустических воздействий (до 9 месяцев и более) в 70% случаев, а у

30%, преимущественно у больных ГБ I степени в течение 1 года, в то

время как при применении традиционной вибро-акустической терапии

длительность ремиссии составл яет у 70% в течение 6-9 месяцев, у

20% - до 3-х месяцев и лишь у 10% больных до 1 года.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Сочетанные фото-вибро-акустические воздействия целесообразно

применять больным гипертонической болезнью, как I - ой, так и II

степени независимо от типа гемоциркуляции на фоне с коррекцией в

процессе лечения предшествующей фармакотерапии.

2. Профилактическое применение фото-вибро-акустических

воздействий следует проводить 1 раз в 6 месяцев независимо от

выраженности ремиссии.

3. Наличие сопутствующей дисциркуляторной энцефалопатии

гипертонического, атеросклеротического или смешанного генеза не

выше II степени, а также ишемической болезни сердца не выше II

функционального класса не являются противопоказаниями для

применения разработанного метода фото-вибро-акустической

терапии, в то же время, для применения этого метода имеются общие

противопоказания для физиотерапии.